山峦上,长城静卧;峡谷中,黄河奔腾。

风过山岗,巨大的风叶缓缓转动,矗立山巅的风力发电塔,与古长城遥遥相望;日出东方,光伏板提前醒来,拥抱着温暖的金光。

一路之上,已不闻“西口”驼铃,只见车水马龙,风景如画。

远山,古长城依旧;眼前,“新长城”绵延万里。

殷殷热血固金瓯

红旗猎猎,五星闪耀。平型岭上,仍然回荡着当年的战歌。

平型关城楼

“首战平型关,威名天下扬……”张晓娇已记不清是第几次唱起这首八路军军歌。她是平型关大捷纪念馆的金牌讲解员,每次讲到展柜中的曲谱时,她都会为观众清唱一曲。

歌中所唱,就是名震中外的平型关大捷。1937年“七七事变”后,经历了二万五千里长征的红军改编为八路军,奔赴华北抗日前线,在平型关重创日军,首战告捷,取得了中国军队全面抗战以来的第一次胜利。

平型关虎踞平型岭南麓,群峰挺拔,沟谷纵深,是明朝内长城上的重要关口。一条狭长沟谷——乔沟,是日军进入平型关的必经之路。

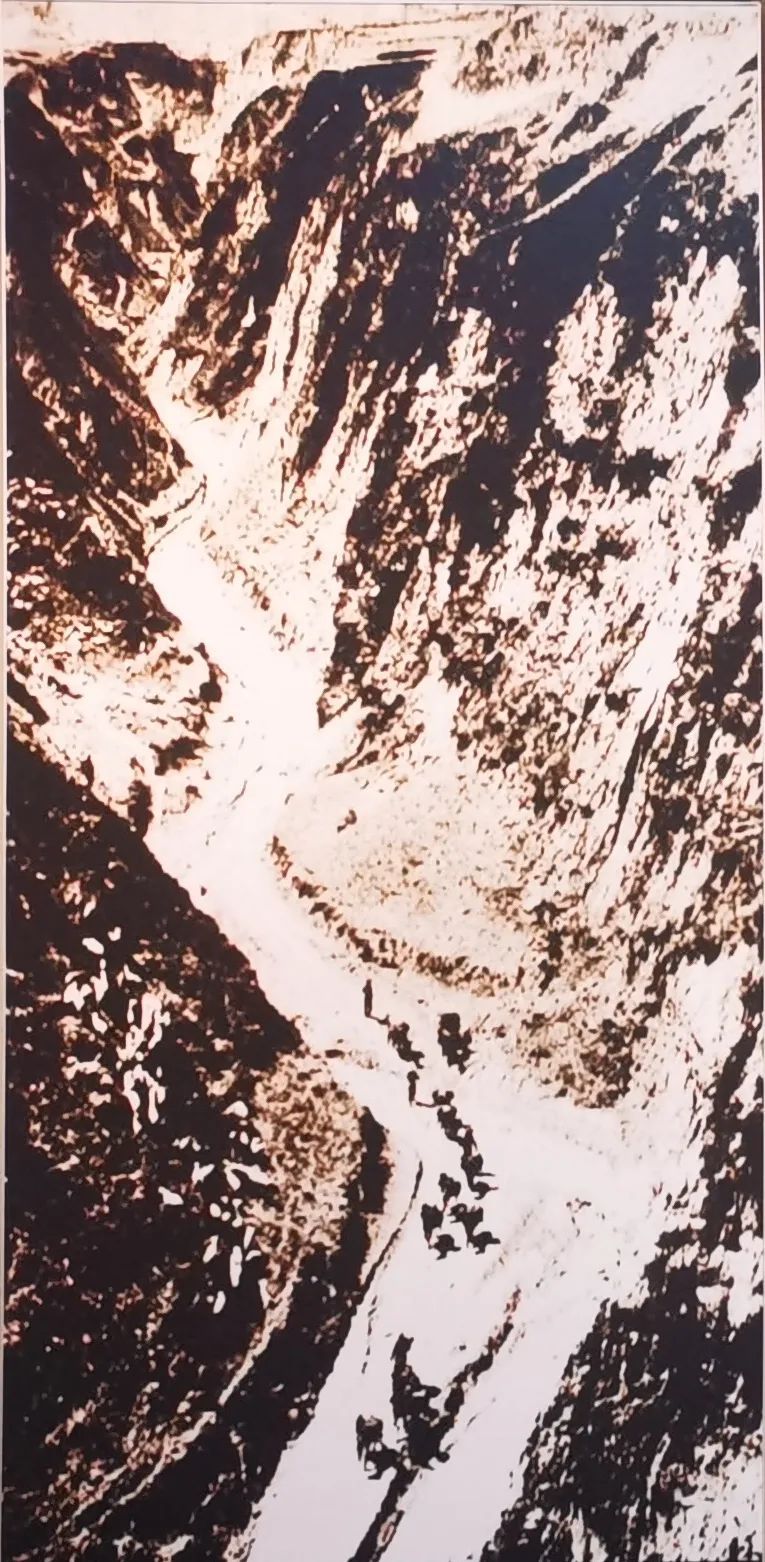

乔沟主战场

那一晚,雷声隆隆、电闪雷鸣,滂沱大雨中,八路军第115师悄然埋伏进乔沟两侧的山岗之上。拂晓,日军及大量辎重、汽车、战马进入谷地。

“开火!”一声令下,枪炮齐鸣,厮杀声起。

八路军向日军猛烈射击

“战斗太惨烈了,这段历史不能忘!”张晓娇说。尽管取得大捷,毙敌千余,但战斗中,八路军也伤亡600余人。

纪念馆中,有一面“烈士墙”,镌刻着在平型关战役中牺牲的烈士。其中,有一个特别的名字——“麻排长”,这是一位在敌众我寡的情况下,勇捣敌营、死战不退的勇士,可至今,我们也不知道他的真实姓名。

站在纪念馆的台阶上,可以遥望平型关。古往今来,三晋大地有太多的英雄壮歌,每有外族入侵,就用血肉筑起新的长城。红旗猎猎,青山无言。

平型关大捷纪念馆

悠悠通衢达四海

红、黄、蓝,三色车道线,延伸蜿蜒,犹如灰色画布上一撇恣意的水彩,随着疾驰的车轮,倏忽而过,晕染开来,宛如彩带,勾勒着长城的轮廓。

这是“长城一号旅游公路”,贯通大同市、朔州市和忻州市,沿着山西明长城,连接周边众多关堡、古城、村落,串联辐射多个景区、景点。途中,雄关、隘口、古堡、烽燧尽在眼前,一片辽阔边塞风光。

一路向北,途经朔州市右玉县杀虎口,这是长城的重要关隘,也是晋商“走西口”的主要通道。

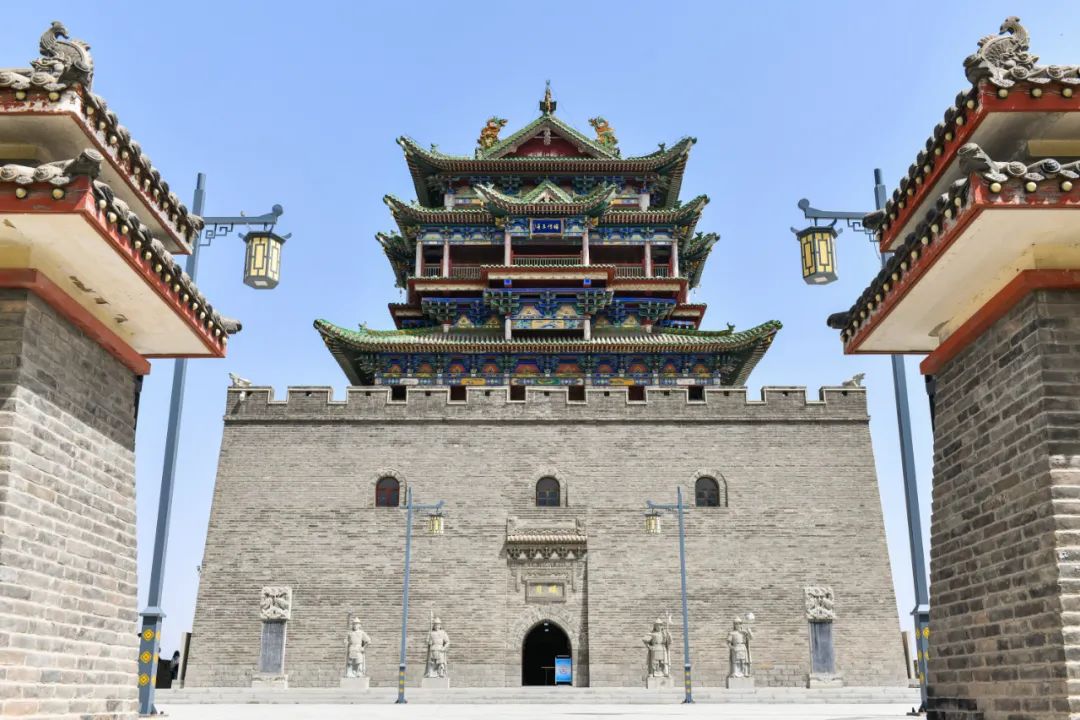

从明代始,杀虎口就已逐渐有了商贸集散地的潜质。康熙平定准噶尔叛乱后,为西征大军供应粮草的山西商人,被清廷特许经营中原与北部游牧民族的商业贸易,杀虎口终由军事门户变成了商贾云集的通关口岸。闻名中外的晋商,有大半经由杀虎口,踏着漫漫戈壁、寻着茫茫草原,走出了中国北部的又一条“丝绸之路”。

如今,穿梭着马队的古道变成“长城一号旅游公路”,为沿线乡镇筑起一条“致富之路”。

右玉县杀虎口关城

驱车前往杀虎口,必经右玉县红旗口林下露营基地。初夏时节,数十个大小不一的露天帐篷散落林间,露营烧烤、篝火晚会、萌宠乐园一应俱全。

“看到家乡有发展机会,我就回来了。”今年41岁的储天成,为生计曾在外打拼多年,如今,他已成为右玉县红旗口村露营基地的负责人。

右玉县红旗口村露营基地的负责人储天成

“在营地里工作的,大多是红旗口村村民。乡亲们都很支持营地的经营,他们的收入都提高了。”储天成笑着说。乡村游让红旗口这个古老村落焕发了生机,露营基地也成了游客来到右玉的“打卡点”。

“黄河入晋第一县”,一块石碑伫立在“长城一号旅游公路”旁。顺着石碑向前走,就是忻州市偏关县,内外长城在此交会。一座高大的护城楼,矗立于偏关县城西山岗之上,其原名虎头墩,始建于明代万历年间,是偏头关2000多座烽堠的统领,现经复建后辟为偏关县护城楼博物馆。

偏关县护城楼博物馆

蒙、赫、勾、偶、京、蔚、营、奥、骈……博物馆中有一面姓氏墙,上面列举了100多个具有偏关特色的姓氏。千百年间,来自全国的戍边将士,还有归附的草原部落,在这里繁衍生息。偏关县文物保护所所长孙军明说:“这一个个姓氏,正是中原文明与游牧文明碰撞交融的明证。”

在偏关段,长城与黄河平行向前,“长城一号旅游公路”“黄河一号旅游公路”却在此合二为一。长长的公路,在长城下、在黄河畔的大地上,写下“中国”。

追风逐日开新路

途经广武,沿山而上,有一处网红“月亮门”。这是广武长城十号敌台,原名“穿心楼”,上百年岁月侵蚀,终成“月亮门”。

2016年,“月亮门”抵不过风蚀雨侵而坍塌。此后,经报批,当地利用3D建模技术,用原有以及收集到的两万多块长城砖,1∶1复建。2020年夏天,“月亮门”重新立于山巅之上。

长城广武段“月亮门”

新技术不只用于长城修缮,还给当地百姓带来了实实在在的收入。

风吹过山岗,风力发电塔巨大的叶片缓缓转动,车行其间,有一种进入未来的科幻感。

从黄河岸边到滹沱河畔,一座座“大风车”耸立山巅,与长城遥遥相望。乡村田野、厂房屋顶,一排排光伏板整齐排列,熠熠生辉。山风、日照被转化为清洁电能,通过电网输送到企业工厂、千家万户。

“过去都是看老天爷脸色吃饭,现在终于有了旱涝保收的稳定收入。”75岁的张召云指着山下林地中整齐架设的光伏板,乐呵呵道。他是山下天峰坪村里最早一批响应号召架设光伏板的村民,家里五亩地都铺设了光伏板,而且“林光互补”——光伏板架高3米,下方还可正常种植杏树等经济林以及中药材等作物。

山顶有个工作站,负责光伏板的日常维护。一块硕大的电子屏上,密密麻麻闪着光点,仅有7个人的运维中心,要负责管理700多亩地上的72组电站单元。

电子屏前,三四个年轻人,一人一台电脑,监控着电站单元的运行,轻点鼠标,大屏上就显示出运行数据,包括当前功率、装机容量、日发电量等等。“哪里的光伏板有问题,我们都能第一时间发现。”张玉生回答着记者的问题,但眼睛一直没离开屏幕。

运维可不仅仅是坐在电脑房中。春季风大,要提前检修避免光伏组件被掀飞;夏季要除草剪枝,避免采光受影响;冬季要给光伏板除雪除冰;遇上大雨,固定支架的泥土会被冲塌,需要及时回填……

“多年来,偏关县采取‘集中式’‘村级联合式’‘户级分布式’三种模式,完成72.1兆瓦光伏扶贫电站建设。”偏关县委宣传部副部长孟建国说,“这‘蓝板板’真变成了老百姓的‘金罐罐’。”

伴着落日,行驶在“长城一号旅游公路”上,一边是仿若水墨晕染的空蒙远山,古长城沐浴在绚丽的晚霞之中;一边是排列整齐的“大风车”,转动着风叶,不疾不徐。

古今遥望,新的长城万里长!

(来源:北京日报)

【编辑:符樱】