武汉端午节史话

“端午临中夏,时清日复长。”赛龙舟、吃粽子、佩香囊、挂艾草、沐兰汤、饮雄黄……一系列流传至今或嬗变消逝的传统习俗,让端午节蕴含着浓厚的家国情怀及民俗趣味,寄托着人们对美好生活最淳朴的祈愿与追求。农历五月初五,又到一年端午。不妨让我们走近历代文人笔下的端午节,一览丰富多彩的武汉端午风情,领略博大精深的端午节俗文化吧。

01赛龙舟

赛龙舟是端午节最具代表性的习俗,此俗源于楚人祭祀屈原。“午日龙舟闹江水,楚俗相传吊屈子”。在荆楚大地上,龙舟竞渡代代相传。过去每逢端午节,武汉都要举办赛龙舟,多选在汉水入江口一带竞渡。

对于武汉赛龙舟的浩大声势,清代叶调元的《汉口竹枝词》有着精彩描述:“万桡齐举水飞空,两岸喧呼助势雄。抢罢对江船渐散,小河一片夕阳红。”伴随着铿锵有力的鼓点,水手们喊着号子,奋力挥桨,一艘艘龙舟犹如离弦之箭,辟波斩浪,向前冲刺。岸上观者如潮,加油声、喝彩声、锣鼓声响彻汉水两岸,蔚为壮观。清道光年间,范锴在《汉口丛谈》中也浓墨重彩描绘了汉口赛龙舟盛况:“数十人驾一小舟,众桨齐飞,疾如风雨,鼓声、人声与水声相应。岸上观者如堵,谓之龙舟竞渡。”

建国后,汉水赛龙舟减少,龙舟竞赛改在武昌东湖等处进行。进入20世纪80年代,龙舟竞渡所蕴涵的信仰文化逐渐被削弱,而其强健体魄、愉悦身心的社会功能愈发凸显,赛龙舟日益成为武汉社会文化活动的重要项目。

《赛龙舟图》02吃粽子

如同汤圆之于元宵节,月饼之于中秋节,端午节在发展演变过程中,也形成富于浓郁节日特色的饮食,如粽子。粽子不仅是一种传统节令食品,更代表着端午节的一种文化符号。爱国诗人屈原投江自沉后,楚地百姓出于对其崇敬和怀念,把竹筒装米投入水中祭吊。端午粽便由此而来,之后相沿成俗,历千年而不衰。

“艾糕箬粽庆端阳”,从叶调元《汉口竹枝词》中不难想见,端午节武汉满城飘散着浓郁的艾草香,家家户户忙着包粽子、做艾糕。用嫩艾和糯米粉制成的艾糕色泽翠绿,软糯香甜。至于那糯而不黏、香软可口的粽子,更令人大块朵颐。民国《新辑汉阳识略》也称:“午饭吃盐蛋、粽子”。当时吃粽子和盐蛋的节庆饮食习俗,与如今武汉人过端午的风俗可谓一脉相承。

03佩香囊

端午节,武汉人有佩戴香囊的习俗。香囊大多由妇女编结,内装雄黄、松香、朱砂、香料,外包以丝布,再以五彩丝线弦扣成索,制成桃、粽子、鸡心等不同形状,结成一串,色彩艳丽,玲珑小巧。妇女小孩戴着香囊,一路走来药香四溢,有避邪驱瘟之意。如今端午节期间,武汉市面上尚有制作精巧的香囊出售,只是过去戴香囊是为了禳解邪毒,现在人们佩挂香囊更重视其装饰性罢了,当然也多了一层祝福纳吉、审美娱乐的含义。04踏龟

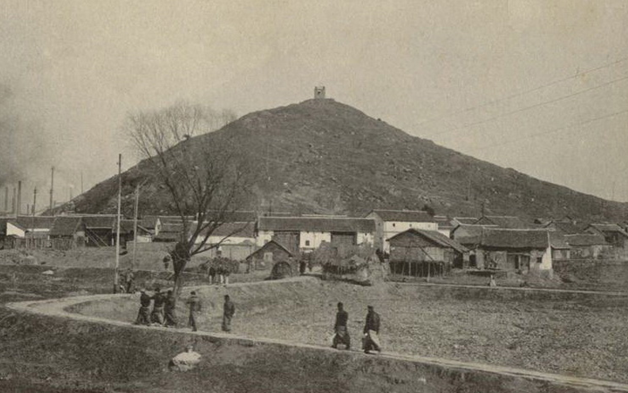

楚地自古就有端午踏百草的风习。是日,楚人到河边、郊外踩踏百草,认为可使百种药气沾身,避免毒邪之气内侵。此俗沿袭传于后世,至清代更表现为“踏龟”之俗,形成独具特色的武汉端午习俗。“五月午节,估业家各停作一昼,剧饮歌呼,招朋结侣,齐上大别山,谓之‘踏龟’。盖大别山俗呼为‘龟山’也。”一个呼朋唤友上龟山的“踏龟”风俗图,在清代文人徐志的笔端勾勒而出。

在这个纪念屈原的特殊日子,武汉各商家闭门休业一天,大家结伴出行,既有出游登高赏景之乐,又抒发追思怀古之情,以踏龟形式借用“归”的谐音,表达着期盼屈原归来的殷殷之意。除龟山之外,汉口后湖也是人们端午出游的另一胜地。郊游踏青延续至今,成了武汉人今日的春游和远足。

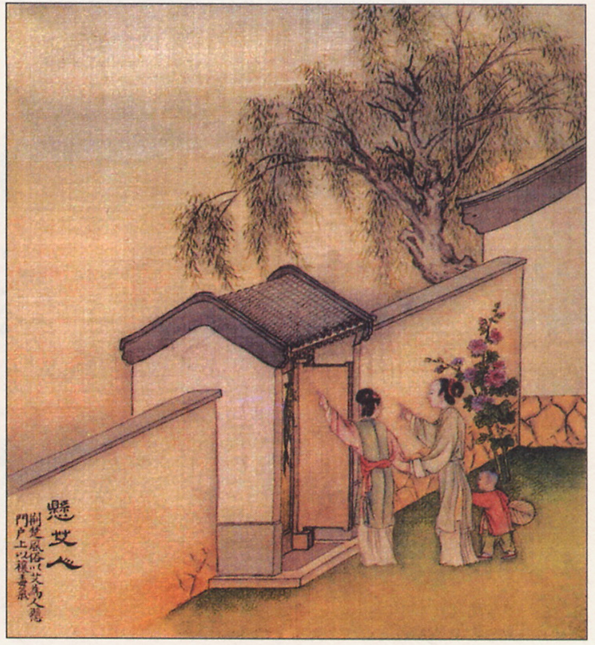

汉阳龟山是过去武汉人出游踏青的必选之地05悬艾蒲、沐兰汤

荆楚旧俗,端午节楚人都到野外踏青,并采摘艾草束扎成人形,悬挂门上,防病驱邪。端午时近夏至,天气转热,多雨潮湿,蚊虫滋生,疫病增多。古人缺乏科学观念,误以为疾病由鬼邪作祟引起,故采来艾蒿和菖蒲,希望借其提神通窍、杀虫灭菌的药效,来驱毒禳邪。

端午节又称浴兰节。屈原《楚辞》中便有“浴兰汤兮沐芳华”之句。所谓兰汤,就是用艾叶、菖蒲、兰草等香草煎水而成,其气味芬芳馥郁,有解暑祛湿、醒神爽脑之效。叶调元也写下“浴垢新煎百草汤”的汉口竹枝词,描绘了他所见的浴堂煮百草汤(即兰汤),供人沐浴以防疫袪病的场景。1926年《武汉快览》亦载:“妇女小儿佩艾,佩香囊,或以艾叶洗澡”。端午沐兰汤趋于消失,惟悬艾之俗尚存。

《悬艾人图》(荆楚风俗,以艾为人,悬门户上,以禳毒气)06饮雄黄酒、菖蒲酒

“辟邪痛饮雄黄酒”,叶调元《汉口竹枝词》形象描写了武汉人过端午节喝雄黄酒的习俗。大人给小孩子耳鼻额、手足心等处涂抹雄黄酒,并在小儿额头用雄黄酒画“王”字,一借雄黄以驱毒,二借猛虎以镇邪。同时将雄黄酒喷洒在墙角、床底等处,以避毒虫。

1915年徐焕斗《汉口小志》也说:“五月五日为端午……是日饮菖蒲、雄黄酒。”关于菖蒲酒的制法,南朝梁代宗懔《荆楚岁时记》云:“端午日以菖蒲或缕或屑泛酒。”即把菖蒲分成丝缕或切碎浸泡酒中酿制而成,利用菖蒲药效达到祛疾除疫、强身健体的目的。一边吃着清香美味的粽子,一边饮着醇厚芬芳的菖蒲酒,过去武汉人端午节过得可谓惬意。现今,端午节饮雄黄酒与菖蒲酒已不多见。07挂钟馗像、插端午旗

过去端午节,武汉民间有“避五毒”之俗,所谓五毒一般指蜈蚣、毒蛇、蝎子、壁虎和蟾蜍。古人视农历五月五日为毒月毒日,由此产生种种辟邪解毒、祈求平安的习俗。旧时武汉人每到端午,除在檐下门前悬艾蒲外,还在厅上堂前挂钟馗像,插端午旗。

在清代文人施襄的笔端,武汉人这样驱邪镇宅:“艾绿蒲青重午时,家家一月挂钟馗。谁贫谁富从何辨,只看堂中端午旗。”钟馗貌丑而威猛,是传说中能捉小鬼食之的大鬼,在厅堂居室悬挂钟馗像,意在禳除鬼怪。在中堂牌位前,插一面画有毒蛇、蜈蚣等五毒的端午旗,以示驱避诸毒。无论是挂钟馗像,还是插端午旗,这些习俗都反映了人们趋吉避凶的朴素愿望,而今在武汉已少见。08吃黄鳝、食蒜泥

楚地素有“端午黄鳝赛人参”之说,因为端午期间黄鳝体壮肥美,肉质细嫩,正是吃黄鳝的好时节。黄鳝风味绝佳,又多滋补功能,便成了过去武汉人端午餐桌上的一道佳肴。那些卖鳝鱼的店家当街刺破鳝鱼,清洗干净,就地叫卖,而倒掉的鳝鱼血水污浊不堪,流满路面。无怪乎叶调元目睹武汉商家杀鳝场面,发出“鳝血倾街秽莫当”的慨叹。

“午后后湖人似蚁,迎风一阵蒜泥香”。端午节汉口后湖游人如织,迎风吹来一阵阵蒜泥的香味,原来“楚俗爱食蒜泥,是日尤尽人醉饱”。大蒜味辛性温,有温中消食、解毒杀虫的功能。在这个驱毒辟邪的端午时节,武汉人饱食蒜泥,以防疫治病,祈求健康。时至今日,端午吃黄鳝仍流行一时。

你的每个赞和在看,我都喜欢!

一周热门

- {{index+1}}{{item.title}}

互动

互动

投诉建议

投诉建议 长江头条

长江头条 在线问答

在线问答 数字报

数字报

移动端

移动端

长江网移动端

长江网移动端 长江头条移动端

长江头条移动端