敢当众怼梁文道、戏弄王朔、调侃莫言的,也只有他了

作者:王耳朵 来源:王耳朵先生(ID:huangezishiba)

1973年,15岁的刘震云第一次在河南新乡看见火车。

那年,因为身高上的优势,家人帮他虚报了年龄,送他去参军。

从延津县村庄长大的他,头一回到了那么大的城市,头一回一下子见到那么多人。

他随着几百名新兵,排着队伍往前走。

看着来来往往的成百上千人,他突然又陌生、又感慨,流下泪来。

排长见了,问:“小刘,是不是想家了?”

刘震云无法解释那种壮观的震撼,只好一笑:

“排长,当兵能吃白馍,我怎么能想家呢?”

这是几天前,刘震云在节目《贾乙丙丁》中,对导演贾樟柯说的故事。

《贾乙丙丁》是贾樟柯监制、今日头条出品并独播的一档文化访谈节目,由贾樟柯对话不同的文化名人。

在50年前的新乡车站,刘震云第一次发现外面的世界,原来那么大。

但他怎么也没想到,50年后,贾樟柯竟又把他带回了这样一个车站。

立于现代化的城市中,这个车站却保留着旧日的样子。

一个大导演一个大作家,便在这里相谈,从故乡聊到世界,从文学聊到哲学。

当年从车站离家的刘震云,似乎又回到了最初的地方。

而看完节目也发现,此去经年,他竟依旧是那番接地气儿的模样。

01

多年以前,当年少的刘震云站在河南延津老家的土地上,他从没想过、甚至不敢想象,自己未来竟会成为一个作家。

那个年头的农村,贫穷是每个人的底色。

刘家祖上是熬盐的、卖碱的,全家难找出个识字的。

他出生时,父亲甚至愁得坐在门槛上听了一宿蛙叫。

毕竟生了个小子,多了张吃饭的嘴不说,今后还得操心给他找媳妇。

于是童年的刘震云,最大的理想是当个厨子。

一是因为,村里有个叫老孙的厨子,方圆几里就属他吃得最白最胖。

二则因为,父亲曾为了赊三个馒头,遭到一个厨子的一顿羞辱。

刘震云便暗暗发誓:“以后我当了厨子,甭说父亲要赊三个馒头,三十个我都赊给他。”

但刘震云最后没去做厨子,而是当了兵。

这个建议,来自于他的舅舅。

舅舅是个好木匠,也是村子里最有见识的人。

打一张桌子,别人用两小时,舅舅会细细地花上两天,做出来的东西精致好看。

靠着把好手艺,舅舅去过镇上、县上、甚至市里,走南闯北。

他告诉刘震云,要想改变命运,就要离开村庄。

于是15岁的刘震云,跟着部队踏上了去往异乡的火车。

他听说,部队要去兰州,兰州可是个大城市;他还听说,在部队有机会当军官,当上军官,就能娶媳妇了。

结果火车到了兰州,又往前开了一千多公里,直接开到了酒泉。

刘震云傻了眼,这哪是城市,寸草不生的戈壁,比老家村子还荒。

他在这一呆就是5年。

难捱的日子里,他时常会想起自己的姥姥。

那是个身高还不足一米六的农妇,可割起麦子来,比最壮实的汉子还快,农忙时节,姥姥总是东家们争抢的短工。

他问姥姥是怎么做到的,姥姥说:

“既然要割麦子,就别直腰。直了第一次,就会想直第二次、第三次......”

“一次性把事情做对”,这是姥姥教给他的朴素人生智慧。

刘震云便也卯着股劲儿,在与风沙相伴的几年里,坚持着看书、学习。

复员后,他以河南省高考状元的名次,考入北大中文系。

用今天的话来说,刘震云是个“小镇做题家”。

可他好不容易逃离了农村、来到了城市,却从来没把故乡抛下。

在路上见了背着大包的农民工,他总会想:

这是我的兄弟啊,若我没有上大学,其实我也是他们中的一员。

见了拉车的妇女,别人会觉得脏,他却倍感亲切:她好像我的表嫂。

哪怕在北京生活了近40年,他一张口,还总是“我们村”。

故乡形形色色的人和事,那些朴实的生活、朴实的哲理,始终根植于他心里。

他从乡村走到城市,却从不曾嫌弃地抖落一身泥泞,因为那些尘土,是自己的来路。

如同《贾乙丙丁》中的那句:

从故乡是可以眺望到整个世界的。

02

刘震云给贾樟柯讲起新书《一日三秋》里的一个故事。

主人公陈明亮,某天遇见一只猴子。

这是一只上了年纪的猴,脖子上系着长长的铁链,被主人牵着四处卖艺。

旁人叫喝着,要看它翻跟头。

可老猴实在翻不动了,主人气不过,抽打得它身上一道道血印子。

陈明亮见了心里发酸,他见老猴一直盯着他手里的包子,便递过去要给它吃。

老猴畏缩地看向主人,直到主人点了头,才敢唯唯诺诺地接下。

陈明亮心里一惊:

这只老猴,有点像我啊。

一句话,道尽了人到中年的负累、无奈、心酸。

回想起来,刘震云的作品里,几乎全是这种普通人不起眼的情感和故事。

《一地鸡毛》,写的是北漂小职员的菜篮子、妻子、孩子、豆腐;

《一句顶一万句》,写的是村里剃头的、杀猪的、卖豆腐的;

《我不是潘金莲》,写的是生活在底层的农村妇女......

我印象很深的,是他笔下的一个私塾先生对《论语》里“有朋自远方来,不亦乐乎”的独特理解。

老先生觉着,圣人说这句话,哪里是高兴呢,其实是伤心呀。

正因为身边没知己、没个能真正说上话的人,才会期待远道而来的人,能和自己交交心。

借着一句耳熟能详的话,竟能把一个人的孤独描写得细微至极。

贾樟柯也感慨,刘震云的文字既关注小人物的世界,又悲悯大时代的际遇。

其实,在大多人追捧曲折、离奇的故事时,多少人能真正关注凡人的悲欢?

可刘震云更想如鲁迅那样,写阿Q、祥林嫂、孔乙己,关注的是那些孤苦伶仃、被忽视的人。

“作家,应该替普通人思考。”

他会蹲在马路边看人来人往,会去餐馆听农民工的对话,会去修鞋铺和鞋匠聊天。

还常去菜市场看人们为了一毛钱讨价还价,去关注一个终日奔波的外卖小哥,到底过着怎样的生活。

他的妻子郭建梅,是中国第一代公益律师,援助山区、农村那些告不起状也不知道怎么告状的妇女。

正因目睹了她们的艰难,他写下《我不是潘金莲》中苦苦打官司求清白的农妇李雪莲。

“很多小事,放在凡人身上就是大事。

世界上有被忽略的人,有被忽略的委屈和愤怒。

但他们被忽略,就代表他们不重要吗?”

因为懂得,所以慈悲;因为关注,所以怜悯。

如同刘震云说的:

文章要写得漂亮、好看,通过训练是可以达到的,但真正的功夫,是在诗外。

贾樟柯赞同地坦言,自己的下一部作品,想要关注年轻的工厂子弟。

在他们心里,最真实的艺术,就是出于最普通的生活之中。

03

看过刘震云的几段“经典语录”。

某次演讲结束,他向主持人梁文道致谢:“谢谢梁老师。”

梁诚惶诚恐:“我受不起老师这个称呼。”

刘震云狡黠一笑:

“梁老师,您当真了,「老师」这个词,在我们老家,跟「师傅」差不多。

我们喊杀猪的,也说「老师,我们家的猪到时候了」......”

原本人人拘谨的现场,哄堂大笑。

当年莫言得诺贝尔文学奖,国内文学圈地震。

许多记者跑来采访刘震云的感想。

他故作憋屈:“这就像我哥娶了媳妇,洞房花烛夜,你还来问我感觉怎么样。”

王朔也被他“坑”过。

有一回他们一起参加笔会,第一天,他慢悠悠坐到王朔身边,奉承道:“王老师小说写得真好。”

王朔谦虚摆手:“没有没有,瞎写。”

第二天,刘震云照夸:“王老师写得确实好。”

王朔还是谦虚,连连推让。

第三天,刘震云继续夸。

这回,王朔终于扛不住,被夸美了,接茬说:“其实我是觉得我小说写得挺不错......”

结果刘震云大笑,对旁人说:

“你看,这就是捧杀,一般人最多也就扛三天。”

刘震云一张口,活脱脱一个脱口秀大师。

多么严肃的事被他一讲,都成了幽默。

谈话如此,写作亦是。

《温故一九四二》里,逃荒路上,老李饿死之前,没有怨天怨地。

反而想起自己的好友老张三天前就饿死了,竟突然觉得,比人家多活了三天,赚了。

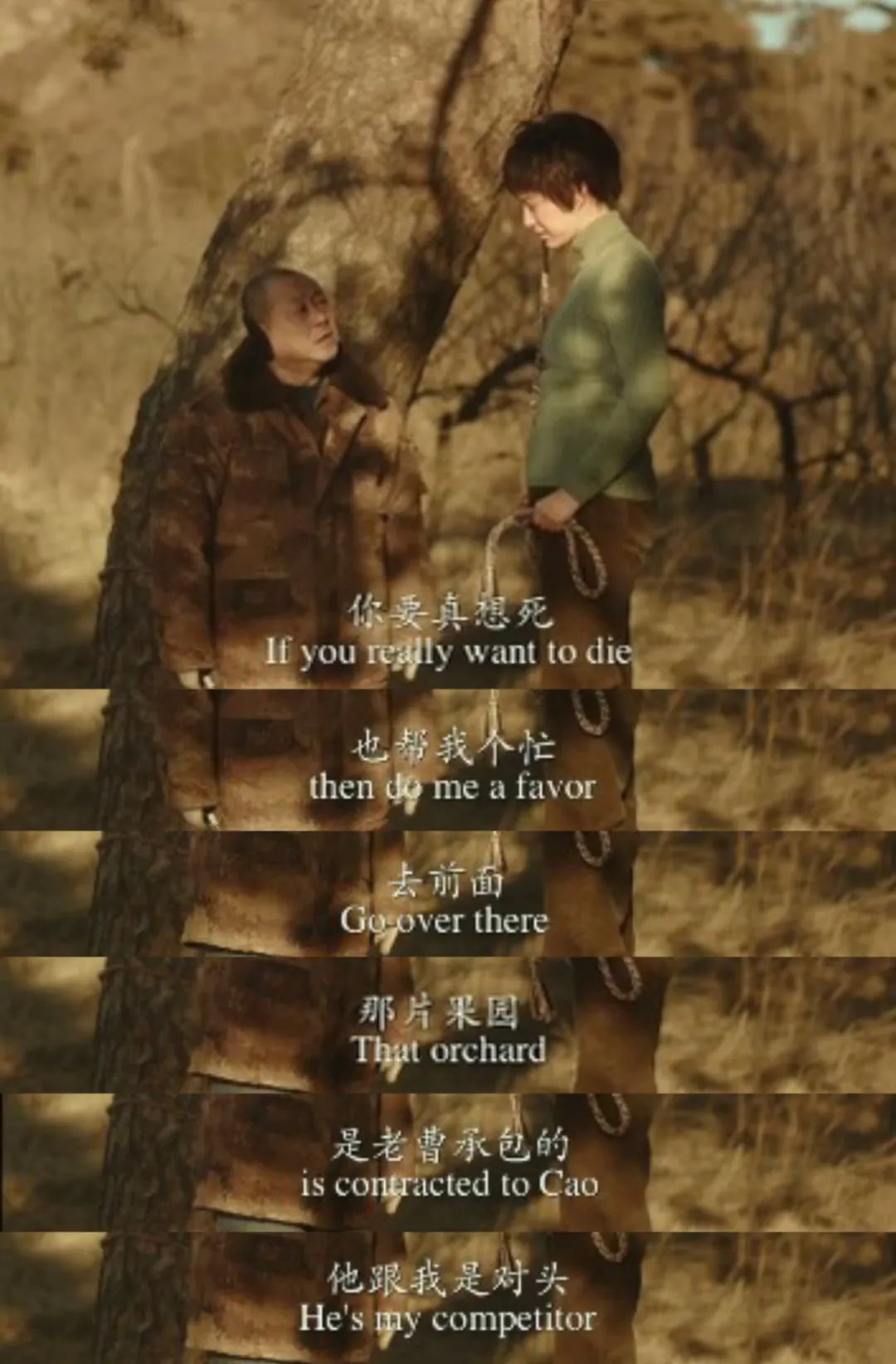

《我不是潘金莲》里,李雪莲上诉无门,想上吊自杀。

结果果农老范见了,也没劝,而是说:

“你要是真想死啊,帮我个忙,对面那个果园,是我死对头承包的......”

李雪莲扑哧一笑,乐了,不想死了。

乍一看,这些黑色幽默,透着荒诞和现实。

但细细一品,他的幽默背后,看见的是普通人的苦难,是生活的可笑、可叹。

是小人物们在最绝望的时候,还想给自己留条活路的挣扎。

刘震云说,在延津老家,哪怕是一个人没饭吃、去别人家蹭饭的尴尬,一张口,也是讲个笑话。

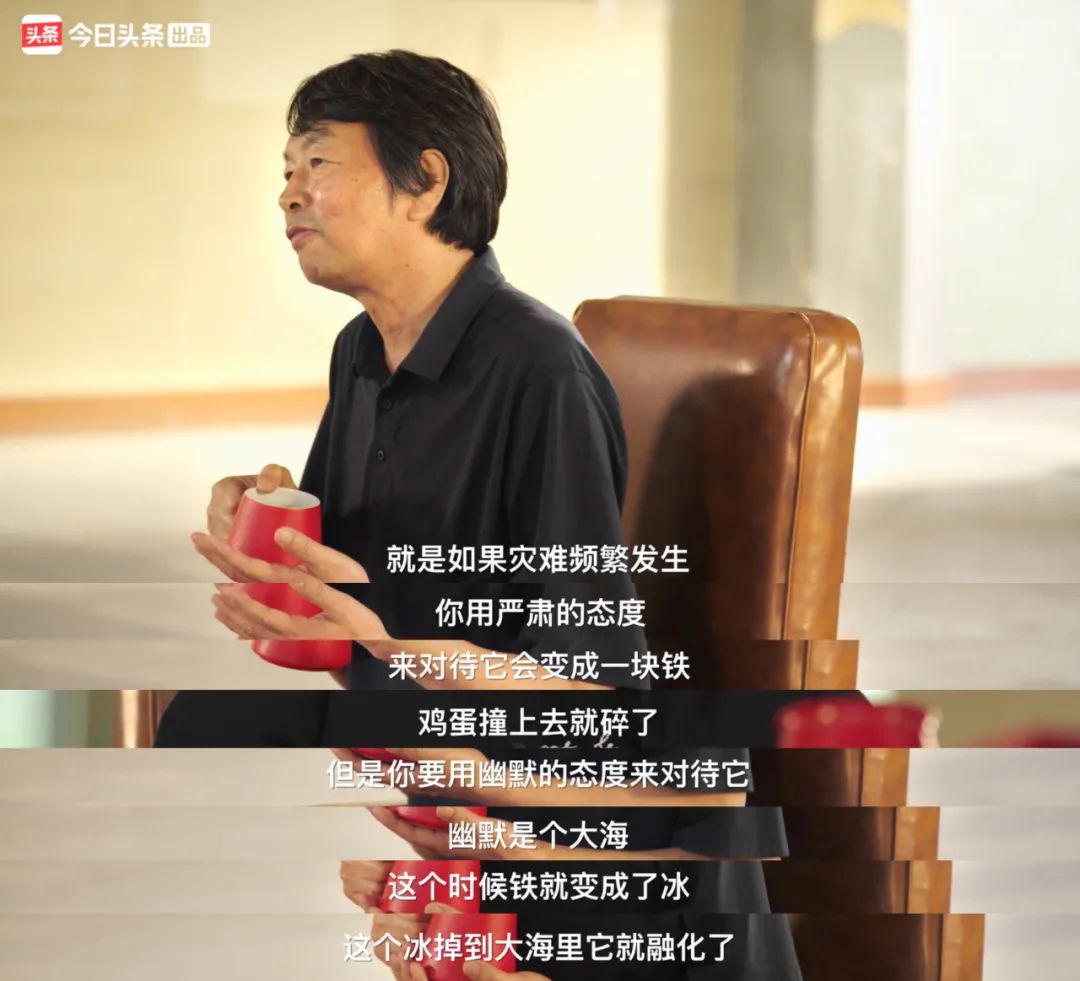

这一点,常把镜头对准乡镇的贾樟柯导演,也感同身受。

“当苦难太多的时候,他不会用严峻的态度来对付严峻。

如果用严峻来对付严峻,严峻就成了一块铁。

但用幽默来对付严峻,严峻就成了一块冰,掉在幽默的大海里就化了。”

这不正是我们能对苦难做出的仅有反抗吗?

一地鸡毛的生活里,多少愁绪,解不开也放不下;多少坎坷,迈不过却不能停下。

只能苦笑着讲个笑话,好让自己,松一松绑。

人生,无非是笑笑别人,再笑笑自己。

刘震云的幽默,折射的,还是普通人的无奈;化解的,仍是普通人的心酸。

04

40年前,刘震云还在北大。

那时候,人人都在写小说,尤其是装腔作势、装模作样的,极端的题材和人物,会瞬间引起关注。

可刘震云偏要反其道而行之。

他说,这就好比你穿奇装异服会引起路人注意,而你穿得和众人一样,虽很难辨认,但后者折射的才是生活的真相。

“朴实的道路是最难走的,但它也是最长远的。”

40年后,他依旧走在这条朴实的道路上。

这些年,我们总说文艺圈里没真人了。

聚光灯下的名人一张口,总是没情感、没瑕疵的套话。

电影电视剧一拍,总是城市精英的光鲜,是悬浮于真实之上的另一个世界。

但在今日头条看完《贾乙丙丁》,你会欣然发现,这个世界还有真实的作家,在书写着真实的人生。

他扎根乡土,触及现实,用幽默化解凡人生活的苦难和荒诞。

这样的朴实、接地气,或许才能走得更远、更长。

-END- 作者简介:大家好, 我是王耳朵,上不知天文,下不知地理,中间略懂点人生歪理。关注【王耳朵先生】(ID:huangezishiba),一个路见不平,就忍不住一声吼的中年boy。图片来源于网络,版权归原作者所有,如有不妥请联系删除。

一周热门

- {{index+1}}{{item.title}}

互动

互动

投诉建议

投诉建议 长江头条

长江头条 在线问答

在线问答 数字报

数字报

移动端

移动端

长江网移动端

长江网移动端 长江头条移动端

长江头条移动端