她人设被毁的样子火了,真想鼓鼓掌

本文经授权转自公众号槽值(ID:caozhi163)

“再甜不能甜孩子,再苦不能苦自己;

儿孙自有儿孙福,不能耽误我享福;

穷养儿子穷养女,富养自己长身体。”

互联网的父母指南瞬息万变,最近,年轻一代“再苦不能苦自己”的育儿观,冲上热搜。

“十个月大的儿子非要吃火锅,点了一桌又吃不掉,只能我吃了”;

“孩子小小年纪就想买IPhone14,买了又不会用,只能我用了”;

“真服了我女儿,非要来吃烤肉,菜没上齐又睡了,不能浪费啊,我吃了吧”。

女儿:你看我像是想吃的样子吗 / 小红书

小时候读过无数遍的心灵鸡汤里,年轻父母们记得最牢的一定有这一句:

想要爱别人,要先学会爱自己。

“我不要你觉得,

我要我觉得”

从以父之名到以娃之名,这届年轻父母为了从娃身上“占便宜”,脑子转得比谁都快。

想吃东西就先问问自己的孩子想不想吃:

孩子说想吃,那就买来和孩子一起吃;

孩子说不想吃,那就买来让孩子看着自己吃;

孩子不会说话,那太好了,不用问直接开冲,爸妈先替你尝尝嘛,你别急。

当然,也有一种可能是,孩子想吃也不给孩子买,趁孩子上学偷偷买来自己吃/微博

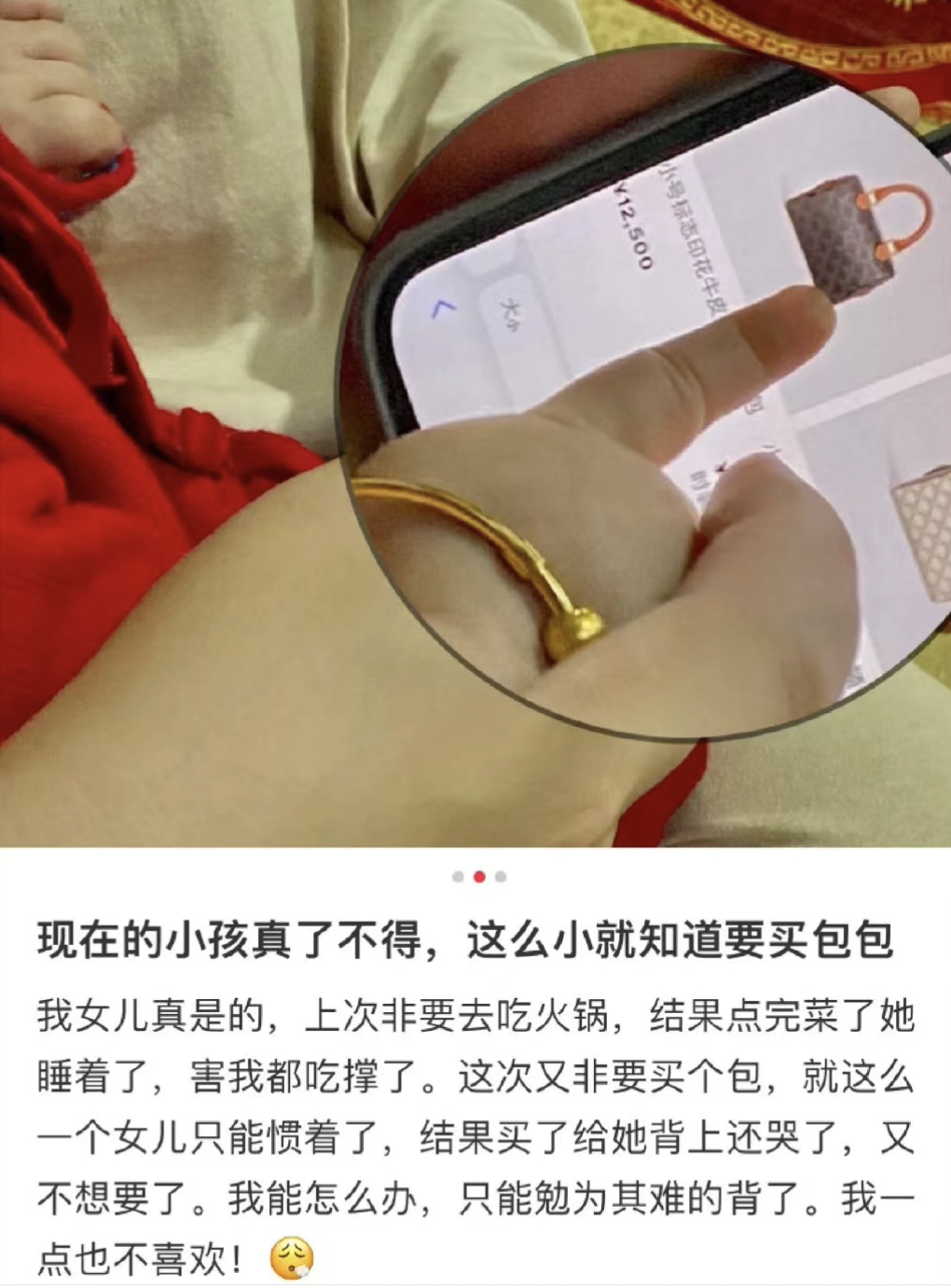

为何孩子尚在襁褓中,就对奢侈品有诸多涉猎,酷爱购买好看包包?

不重要,妈妈一定给你买。

孩子:就这么一个妈妈只能惯着了/小红书

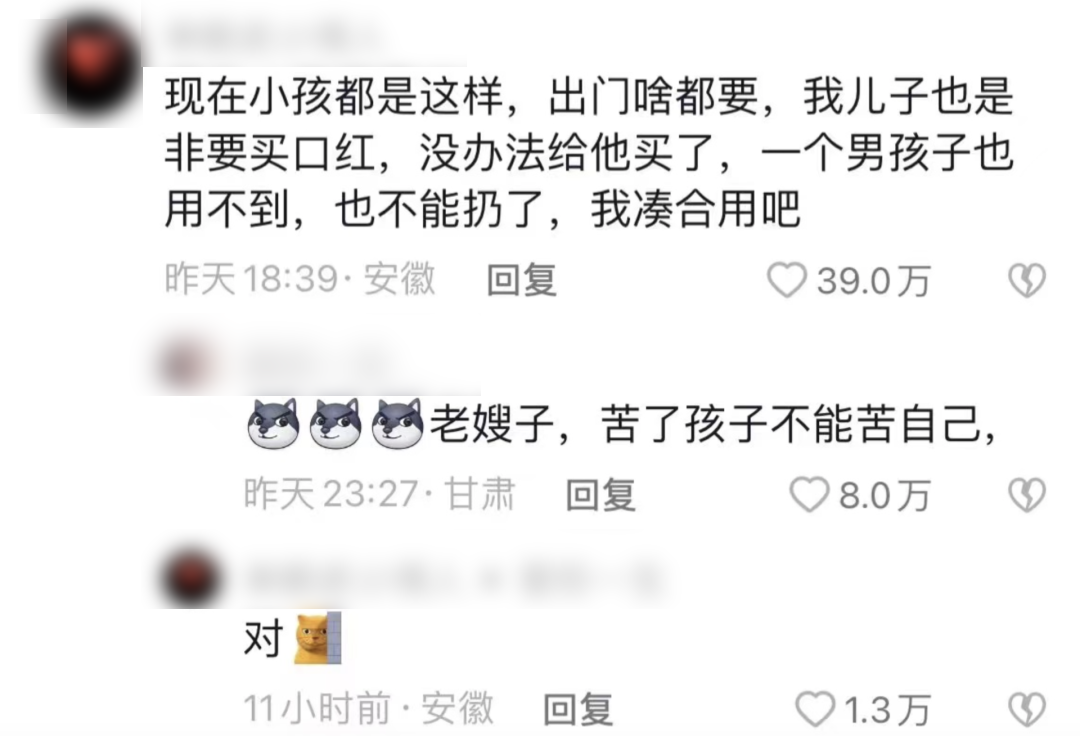

每次出门看啥啥都好、见啥啥都买的宝宝,想买口红也天经地义;

既然孩子诚心诚意想买,那就勉为其难地用吧

虽然还是个3岁的孩子,却早已对市面上的电子产品了如指掌,见到最新款的手机嘴里只会大喊“买买买”;

华为:好孩子,谢谢你的支持/抖音

这不是《走进科学》里的神秘现象,也不是能参加《最强大脑》的天才婴儿。

只是年轻父母疼爱自己的小伎俩,背后是深厚的爱——对自己的爱。

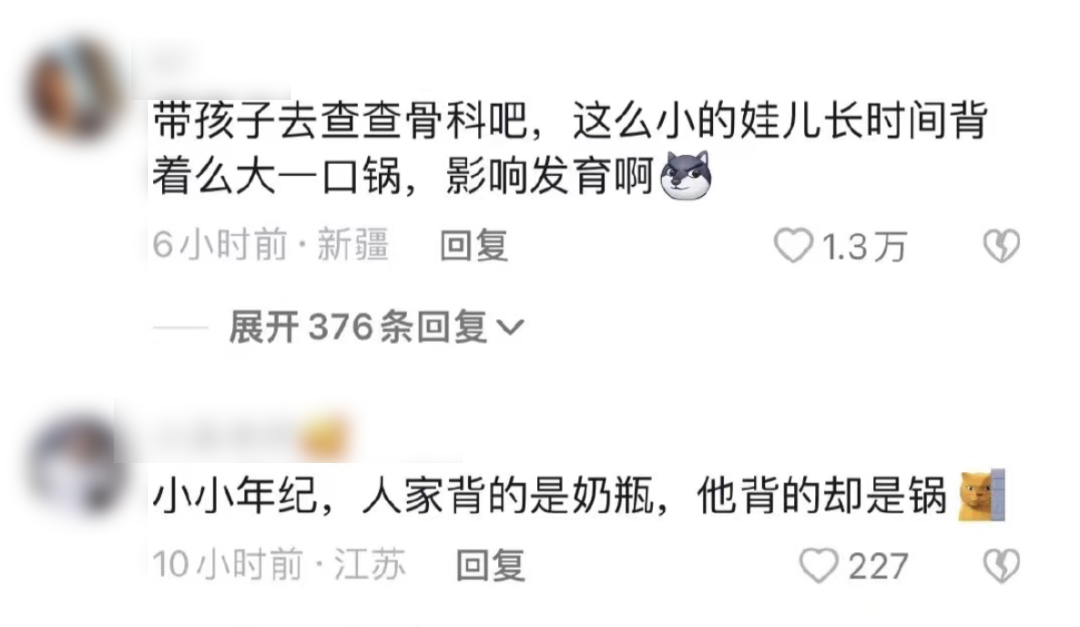

导致围观群众都“看不下去”,提醒爸妈别忘了带孩子看看骨科:长期替你俩背锅,娃儿受苦了!

背锅从娃娃抓起/抖音

有时,给孩子准备的爱(锅)实在太多,年幼的孩子自己,都含泪明白了父母的良苦用心。

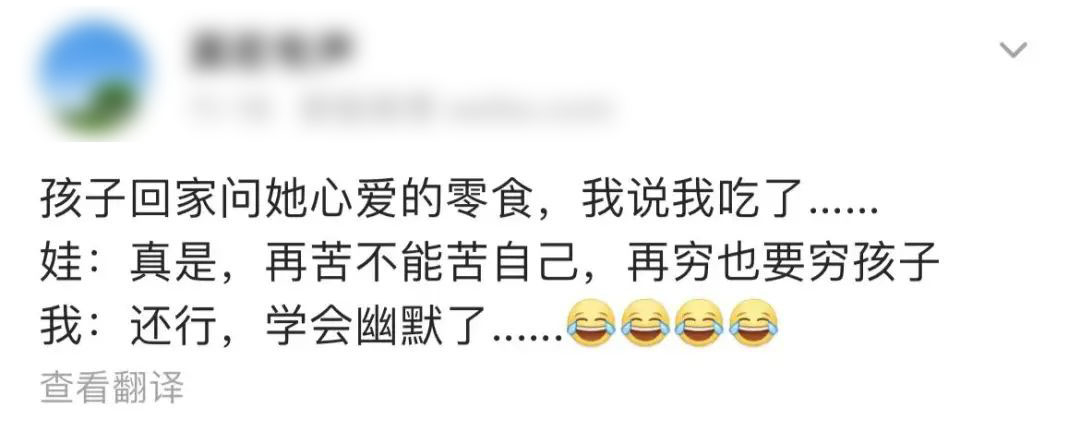

孩子年龄小,以后有的是吃的,我不行,我吃一顿少一顿/微博

前有双十一大促,一件东西都没给孩子买;

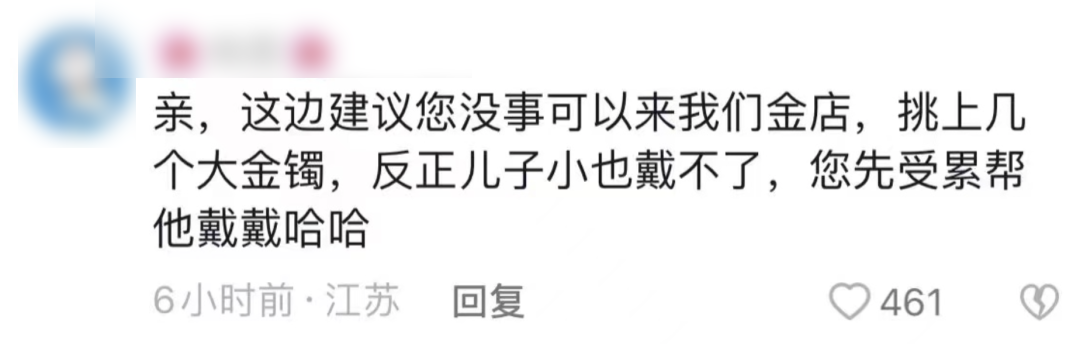

“有亲情,但不多”,聪明的商家早就已经作出了选择。

当代父母的爱——新时代皇帝的新装 /抖音

“以孩子的名义,买自己心爱的东西”。

早些年还是仅供娱乐的段子,现在却以各式各样的变体,飞入寻常百姓家。

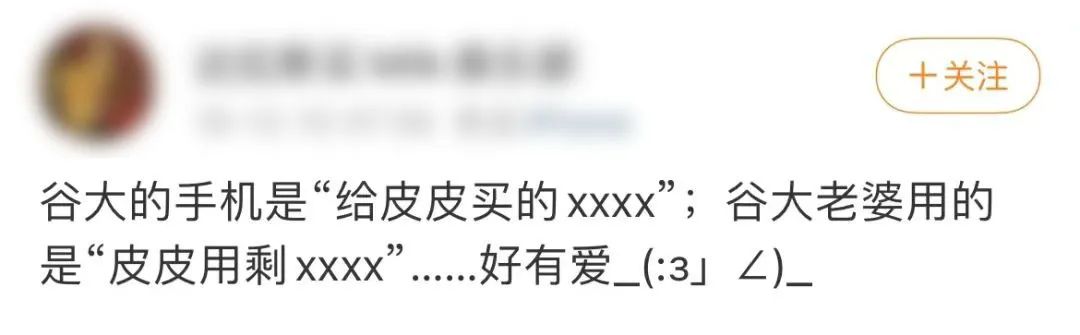

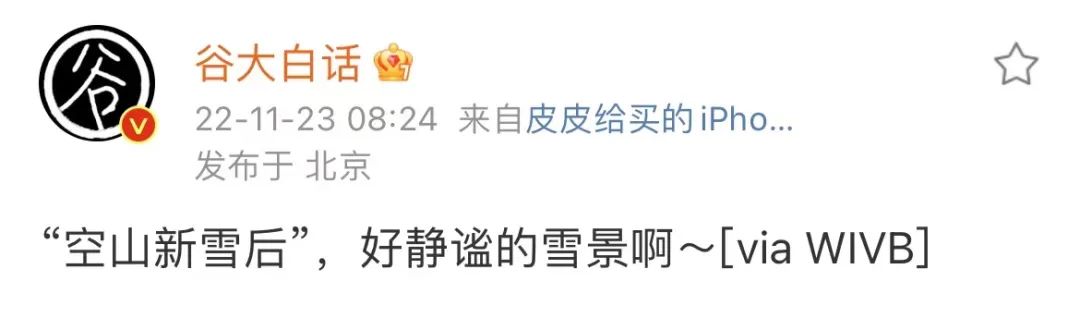

博主谷大白话发微博的手机,一直与自己孩子皮皮有关,从“给皮皮买的”到“皮皮给买的”

上一代父母,什么也舍不得给自己买,轮到这一代95后做父母,为了养娃、工作、生活卷生卷死的他们,一点多余的苦都不想吃:

让我吃不必要的苦?不存在。

他们正在用一己之力,改变一提到“父爱母爱”,就想到“牺牲”和“沉重”的传统。

自我献祭式的爱, 年轻人不买账了

每当讨论原生家庭问题,总有一句经典语录被反复使用: 父母也是第一次当父母。

如今,这句话里潜藏的盲区被年轻人指了出来:可是,你们不是第一次当孩子吧?

轻松愉快的“以娃之名爱自己”的背后,这届父母多多少少有一点“因为自己淋过雨,所以懂得给别人撑伞”的味道在。

前段时间,有博主分享了自己有关买猕猴桃的经历 : 猕猴桃很贵,但家里经常买,因为孩子 爱 吃。

于是,她每次都把果肉留给孩子,自己虽然也爱吃,但选择了只啃啃“不能浪费的果皮”。

“半颗猕猴桃”一度冲上了热搜/小红书

这是我们非常熟悉的剧情——

“谁不喜欢呢”“但我从来没吃过一整颗”等描述,像极了小学课本中“妈妈不爱吃鱼身子,只爱吃鱼头”的故事。

可是评论区却少有共情和支持,更多的网友看到类似表述的第一反应就是:

压力山大。

有人指出,这种完全是自我感动,小心你将来用累积的委屈感绑架孩子;

也有已为人母的网友现身说法,因为讨厌自己这样的自我感动,所以从不捡孩子的边角料吃;

妈妈舍不得吃猕猴桃的故事,之所以在评论区触发这么多反对意见,原因其实很简单:

这一代年轻人共同的童年记忆中,多多少少都有被 迫接受过类似的奉献和牺牲的经历。

爸妈都是因为你,才吃了一辈子鱼头,从不舍得吃鱼身子;

爸妈都是因为你,所以尽管很喜欢吃猕猴桃,但是一次都没吃过;

爸妈都是因为你,所以尽管百般痛苦,但是不能离婚……

做出这种决定时,不能否认,“为了孩子好”的出发点是真的,但是牺牲和委屈,可能也是真的。

对“半个猕猴桃”反应激烈的网友,怕的不是爸妈的“我这都是为你好”的自我感动。

而是这份感动,很可能藏着“所以你不可以不知好歹”“所以我希望你明白我为你的付出”之类的后半句。

《有限责任家庭》的作者李雪,曾分享过一个自己小时候和母亲买零食的故事:

和母亲一起逛街的时候,李雪想吃巧克力和牛肉干,母亲当时给她买了。

但回家后,却开始指责她不懂事:

“你知不知道这些零食有多贵?我们家没有钱,你还要吃这么贵的零食!”

年幼的李雪觉得很委屈,家里没钱,可以不给我买啊?为什么要买,买完后又开始批评我呢?

就像《奇葩说》里黄执中说的,“爱吃鱼头”的父母,如果真正的快乐的确来自于看到子女吃鱼肉,那是不会觉得委屈的。

可事实上,他们觉得这是牺牲、是委屈,于是选择了在临终前,把真相告诉子女:

“我一辈子都想吃鱼肉,我从来没有开心过。”

这份爱,的确伟大、动人,但也的确沉重、让人窒息。

为何家会伤人?为何爱会带来负罪感和愧疚?

这届年轻人早已有了自己的答案,也尝试着作出了自己的选择和改变。

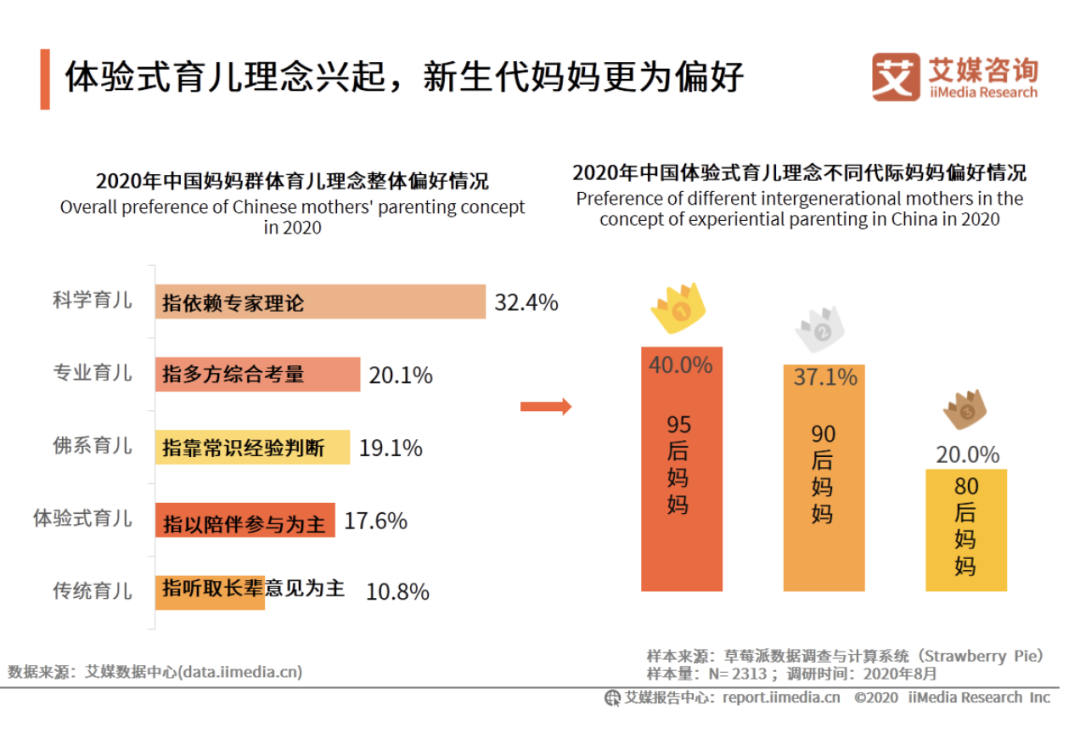

艾媒咨询的研究表明:95后妈妈中,40%偏好体验式育儿,比起依赖所谓的专家理论或着听取长辈意见为主,这届95后妈妈更青睐以陪伴参与为主的育儿方式。

在90后、80后中,体验式育儿的比例分别是37.1%、20%,越年轻,越倾向于陪伴参与孩子的生活 / 艾媒数据中心

与其说,在互联网上分享“再苦不能苦自己”的95后拿捏了流量密码,不如说是这届年轻人,都对自己小时候被迫承受的自我感动式的爱疲倦了。

沉浸在自我牺牲带来的感动里,不如和孩子一起成长、一起快乐。

作家三浦紫苑在《真幌站前便利屋》中,写了一对母子,儿子对妈妈的要求,就是: “我希望妈妈普普通通地爱着我。”

但他自己也不明白:“可是,所谓'普通',又是怎样的呢?”

拒绝妥协牺牲, 快乐成长万岁

哲学家波伏瓦曾经这样描述她母亲的痛苦:

“没有人可以一边说着‘我在自我牺牲’,一边心里不觉得苦。”

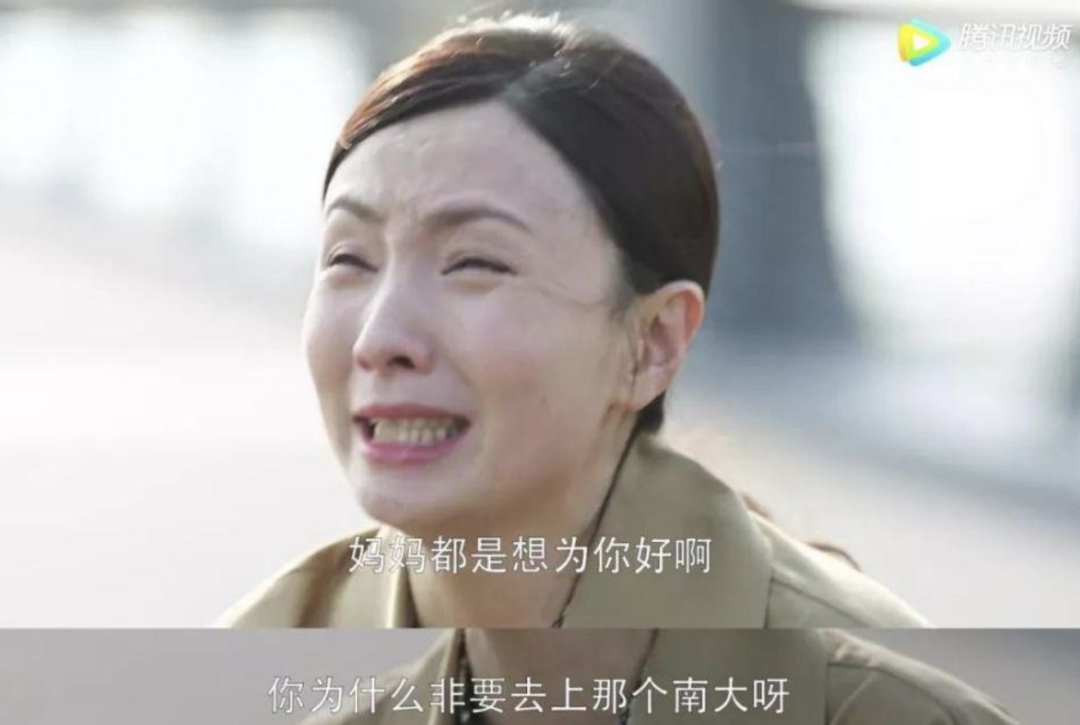

电视剧《小欢喜》中,身为母亲的宋倩的日常就是围着自己的孩子转,只要自己的孩子“不听话”,就会崩溃地质问:

“你对得起我吗?天没亮我就爬起来给你蒸燕窝,自己都不舍得喝一口。”

在心理学家李雪看来,这种忍着内心痛苦的自我牺牲,就是在累积“道德资本”。

所以宋倩会在诉苦结束后,借机追问孩子为什么不按自己的安排行事,“你为什么非要去上那个南大呀”?

比电视剧更抓马的,是真实的生活 /图源:《小欢喜》

面对母亲宋倩这样的质问,女儿英子因为内疚,除了哭和妥协听话,别无选择。

可是,献祭自己、以求回报的爱,真的是亲子之间的最优解吗?

“一直在付出的那个人,内心里必然积聚了怨气,付出的越多,怨气越重。

而这样的付出,本质上其实是让对方感觉到内疚,是把自己当成‘道德圣人’的表现。但内疚,是人们最讨厌的感受。”

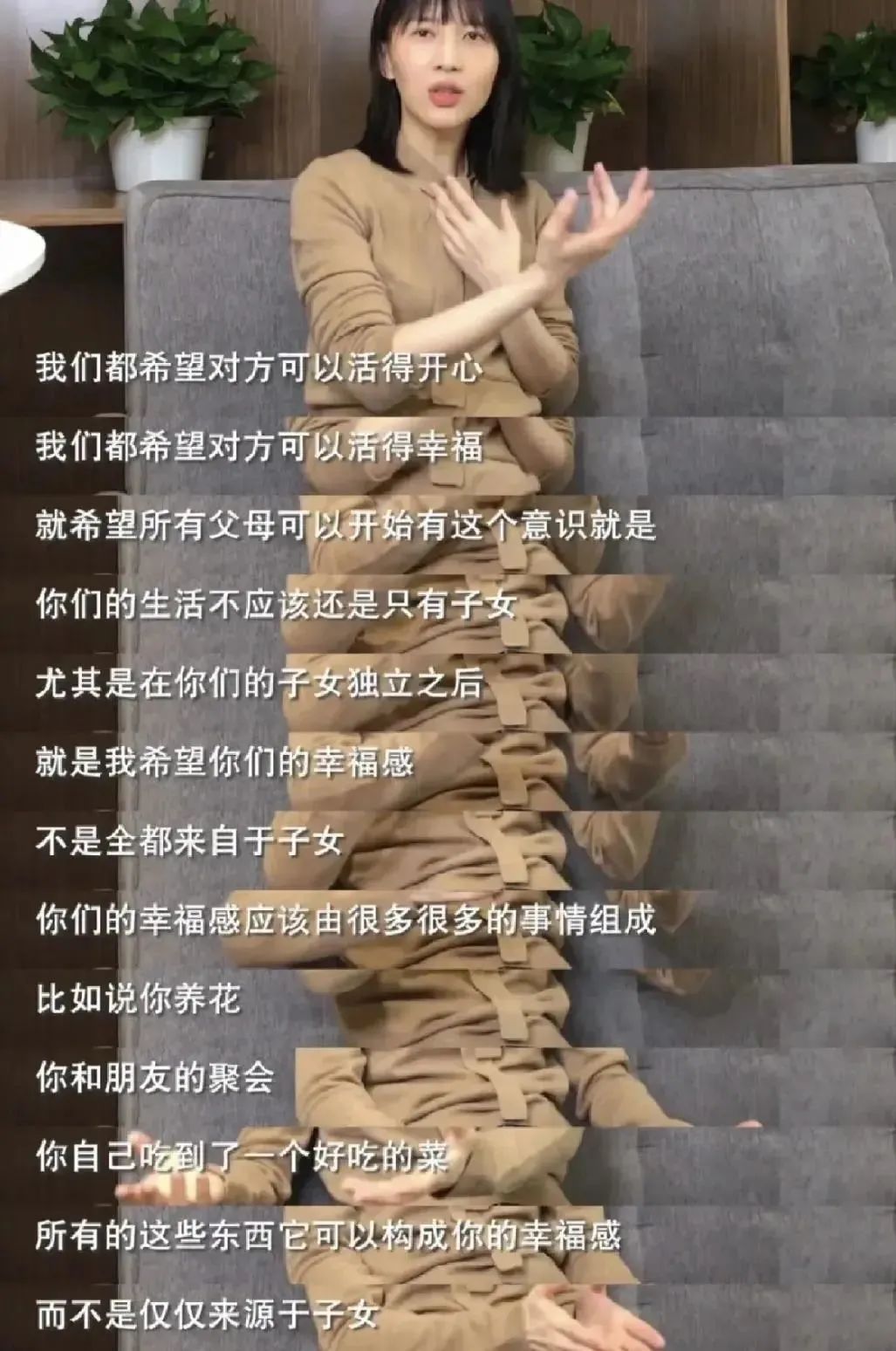

比起让对方充满负罪感、自己也充满痛苦的“牺牲”,孩子的成长需要的可能是只是一个有乐同享、有难同当的家庭,和一对快乐的父母。

图源:《papi酱的周一放送》

虽然,沉迷奉献式亲情叙事的老一辈父母,可能少有机会听到类似的话,但至少年轻一代的父母,不愿意再踏入同一条河流。

“我是第一次当父母,但好在我并非第一次当孩子。”

原生家庭问题,近些年来被用来解释所有的性格缺陷和心理问题。

好在从现在来看,这届年轻人真的有在用心治愈自己的童年,也正很认真地试图让自己的孩子不陷入“牺牲-负罪感-牺牲”的恶性循环。

正如梁永安教授所说,我们的父辈身上背负了太多时代的使命和特色,与其期待他们改变,不如自己开始探索如何做一个“理想父母”,给自己的孩子创造一个新的开始。

再苦不能苦自己的说法背后,恰恰是年轻人对自我感动式付出的反叛:

没有必要为了付出而付出,更没有必要为了感动谁而让自己忍受不必要的痛苦。

作家余华在《活着》中写道:

“永远不要相信苦难是值得的,苦难就是苦难,苦难不会带来成功,苦难不值得追求,磨炼意志是因为苦难无法躲开。”

“为什么我们歌颂一段感情,总是你要牺牲他要报恩,你要付出他要内疚。

我们不能正常一点吗?”

一如之前提到的“什么是普通的爱”,作者给出的答案是:

对方追求的东西到底是什么,努力去想象、去听、去了解、去回应。所谓“普普通通地去爱”,不就是这样吗?

本文转自网易文创旗下公众号“槽值”,关注槽值寻找共鸣。公众号:“槽值”(ID:caozhi163)微博@槽值。

一周热门

- {{index+1}}{{item.title}}

互动

互动

投诉建议

投诉建议 长江头条

长江头条 在线问答

在线问答 数字报

数字报

移动端

移动端

长江网移动端

长江网移动端 长江头条移动端

长江头条移动端