长江网讯(记者万建辉 通讯员黄敏) “从石器时代至近现代,荆楚儿女在湖北大地繁衍生息、耕耘创造,书写了荆楚文化的璀璨辉煌!”4月27日,由湖北省委统战部、省民宗委、省文旅厅主办的“融在楚天:铸牢中华民族共同体意识文物展”在湖北省博物馆开幕。

开幕式现场。

展览集结湖北省内27家文博机构的150件(套)珍贵文物,其中一级文物近30件(套),有近年的重大考古新发现。展览设三个单元:分别以“贡献大一统”“促进大融合”“维护大团结”为主题,从政治、经济、社会、文化等多方面展现中华文明从起源到发展的湖北脉络。

省文旅厅相关负责人在开幕仪式上表示,用文物讲好民族交融故事,是铸牢中华民族共同体意识的重要载体。此次展览系统展示湖北在中华民族共同体构建过程中的历史贡献,彰显各民族“融在楚天”的连续性、创新性、统一性、包容性与和平性,揭示中华民族多元一体格局的形成是历史必然、大势所趋。

展厅现场。

其中第一单元,从“共育华章”“同铸文明”“融合一统”三个方面,展现湖北对大一统格局的贡献。新石器时代,湖北先民们土制陶、钻孔治玉、稻粟并作,共同开启长江中游文明的曙光,与周边地区不断交流互动,共同孕育了早期的中华文化符号。先秦时期,曾楚等诸侯国筚路蓝缕、在南方地区开疆拓土,为中华文明大一统的形成奠定基础。秦汉至明清,湖北各民族在南北文化的碰撞与交流中推动了民族融合、文化认同与思想升华,巩固了大一统格局的基石。长江中游地区的考古文物,见证了中华文明的形成脉络,呈现出湖北各民族共同绘就的中华文明多元一体图景。

此次展览展出的石家河玉神人像,新石器时代,天门市博物馆藏。石家河玉匠吸纳了黄河流域器物上常见的兽面纹,并将其与本地“虎”“凤”图腾相融合。

第二单元从“江流楚天”“血脉相融”“民生相系”三个方面,展示湖北从“九省通衢”的地理枢纽演进为中华文明的熔炉,通过各族人民对长江流域的共同开发、文明的共同创造,极大促进了中华民族的融合。湖北水陆交通十分发达,在古代其水路以长江、汉江构成荆襄古道的主干;清江连通巫江,构成盐道与茶路;其陆路经随枣走廊串联起长安-襄阳-荆州驿路、洛阳-襄阳驿路。在近代,湖北段成为京汉、粤汉铁路的干线枢纽,为资源的流动与族群的交融创造了更便利的条件。

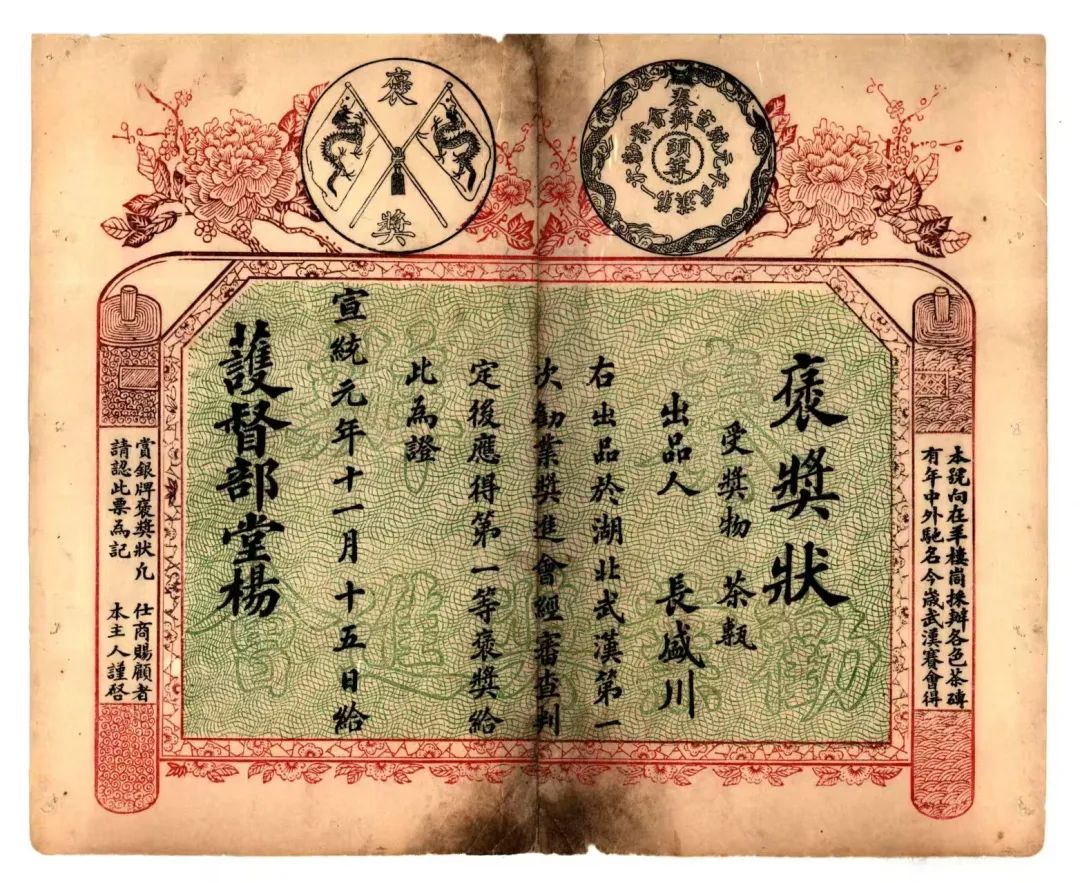

湖北是鱼米之乡,也富产茶、漆、药材、铜铁矿等资源,各族人民汇聚于此进行交往、贸易,先后形成了长江航道、巴盐古道、万里茶道等远距离贸易线路,极大地推动了湖北与巴蜀、吴越、湖湘、三秦以及中原地区的深度交融。

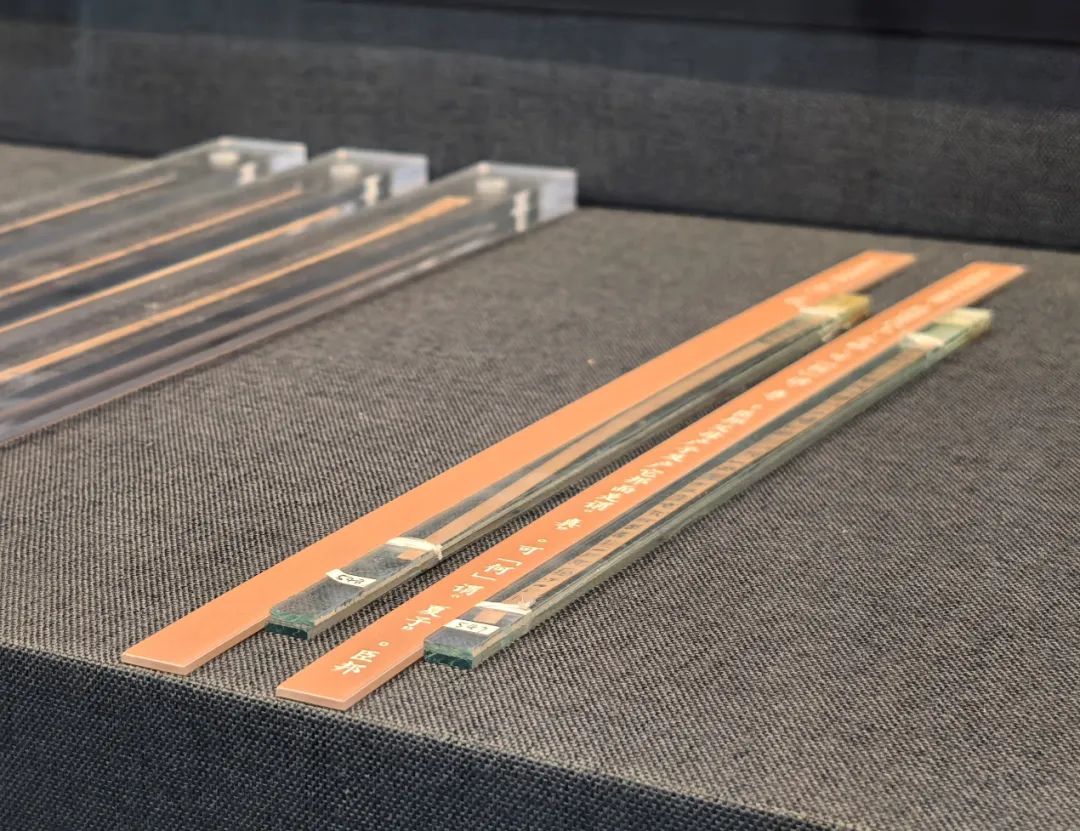

此次展览展出的云梦睡虎地秦简。

第三单元从“首创共和”“全民抗战”两方面入手,展示面对帝国主义侵略、民族存亡危机时,湖北人民与全国各族儿女紧密团结,为维护国家主权与领土完整牺牲奉献,历经百年抗争,各族儿女在血与火的洗礼中成长,民族意识得到了前所未有的强化,中华民族实现了从自在到自觉的伟大转变。

此次展览展出的清末长盛川褒奖状。

湖北省博物馆负责人说,从新石器时代的璀璨星斗,到大一统时期的交通枢纽,从民族大融合的文化熔炉,到生死存亡时刻的血肉长城,湖北始终是中华民族共同体形成发展的重要参与者,也是中华民族多元一体格局的重要组成部分。各民族的交往交流交融,铸就了中华民族。用文物揭示中华民族多元一体的历史进程,对于铸牢中华民族共同体意识、坚定文化自信、实现民族复兴,具有深远意义,是在新时代凝聚力量、开创未来的历史责任。

附:参展的27家文博机构名单

湖北省文物考古研究院

武汉博物馆

辛亥革命博物院

盘龙城遗址博物院

武汉市中山舰博物馆

江汉关博物馆

江汉大学音乐学院

中南民族大学

襄阳市博物馆

荆州博物馆

随州市博物馆

宜昌博物馆

荆门市博物馆

咸宁市博物馆

天门市博物馆

恩施土家族苗族自治州博物馆

黄冈市博物馆

赤壁市博物馆

宜城市博物馆

枝江市博物馆

黄梅县博物馆

鹤峰县博物馆

凤凰咀遗址文物保护中心

荆门市屈家岭遗址保护中心

铜绿山古铜矿遗址博物馆

赤壁青砖茶博物馆

湖北长盛川青砖茶研究所

(值班总编辑 王雪 值班主任 张萌 值班编辑 王冲)