东风卷地起,千帆竞发时

五月的黄石

跃动着百舸争流的奋进节拍

奏响着新旧动能转换的时代强音

在新一轮科技革命和产业变革的浪潮中

黄石勇立潮头

以破釜沉舟的决心重塑经济版图

传统产业脱胎换骨

在转型升级中焕发新生

新兴产业乘风破浪

于蓝海赛道抢占先机

未来产业蓄势待发

勇敢向未知领域进发

从智能工厂的数据跃动

到技改车间的效率飙升

从传统制造的绿色变革

到产业生态的数字重构

黄石以破茧成蝶的魄力

让百年工业老树绽放出创新新芽

弘盛铜业智慧大厅

踏入中色大冶弘盛铜业智能工厂,超千平方米的智能集控中枢,仿佛置身未来科幻场景——

无数数字大屏如星辰列阵,10万余个智能感知点的数据如银河倾泻, 数字孪生技术将现实工厂的每个生产环节精准复刻,为生产决策装上“智慧大脑”;

湖北师范大学校园里

扫码骑上氢能单车的大学生

车间里闪烁微光的纳米粉体

制氢厂迸发嗡鸣的电解槽

……

在传统工业底色浓厚的黄石

一场关于未来产业的“无声革命”

正悄然上演

从姜桥制氢厂的绿电生产

到光伏电站提升能源“含绿量”

从大冶东综合能源站的

“油电氢一体”补给

到氢能公交、矿用机械的场景拓展

再到氢能创新科技园

搭建智能管控平台

吸引上下游企业集群发展

黄石将单一技术优势

转化为产业集群竞争力

实现从“点上开花”到“面上结果”

的生态跃迁

站在新的起点

黄石正以超前的战略布局

敢为人先的创新精神

系统构建的发展智慧

在高质量发展赛道上

向“新”而行,逐“质”攀高

奋力书写着

老工业基地“点石成金”的新时代传奇!

新闻评论

向“新”而兴

□ 鄂东评

宝钢黄石的“零碳彩涂钢板”登上南极科考站,弘盛铜业10万传感器编织“黑灯工厂”,诺德锂电3微米铜箔刷新全球精度——这些看似不相关的突破,实则是黄石向“新”而兴的同一逻辑:以创新为钥,破解城市转型之锁。

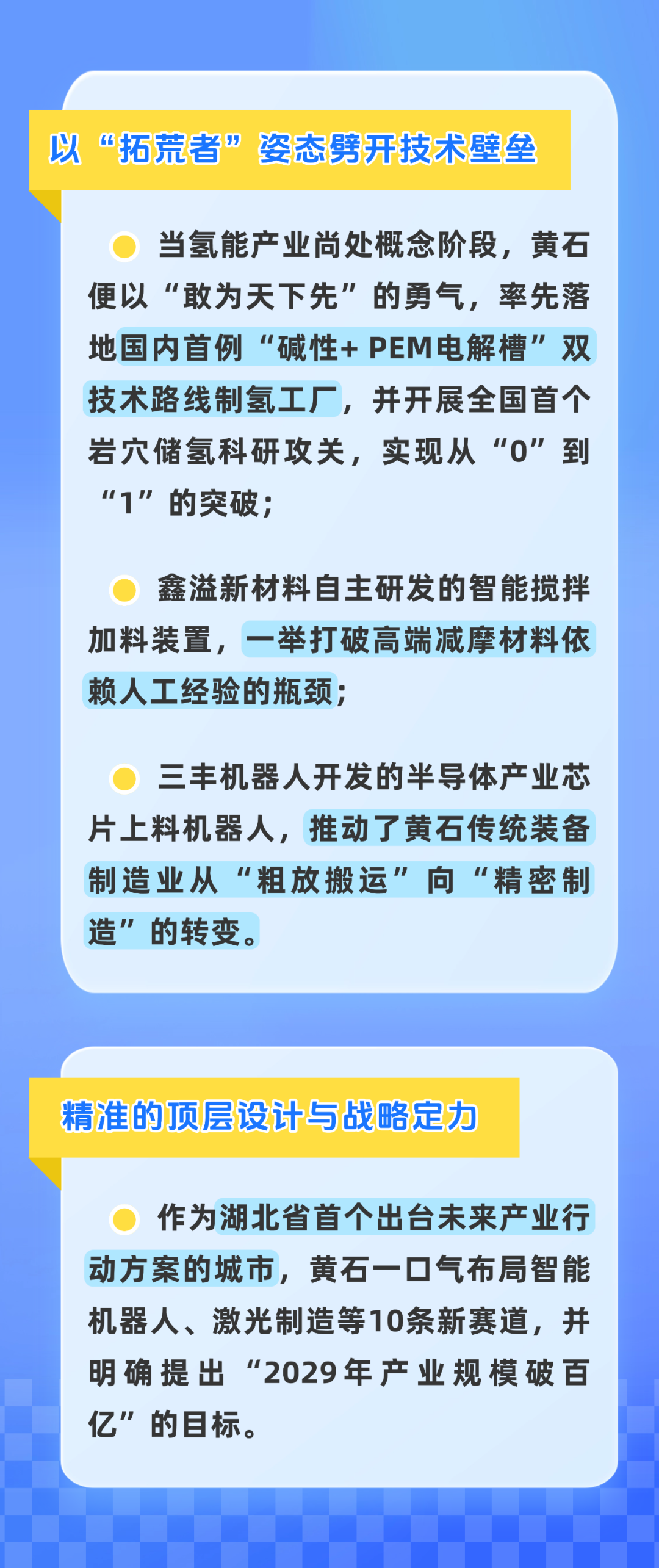

向“新”而兴,首在理念破冰。黄石从来不缺创新精神,从青铜冶炼的“熔旧铸新”,到首批沿江开放城市的闯劲,再到“武汉都市圈增长极”的定位,敢为人先的理念始终如一。当传统路径遭遇瓶颈,黄石企业毅然转向新赛道:新兴管业十年磨一剑,将钢管精度做到世界顶尖;弘丰机械以自动化改造实现日产9万件的“十倍跃升”。思想破冰带来行动突围,让“老树新芽”成为常态——理念突围,方能打破“低端锁定”困局。

向“新”而兴,根在科技创新。在黄石,科技创新直击产业痛点。宝钢黄石用绿色彩涂技术破解挥发性有机物排放难题,让钢板涂装变身“低碳名片”;晶芯半导体将晶圆再生精度提至19纳米,闯入芯片制造“核心圈”;锐科激光建成全球最大光纤激光器生产线,用“光的速度”重塑高端制造。2024年,黄石战略性新兴产业引资占比63%,印证“技术立身”的硬道理:唯有做到“人无我有、人有我优”,才能成为产业链的“价值锚点”。

向“新”而兴,重在生态赋能。黄石深谙“独木难成林”法则:政策端,全省首创“未来产业十条”布局氢能等赛道,废弃矿洞变身“地下氢库”;人才端,“共享药房”“芯片机器人”等项目聚天下英才;场景端,长江首个5G码头、氢能公交网络为新技术的应用铺路。这种“技术-场景-集群”的生态闭环,让单点突破裂变为产业爆发——正如岩洞储氢撬动千亿布局,黄石正将“创新变量”转化为“发展增量”。

从“铜花飞溅”到“智造繁星”,黄石用三重破局证明:资源型城市的转型,不是悲壮的“断腕求生”,而是智慧的“向新而生”。这座三千年炉火不熄的城市,正以创新为炬,照亮中国老工业基地突围的未来之路。(记者 陈轶群 张春玲 鲁冰儿 柯恒 龙凤)

(来源:黄石发布)