近日,作为2025世界数字教育大会的参展学校,武汉市第一商业学校展出了智能炒菜机器人、智能刀功训练系统。智能炒菜机器人复刻烹饪大师厨艺,当场炒了一盘番茄炒蛋,让尝过的外宾纷纷称赞。

九派新闻了解到,智能刀功训练系统由该校研发并获得专利,它被武汉第一商业学校的学生称为烹饪基本功和刀工训练的“秘密武器”。

外宾品尝机器人炒好的番茄炒蛋。受访者供图

通过在菜刀和切菜板上安装传感器,系统能实时捕捉学生关节运动轨迹,监测下刀角度等20项专业指标,老师可实时查看学生训练数据,精准定位教学盲区。

“以土豆切片实训为例,每位学生完成标准操作需耗时2分钟,一节40分钟的实训课,每位学生可以切20个土豆。”烹饪专业教师常福曾算了一笔“耗材账”,以现在50人/班的规模计算,一节课则要消耗1000个土豆。

“而我们烹饪专业一共有48个班级,每天都需要上课。”教师常福曾说,技术辅助可以极大减少耗材浪费,提高学生的训练效率。

5月15日,九派新闻记者采访了武汉市第一商业学校党委书记艾翠林,了解该校在职业教育数字化转型上的探索和实践。

武汉市第一商业学校党委书记艾翠林。九派新闻实习记者 杜文添 摄

九派新闻:你们是出于什么契机打造智能刀功训练系统的?

艾翠林:无论是数字化技术还是人工智能,其核心价值都在于服务教育教学全过程。我们一直是以问题为导向,在解决实际教学难题的过程中持续探索技术创新。

在烹饪专业教学中,我们发现学生练习刀工存在三个突出痛点。操作安全风险较高、原材料成本居高不下、学习效果难以量化评估。如果学生尚未掌握正确技法就直接接触刀具,不仅存在心理障碍,也容易受伤。

另外,在传统实训教学中,老师一个人要面对几十个学生,难以针对性指导。就像切土豆丝,以前老师只能看成品,说切得太粗、太细或者太碎。而通过智能系统,老师就能清晰地知道,问题出在哪个环节。

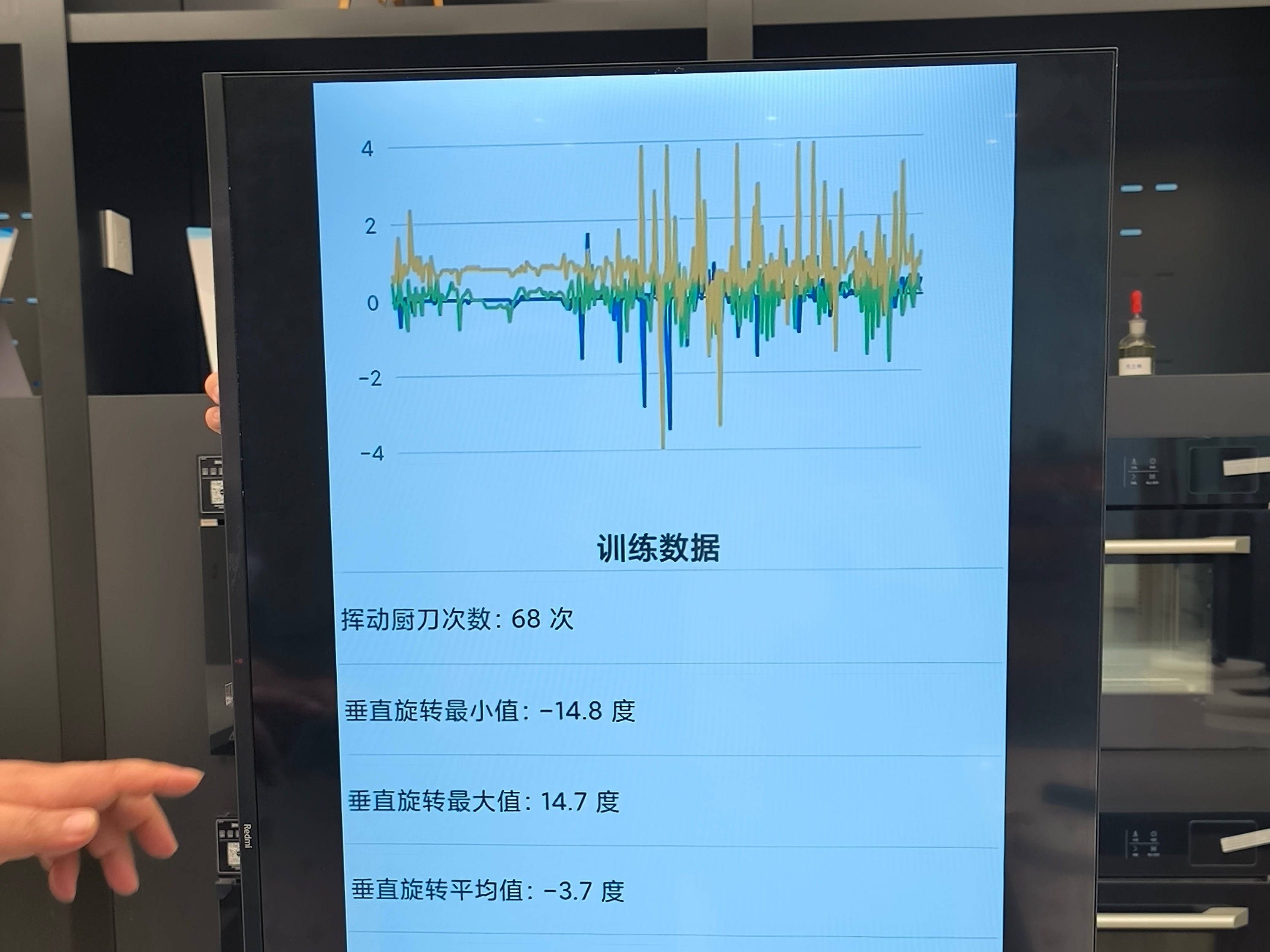

学生练习刀工的训练数据。九派新闻记者 曾怡婷 摄

九派新闻:数字技术用于专业教学后,学生能得到哪些专业上的提升?

艾翠林:职业教育非常注重实践性教学,要求每个学生都能产出自己的作品。现在有了刀工练习系统,学生可以看到自己的练习数据,并有效地调整。这套系统不仅将主观评价转化为客观评价,让学生课后也能自行训练,还因其无开刃、轻便携带的特点,成为他们的“24小时AI导师”。

以前,老师在示范和教学过程中,会被一堆学生包围着,后排学生存在观摩困难的问题。现在引入智能投屏系统,可将教师示范操作实时传输至每位学生工位,并支持教学过程录屏回放,为学生反复研习操作要点提供便利。同样,通过大屏数据共享,教师还能实时掌握每位学生的训练进度,及时发现教学难点,并实施针对性指导。

九派新闻:人工智能技术在学校的职业教育中具体还有哪些运用?

艾翠林:AI技术的引入并非替代传统教学,而是作为提升专业水平的辅助工具。我们的“VR全息一体化终端”是一套通过裸眼全息技术实现零耗材虚拟实训的创新教学系统。无需真实消耗高成本食材,学生通过全息技术系统突破传统解剖限制,可透视观察肌肉纹理、骨骼结构,尤其适用于鱼类、家禽类等生物的解剖教学。

学生用裸眼全息技术进行虚拟实训。九派新闻实习记者 杜文添 摄

另外,我们展示的“智能炒菜机器人”是一台通过数字化菜谱实现全自动烹饪的教学设备。通过电子菜谱驱动,机器自动投放调料、食材、精准控制温度、火候和烹饪步骤,可3分钟内完成菜品制作。

在教学中,它更像是一个反向教育的工具。学生不再需要单纯模仿菜品制作,而是要成为菜单的设计者。通过设计菜单,学生可以调控配料数量,为不同地区和口味喜好的人群定制专属菜单。如果有人口味偏辣或者偏咸,他们就可以根据这个需求调整菜单。

这套系统将传统烹饪中的“经验操作”转化为可量化、可推广的数据模型,既满足连锁餐饮的标准化需求,更让职业教育从“教技能”升级为“教创新”,培养懂技术、能研发的数字烹饪人才。

外宾围观机器人炒菜。受访者供图

【2】职业教育应从“教技能”升级为“教创新”

九派新闻:中职学生应如何提高自身竞争力,并适应市场发展需求呢?

艾翠林:在人工智能快速发展的时代下,成为一个终身学习者比单纯掌握某一门技能更为重要。因为行业的变化速度太快了,以会计专业为例,以前我们的教学重点是珠算、点钞等传统技能,但近十年间电子支付几乎全面普及,珠算已经退出了主流岗位,人工点钞岗位的需求也减少了。

作为教育者,如果仅教珠算,显然已无法适应行业发展;对学习者而言,若仅掌握珠算技能,毕业后可能会面临生存困境。我们曾有学生在全市银行系统点钞比赛中获得金奖,并凭借这一技能成为银行系统的劳动模范。这说明掌握过硬技能确实能帮助个体在特定阶段实现突破。但若要真正适应社会发展,核心要素在于是否具备持续学习的能力——这种能力才是伴随学生终身的宝贵财富。

作为职业教育的基础阶段,我们更应聚焦于终身学习能力的培养。一项具体技能的学习,本质上是训练学生学习能力的载体与途径。我校学生可能在文化课方面存在短板,但他们的动手能力很强。通过技能学习,我们不仅训练操作技术,更在培养思维方式和积极的生活态度。

VR全息一体化终端系统。九派新闻实习记者 杜文添 摄

九派新闻:未来的职业教育应该是什么样的?

艾翠林:我认为未来的职业教育不应局限于传统技能培养,而应注重个人综合素养提升与终身学习能力培养。另外,在人工智能时代,未来的趋势是人机协同,帮助学生学习、掌握和运用AI应该是未来职业教育的培养方向。因此,职业教育应从“教技能”升级为“教创新”,具体到烹饪,应该培养懂技术、能研发的数字烹饪人才。

无论职业教育还是高等教育,最终目标都是为社会输送合格人才。在大众认知中,职业教育更多承担着培养技术工人的功能。普通的工匠和劳动者也需掌握先进工具和技术,通过智能化手段提升工作效率,从而从重复性劳动中解放出来,获得更多思考与生活享受的时间。

普通劳动者、技术技能人才是整个社会里非常重要的一支队伍。当面包师制作出更美味的面包、厨师烹制出更健康可口的菜肴时,我们的生活才能更加美好。

(九派新闻记者曾怡婷 实习记杜文添)

【编辑:王戎飞】