今日,芒种

6月6日0时25分,我们迎来夏季的第三个节气芒种,此时仲夏已至。我国绝大部分地区都能体验到夏天的炎热,长江中下游地区先后进入梅雨季节。

武汉植物园双色莲。宋丽萍 摄

芒种是反映农业物候现象的节气。俗语“芒种芒种,连收带种”,“芒”指麦类等有芒的作物要收割,“种”指谷黍类、豆类等作物要播种。这一农令在湖北地区体现得很显著,农民抢收小麦、抢种稻谷,是一年中最忙的时节。

我国古代将芒种15天分为三候:

螳螂幼虫孵化而出,开启生命之旅。

伯劳鸟因阴气微生而啼叫,告诉人们仲夏的消息。

活跃了一整个春天的反舌鸟,逐渐停止了鸣叫。

“芒种前后,是螳螂幼虫从卵孵化而出的时候。”市园林科学研究院高级工程师董立坤告诉记者,在武汉公园、庭院里常见的是广腹螳螂,它们是捕猎高手,幼虫一出生就开始捕食蚜虫等小型昆虫,随着自己的生长,捕捉猎物体型也会越来越大。

广腹螳螂可以捕食任何体型小于自己的昆虫,处于生态系统食物链中的较高层级,其成年时体长约4到6厘米,从头到尾都配备了捕猎专业装备:三角形的头能灵活旋转,突出的复眼视野宽广,细长的前胸上有一对折刀状捕捉足。遇到危险要逃跑时,后足和宽阔的后翅还可以开启弹跳、飞翔模式。

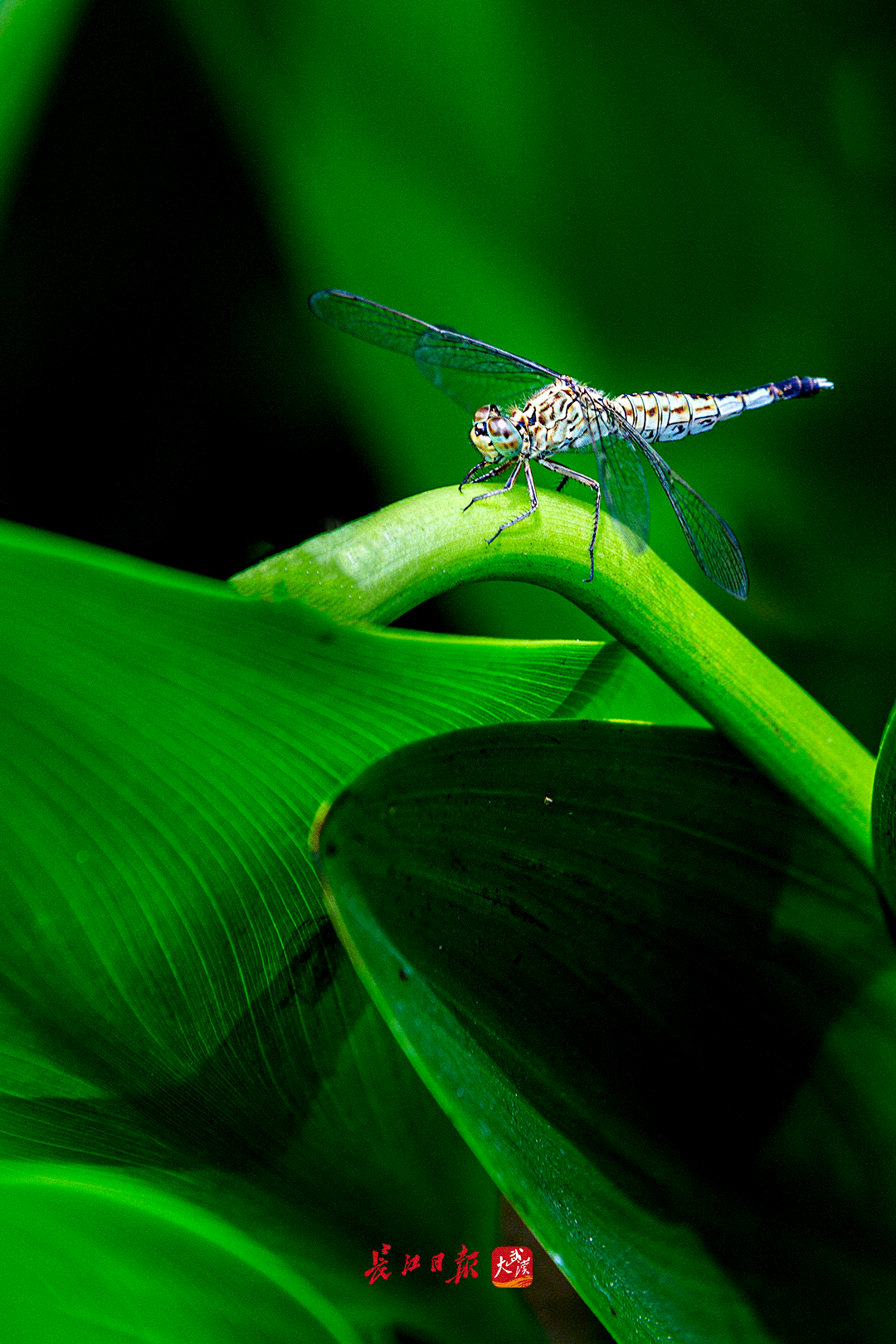

“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头”,荷花初开的时节,也是蜻蜓开始活动的时候。董立坤介绍,早在3亿年前的石炭纪时期,地球上就有蜻蜓的身影,它们可谓飞行的“活化石”,不仅具有高超的飞行本领,还是湿地生态系统中高效的掠食者。

武汉植物园蜻蜓。宋丽萍 摄

蜻蜓常停息在突出水面的植物上,当猎物经过时便会追踪捕捉,还会忽高忽低来回飞行,寻找飞行的昆虫。蜻蜓广泛存在于湿地环境中,对环境变化十分敏感,在湿地保护和生物多样性中具有重要意义。

芒种二候和三候提及的伯劳鸟、反舌鸟均善鸣,不过“䴗始鸣”并不符合本地的野外实际观察。武汉市观鸟协会会长颜军告诉记者,武汉常见的棕背伯劳在2、3月份因求偶繁衍需要,鸣叫最欢,6月进入育雏阶段,此时不怎么鸣叫。

紫阳公园伯劳鸟。韩昶光 摄

时至仲夏,花香已逝,鸟语渐稀。此时武汉本地的留鸟和60余种夏候鸟普遍处于育雏阶段,部分鸟类如家燕已经完成育雏,开始第二轮繁殖。

芒种节气,无论大江南北都进入了农忙高潮。“芒种”也有“忙种”的意思。长江流域处于“栽秧割麦两头忙”,承接着春播夏华,背负着一年的幸福和希望。

插秧。郭秉文 摄

古代诗人对这一时节的农忙有细致描写。白居易的《观刈麦》写出了麦收农忙景象:“田家少闲月,五月人倍忙。夜来南风起,小麦覆陇黄”,这时小麦一垄接一垄的黄熟,抢收十分急迫。

陆游笔下的芒种是:“时雨及芒种,四野皆插秧。家家麦饭美,处处菱歌长。”一片繁忙的劳作中,处处洋溢着丰裕的乡野气息。

每年5月末6月初,自北方南下的冷空气和北上的南方暖空气会在江淮地区形成静止锋,给长江中下游地区带来一个月左右的阴雨连绵天气,此时正值江南梅子黄熟,故称梅雨。

梅雨季大约横跨芒种、夏至两个节气,雨日多,雨量大,气温显著升高,空气湿度大,又闷又热。芒种习俗之一的煮梅也是为适应气候特点,将梅子和甘草、山楂、冰糖等一起煮,可以制成消暑佳品酸梅汤。

芒种来临,预告着百花凋零。民间曾有芒种日“送花神”的习俗,以祭祀的形式饯送花神。

后湖大道街边五月榴花。郭秉文 摄

《红楼梦》第二十七回里写道:“凡交芒种节的这日,都要设摆各色礼物,祭饯花神,言芒种一过,便是夏日了,众花皆卸,花神退位,须要饯行。”大家把色彩斑斓的绫锦纱罗系在枝头,感谢花神给予人间美妙的风光,盼望来年再相会。相较众人的喧闹,黛玉在这一日独自饯别花神,她的《葬花吟》表达念花、怜花、悲花之情。

第七批全国老中医药专家学术经验继承指导老师、湖北省中医院肾病科教授金劲松建议:芒种时节宜早起,避免日光直射,但仍需要适当接收照射,不要怕晒黑。

饮食方面,“药王孙思邈说,此时宜‘省苦增辛’。”夏季可适当吃苦,但不宜过,苦过则伤肺。苦包括苦瓜、油麦菜等蔬菜,辛指的萝卜、葱白、姜等。增辛可以发散、行气、活血、通窍,补益肺气。

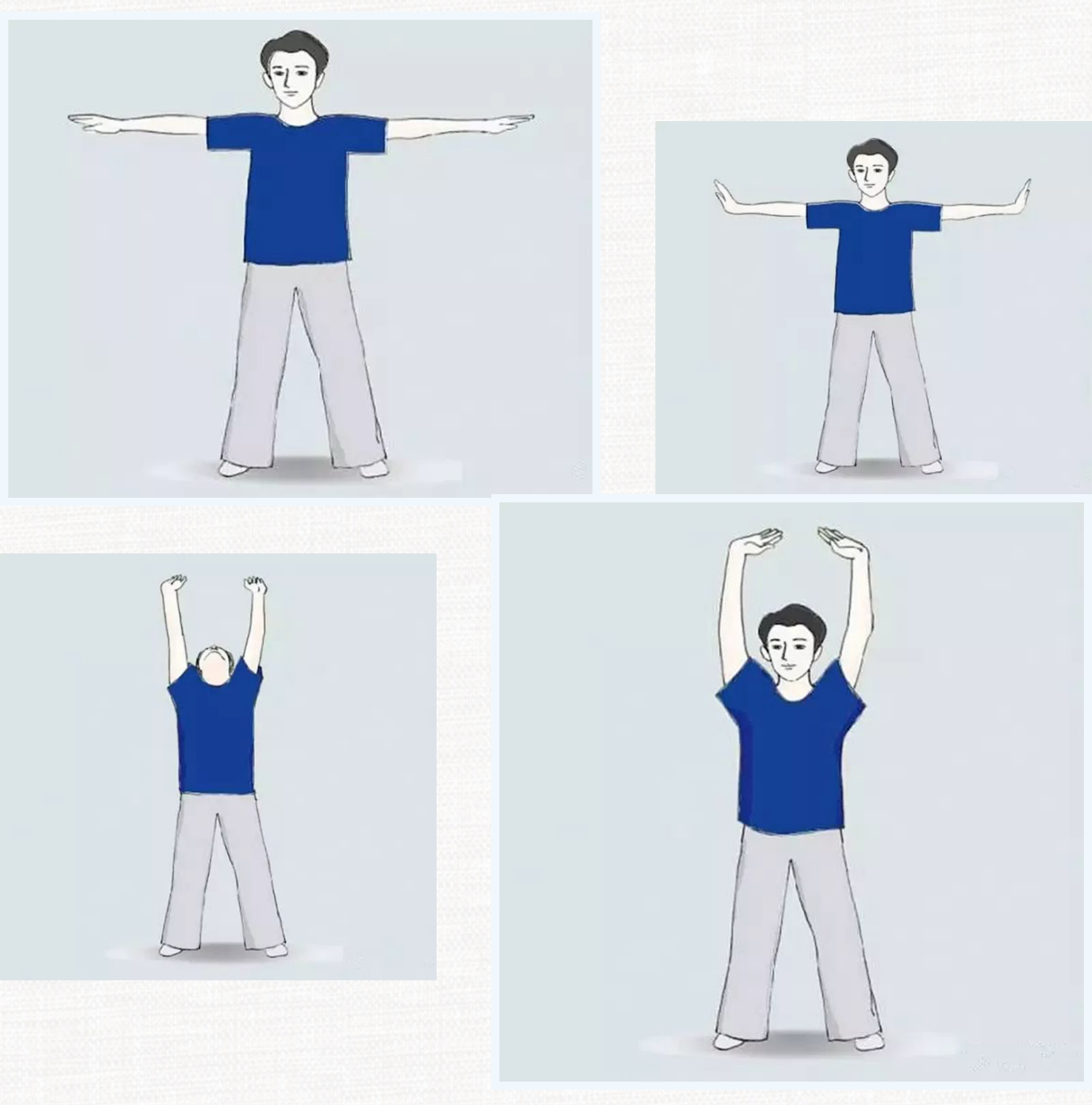

芒种时节不宜大动,不宜大汗。金劲松推荐了一套中医导引的“健身操”,名为“掌托天门”,可以养心理气,通畅气机。早起后,此套操法重复三五次,可神清气爽。

动作要领如下——

自然站立,双手交叉从胸前缓缓上举过头顶。双手自然分开,指尖相对。双目上视,意念透出,直至无穷远之浩渺青天,同时呼出杂气。

武汉植物园豆娘戏莲。宋丽萍 摄

武汉植物园蜻蜓。安娜 摄

武汉植物园黑水鸡。安娜 摄

马鞍山森林公园。郭秉文 摄

插秧。王冰 摄

文稿统筹|钟磬如

文案|记者钟磬如 谢东星 通讯员胡梦

信息收集|记者钟磬如 李昕宇 李文婕

统筹|陈昌 图片整理|胡蝶

设计|张莉 绘图|赵健

长江日报城市摄影队

校对| 余文婷

【编辑:郑晓晓】

一周热门

- {{index+1}}{{item.title}}

互动

互动

投诉建议

投诉建议 长江头条

长江头条 在线问答

在线问答 数字报

数字报

移动端

移动端

长江网移动端

长江网移动端 长江头条移动端

长江头条移动端