街头走一走,武汉读懂了

️京汉铁路大罢工,在武汉开始;

枪杆子里面出政权,在武汉提出;

万里长江第一桥,在武汉建成;

毛主席和杨开慧最幸福的家庭时光,留在武汉都府堤;

……

在武汉,高铁轮船迎来送往,英雄轮番登场。一些决定历史的关键时刻,一些大人物的温暖时光,都印刻在了武汉。

这个七月,让我们深入武汉街头,开启红色记忆,重温那些或热血或温情的历史瞬间。

01

百年前

武汉被称为“赤都”

赤的不仅是天气

还有流淌在血脉里的精气神

1923年 二七大罢工

1923年2月4日9点,汉口街头飘起芝麻香,路上行人熙熙攘攘,京汉铁路江岸火车站有大事件发生。

为了抗议帝国主义和北洋军阀,京汉铁路总工会江岸分会委员长林祥谦下达罢工令,震惊中外的京汉铁路工人大罢工由此开始。

3小时后,长达1200公里、连接中国南北的交通大动脉——京汉铁路全线瘫痪。

红色地标

武汉二七纪念馆 / 江岸区解放大道2499号

月台公园 / 江岸区沿江大道与扶轮路交口处

1927年 汉口人民收回英租界

如果回到1927年,你说自己是武汉人,人人都要给你一个大拇哥。

这一年1月5日,武汉人做了一件大事。

1月3日,英租界附近的江汉关大楼旁,数十名无辜群众被英国水兵刺伤,武汉人民又气又怒。

两天后,愤怒的30万武汉市民推倒铁丝网、沙包等障碍物,冲进英租界。随后,武汉国民政府接管并收回了汉口英租界。

这是中国人民第一次依靠自己的力量收回外国租界,一洗鸦片战争以来中国政府割地赔款、屈膝投降的积辱。在武汉人民的影响和支援下,九江人民也收回了九江英租界。

红色地标

江汉关大楼 / 江汉区沿江大道129号

1938年 武汉“七七”献金运动

这是一次献金狂潮,身处现场的郭沫若形容,“要把武汉三镇掀翻了”。

1938年7月7日,为了支援抗战,周恩来为代表的共产党人在全国抗日救亡运动的中心武汉 发起献金运动。

武昌司门口、汉口中山路水塔旁、汉口世界影戏院门口等6座献金台同时隆重揭幕,人潮把现场围的水泄不通。(图/长江云)

不能上战场,那就捐钱救国。武汉人捐传家宝、血汗钱、捐大刀,把家里最宝贝的家当全都拿来。

两位断了腿的辛亥革命老兵坚持献出两元钱“用于购买子弹”,伤残难民拄着拐棍、爬着来捐,“亡国之后连命都保不住,要钱有什么用”。

短短5天内,筹资达100万元法币(当时国民政府在全国范围内发行的法定货币),参加人数有50万,是整个抗日战争期间规模、影响最大的一次。

红色地标

八路军武汉办事处旧址纪念馆 /江岸区长春街57号

第十四中学国民政府军事委员会政治部第三厅旧址 / 武昌区粮道街昙华林117号

献金台旧址:

司门口 / 武昌区司门口

江汉关大楼 / 江汉区沿江大道129号

汉口水塔 / 江汉区前进五路2附4号

六渡桥 / 江汉区六渡桥

汉口世界影戏院 / 现为江岸区中山大道五芳斋总店

东门码头 / 汉阳区晴川大道与拦江路交叉口的汉阳江滩内

1954年 抗击武汉特大洪水

1954年,长江流域遭遇特大洪水,武汉关水位达到29.73米(至今仍是最高水位),洪量相当于黄河、淮河、海河三大水系总洪量的10倍。

当年长江边的136公里堤防底子薄弱,最高仅29米,低处26米。武汉防汛总指挥部紧急成立,工人、农民、解放军、学生等近30万人参与前线抗洪,全国驰援武汉麻袋、草袋等物资。

经历了一百个日夜,洪水终于在10月3日退到警戒水位以下。

但对于考古学家,1954年却是奇迹之年。抗洪取土工程使得3500年前的盘龙城遗址重见天日,就地建造的盘龙城国家考古遗址公园,成为我国36个国家考古遗址公园之一,和大家熟知的秦兵马俑、圆明园、三星堆等著名景点属同一类。

44年后,武汉遭遇20世纪长江全流域性第二次特大洪水,抗洪之难,历史罕见,龙王庙闸口随时可能决堤。

长江大堤上,竖起了一块块木制生死牌,其中一块上,16名勇士手写签名宣誓,“誓与大堤共存亡”。

池莉在小说《水与火的缠绵》里记录这次洪水,“上班就是上堤。军民联合,组成了人墙……9月19日,洪水终于过去了。”

红色地标

防汛纪念碑 / 江岸区汉口江滩公园内

龙王庙公园 / 江汉区大兴路78号

02

值得写进武汉的记事本里的

也不只有伟大和牺牲

东湖里游泳

emo了爬蛇山长吁短叹

结婚迎新生

热血之余

大人物也是有血肉的普通人

在武汉,转角遇到爱

都府堤20号,是中国共产党创始人之一陈潭秋和夫人徐全直的新房。1925年的春天,迎着和煦的春风,两位有情人在武汉终成眷属。

两年后(1927年),斜对面的都府堤41号有了新住户,毛泽东的一家四口。彼时,毛泽东的夫人杨开慧已经怀孕。

4月4日,毛泽东的三儿子毛岸龙在武昌同仁医院(今武汉三医院)出生。而三天前的4月1日,江对岸,住在汉口城里刘少奇夫妻也迎来人生中第一个孩子,是个可爱的女儿。

此外,《黄河大合唱》的曲作者冼星海、开国将帅陈赓也在武汉收获了浪漫爱情。

冼星海与夫人钱韵玲(右一)在东湖边拍电影《最后一滴血》(图/网络)。

红色地标

陈潭秋烈士纪念馆 / 武昌区都府堤20号

毛泽东旧居纪念馆 / 武昌区都府堤41号

武汉刘少奇故居 / 江岸区尚德里1号

都府堤41号是革命大宿舍

毛泽东住都府堤41号时,经常有人来访,蔡和森、毛泽民、夏明翰等曾先后在这里住过。这座三进三天井的大宅子,俨然就是一个革命大宿舍。

一群人下雨天在天井旁吃饭,喝着茶聊着革命事业,妻子孩童环绕身旁,热闹温馨。

和毛泽东一家五口同住的还有保姆陈玉英。她是湖南人,听不懂武汉话,常常外出购物而找不到家。

当毛泽东听说了这件事,细心地为陈玉英想了一个办法,用一个小布条写上“武昌都府堤41号陈玉英”,从此,保姆外出后,凭着布条就可顺利回家。

红色地标

毛泽东旧居纪念馆 / 武昌区都府堤41号

燎原的星星不一般

年龄18~35岁、身体强健耐劳、笔试和面试都合格,才会被录取。

说的不是现在的公务员考试规则,是1927年创办的武昌中央农民运动讲习所的招生标准。毛泽东负责主持工作,来培养领导农民运动的干部。

1927年2月,农讲所进行招生考试,据当年学员刘征回忆:

“面试时,毛委员问:你家有多少田?

我答:我家没有地,是佃农。

毛委员听了很高兴,看了一下我的试卷和组织介绍信,亲笔在我的试卷上划了个“C”(共产党员的代号)。”

红色地标

武昌农民运动讲习所旧址纪念馆 / 武昌区红巷13号

事业不顺,毛泽东爬蛇山抒情

1927年4月27日,中共五大在武汉召开,34岁的毛泽东出席大会。

大会期间,毛泽东预备将印刷好的300份《湖南农民运动考察报告》在大会上分发,才发了20多份,就被勒令收回,他emo了。

迷茫中,毛泽东登上蛇山,写下了《菩萨蛮·黄鹤楼》。

“茫茫九派流中国,沉沉一线穿南北。烟雨莽苍苍,龟蛇锁大江。黄鹤知何去?剩有游人处。”

不过,这可是毛泽东,转头他又激昂了起来:

“把酒酹滔滔,心潮逐浪高。”

红色地标

蛇山 / 武昌区蛇山

中共五大会址纪念馆 / 武昌区都府堤20号

游泳乘船散步

他们是东湖的特殊居民

20世纪30年代,凌波门是武汉大学的教学游泳池。没有空调的夏天,师生都在这里游泳,当时住在珞珈山的郭沫若,也是其中一员。

不忙的周末,郭沫若还会和朋友在东湖游水划船,去岸边的餐馆吃鱼。

当时,周恩来和郭沫若是同住一座山的邻居,他常和夫人邓颖超在东湖边散步。

也正是因为这段美好的时光,1972年中日邦交正常化,日本前首相田中角荣将七十八株樱花树送给总理夫人邓颖超时,邓颖超将这批樱花转赠给了东湖,才有了现在的东湖樱园。

红色地标

凌波门 / 武昌区东湖南路

武汉大学郭沫若故居 / 武昌区珞珈山12栋

武汉大学周恩来故居 / 武昌区珞珈山19栋27号

毛泽东爱游泳

引领武汉人的渡江潮流

1956年,63岁的毛泽东在武汉第一次畅游长江,因为太过高兴,畅游了2小时3分钟才上岸。上岸后还意犹未尽:“给我一个馒头吃,我还可以游两个小时。”

兴致所致,接下来的三天里又游了两次,太快乐了,毛主席开始作诗,“万里长江横渡,极目楚天舒。”

1956-1966年,毛主席在武汉先后17次畅游长江,也引发了武汉人狂热的渡江风潮。时至今日,渡江节已举办了47届。

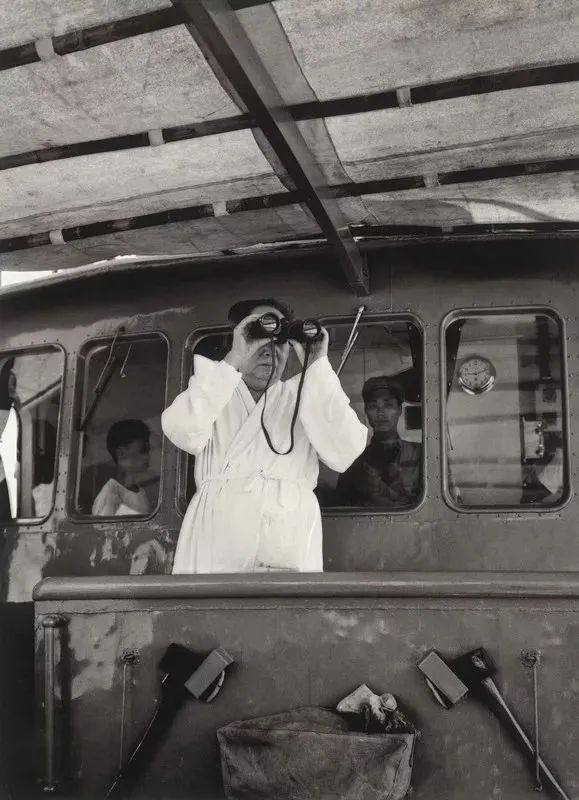

1966年7月16日,毛泽东乘坐“W506”交通艇观看武汉市第11届横渡长江游泳大军。(图/湖北省档案馆)

1966年7月16日,武汉市第11届渡江比赛上,毛泽东出现在现场,检阅参赛队伍,其中包括推着迫击炮渡江的炮兵方阵,现场的选手激动坏了。

检阅完后,73岁的毛泽东迫不及待参赛,在长江里游了1小时5分种,游程近15公里,完成最后一次畅游长江。

红色地标

横渡长江博物馆 / 江岸区汉口江滩内

03

九省通衢的地理位置

让武汉在中国近代史上

扮演过许多重要角色

智慧的星火频繁闪光

以武汉为起点

燎原中国,影响世界

是临时首都

也是建军策源地

1926年10月,北伐军攻克武汉。1927年,国民政府宣布,把武昌、汉口、汉阳三镇合为京兆区,定名“武汉”,作为中华民国临时首都。这也是历史上“武汉”第一次作为行政区名出现。

同年,中国共产党的中共中央机关正式迁驻武汉,武汉成为全国大革命中心。

南昌起义、秋收暴动、召开中央紧急会议等影响历史进程的重大决策,都是在武汉作出。参加三大起义的主力部队都在武汉完成组建、扩编,并从武汉集结出发。

红色地标

武汉中共中央机关旧址纪念馆 / 江岸区胜利街163号

开了一天的八七会议

让革命败转兴

八七会议上,毛泽东那句著名的论断“枪杆子里面出政权”,在热火朝天的八月武汉诞生。

薄薄蒲扇扇动的风,改变了中国共产党的命运。

在大革命失败、中国革命命悬一线的危亡之际,八七会议力挽狂澜,确定了土地革命和武装斗争的正确方针,实现了中国革命由大革命失败到土地革命战争兴起的历史性转变。

红色地标

八七会议会址纪念馆 / 江岸区鄱阳街139号

万里长江第一桥

改变中国南北交通

1957年,万里长江第一桥「武汉长江大桥」建成通车,全城欢腾,举国瞩目。

一桥飞架南北,天堑变通途。从此,京汉铁路和粤汉铁路无缝贯通,改称“京广线”,中国南北交通发生了根本性变化。

红色地标

武汉长江大桥

在东湖,看世界

新中国成立后,东湖宾馆是毛主席除北京中南海之外居住时间最长的地方。

在这里,毛主席运筹帷幄,处理国家大事。

探讨修建三峡大坝和南水北调工程的构想(它们是国内最伟大的工程之一,50多年后才成为现实);

指挥炮击金门和华沙谈判,挫败了美国“划海而治”分裂中国的意图;

接见了来自64个国家的94批外宾,包括朝鲜国家主席金日成、英国陆军元帅蒙哥马利等,扩大中国在国际上的影响力。

值得一提的是,金日成除了因面见毛泽东来了东湖4次,另有2次是路过武汉,出于对东湖的喜爱,下榻在了东湖宾馆。

1966年7月17日,毛泽东与亚非朋友在东湖宾馆,是毛主席在东湖宾馆接见外宾规模最大的一次。(图/湖北省档案馆)

红色地标

东湖宾馆 / 武昌区东湖路142号

以上,只是武汉红色记忆的小小切片。

你也能走进解放公园,纪念长眠在苍翠树林里的苏联空军烈士。清明节,有人会给他们带一瓶家乡的伏特加。

或者住进东湖宾馆,打卡伟人同款的南山乙所,听毛主席爱听的唱片《贵妃醉酒》(这张唱片仍在毛泽东旧居纪念馆里展出)。

或者踏上陈怀民路、张自忠路、郝梦龄路、刘家麒路,他们是四位为国牺牲的抗战英雄,城市以路为媒,将烈士永记在血脉里。

漫步武汉,你看,光辉的故事遍地。

参考文献:

[2] 黄伟.毛主席为何钟情湖北?偏爱东湖?.湖北日报.2020.9.9

[3] 周志兵.这些照片,再现毛泽东的湖北足迹.湖北日报.2019.12.26

[4] 特刊《经天纬地一百年·英雄城市党旗红》.长江日报.20216.28

[5] 党史里的湖北之最80|九八抗洪——铸就时代精神.长江云.2021.6.10

[6] 廖文婷.寻迹武汉.新华社.2021.8.6

[7] 武汉为什么占据百年党史多个“C 位”?.长江云.2021.4.7

[8] 肖晓玲.“狂潮,要把武汉三镇掀翻了”.武汉市第十四中学.2022.7.7

[9] 一套茶壶和茶盘, 见证陈潭秋在汉红色岁月.武汉革命博物馆.2021.3.10

(来源:武汉市文化和旅游局)

【编辑:汪宇瑾】

一周热门

- {{index+1}}{{item.title}}

互动

互动

投诉建议

投诉建议 长江头条

长江头条 在线问答

在线问答 数字报

数字报

移动端

移动端

长江网移动端

长江网移动端 长江头条移动端

长江头条移动端