长江日报大武汉客户端11月10日讯11月9日,在武汉“长江文明馆(武汉自然博物馆)”正式启动的《自然赋能未来》科学艺术展上的一些“来自未来”的展品,比如生物基材料细菌纤维素制成的未来服装、由废弃海藻3D打印而成的未来家具……通过这些展品,我们能看到自然界是如何以它的多样性和创造力影响着人类和地球的未来。

《自然赋能未来》科学艺术展是WWF世界自然基金会与生态环境部宣传教育中心联合发起的“气候行动周”系列活动之一。策展人蔡潇介绍,展览聚焦“可再生能源”议题,以“迎接绿电时代,应对全球气候危机”为主题,通过40多组作品,用艺术的方式传递科学,以引起人们的关注和思考。

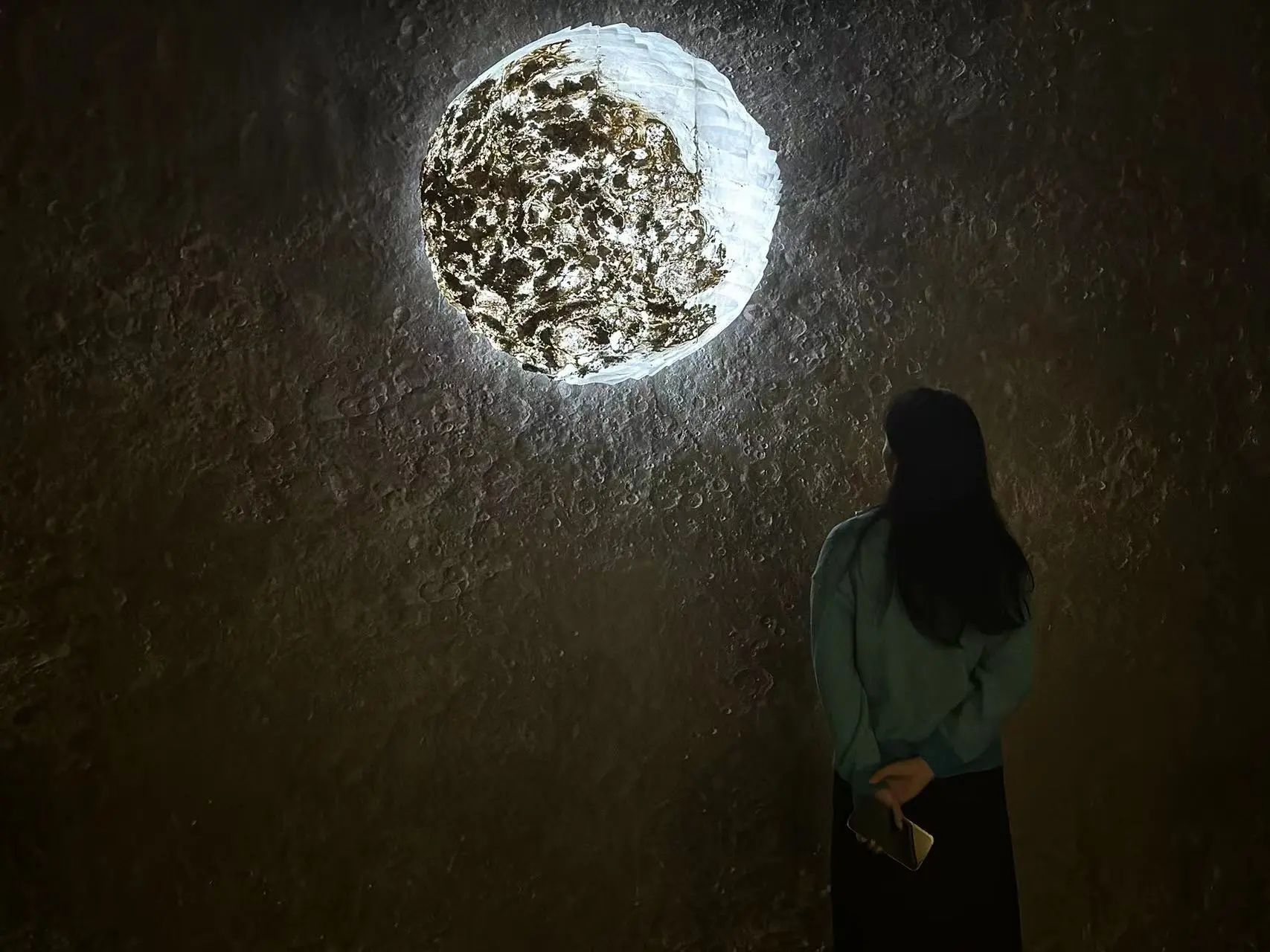

生长着菌丝体的“月球”。

进入展厅,映入眼帘的首个展品是一个大大的生长着负碳材料菌丝体的3D打印球体。负碳材料菌丝体实际上就是某种蘑菇的根系,3D打印的球体由生物塑料制作而成,菌丝在其表面生长,构成了一个“生态共生体”。据介绍,负碳材料菌丝体可以吸收自身体重两倍的碳,随着它们的不断生长,几十年后菌丝体就可以完全分解掉这些塑料。

展厅中内有一座紫色的可变色“冰山”,观众用手触碰热敏材料制作的“冰山”,山体立刻现出一个粉红色的掌印,可以让观众直观感受到个人行为对气候环境的影响。

触之色变的“冰山”。

展览中最吸人眼球的展品是由细菌纤维素制成的未来服装,在玻璃柜中展示了一件金色的翻领小马甲和彩色的迷你短裙,时尚感十足。它们是以厨余的果蔬废料作为营养,培养以木醋杆菌为代表的细菌生长出的有机纤维面料制作的,是一种穿着舒适而且可降解的低碳环保材料。

由细菌“织”出的未来服装。

另一件吸睛的展品是由废弃海藻3D打印而成的茶几,这一款材质透明、像珊瑚丛一样卷曲层叠、艺术感十足的茶几,竟然是由藻类打粉生产出藻基塑料丝材与颗粒,再以3D打印技术制成的,其强度是有机玻璃的几倍。

《自然赋能未来》科学艺术展计划在北京、武汉、成都三个城市巡回展出,第一站设在北京国家自然博物馆,第二站在武汉长江文明馆将展出到2023年12月2日,每周除周一外展出6天,每天会有2—3场公益讲解,分别是10:30、14:00,周末特别增加15:30一场。

策展人蔡潇说,这些展品反映了人类关于未来美好生活的“畅想”,这些畅想并不是空想。美国宇航局正在探索菌丝体培育结构的技术,以期在月球、火星和更远的地方“种植”生命栖息地,使其成为我们未来的家园。细菌纤维素服装、海藻3D打印家具都已在实验室里被制造出来。

《自然赋能未来》的展板上写着这样一句话:“发展带来的问题需要用发展的方式去解决。化石能源是造成全球变暖的主要原因之一,而清洁可再生能源给人类提供了一个改变的机会。如今,人类正跨入可再生能源时代,这会是比以往更加美好的时代。

(文|长江日报记者佘晖 通讯员卜昭俊 熊莺 图|主办方提供)

【编辑:邓腊秀】