长江网讯(记者李沁雪 通讯员郭明慧 周雨彤

付子玉) “老师,对不起,我不想要学校下发的寒衣……”近日,江城武汉寒风凛冽,初雪也悄然而至,武汉理工大学如期开展2023年“寒衣补助计划”,而外国语学院的大一新生小欣(化名)却不想接受学校的寒衣补助。

武汉理工大学2023年“寒衣补助计划”活动现场。通讯员供图

这到底是怎么一回事呢?与小欣沟通后得知,原来她是不想让别人知道自己的贫困和孤独,宁愿自己过得艰苦些,也不愿轻易求助。记者进一步了解到,在大学校园里还有许多的“小欣”都有着类似的担忧,她们大多品学兼优,但却担心被人贴上“家庭困难”的标签,害怕旁人怜悯和异样的眼光,于是选择将自己“包裹”起来,拒绝外界的帮助。

那如何让这部分学生走出自己的小世界?武汉理工大学外语学院的老师们经过深思熟虑,以辅导员为主线,串联起学生家长、学院领导、专业课老师、心理健康教育中心老师等多方力量,打出了一套组合拳。首先,辅导员与小欣母亲取得了联系,了解她的家庭成长背景;其次,通过与心理健康教育中心老师对接,面向小欣进行一对一的心理疏导;然后,与专业课老师进一步沟通,为她制订了有针对性的学习帮扶计划;同时,还发动班级同学积极帮助小欣,拉近彼此距离,加深同学情谊……一段时间后,小欣慢慢打开了心扉,不仅愿意接受学校暖心赠送的寒衣,而且还主动申请担任志愿者协助分发寒衣。

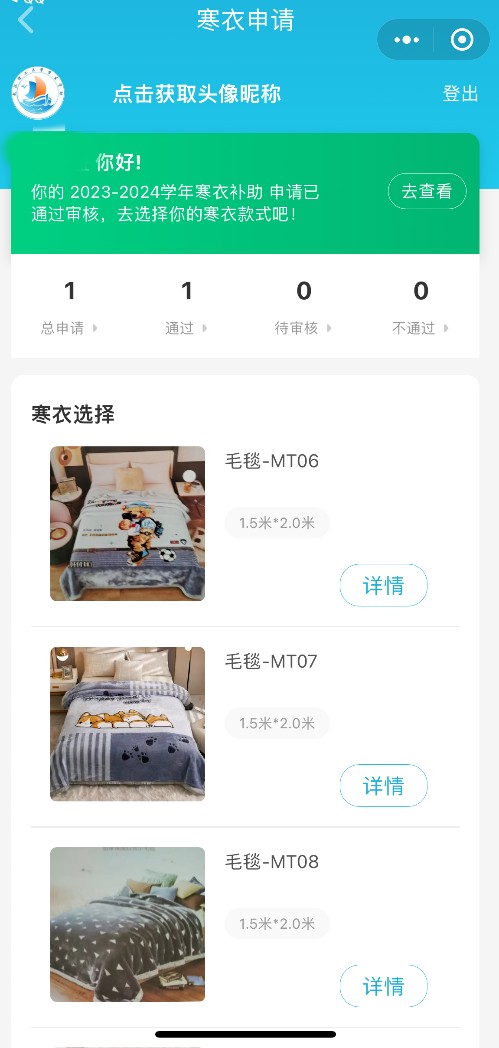

据悉,武汉理工大学“寒衣补助计划”至今已有二十年的历史。为了让补助工作更加精准和隐形,学校在今年搭建起数字化平台开展预选款,让“寒衣补助”专项行动兼具“线上选款、线下领取”的互动特色。学生们可以在线上了解相关款式、颜色和尺码,从冲锋衣、羽绒服到毛毯、被子,款式多样、颜色丰富、尺码齐全。

武汉理工大学搭建起“线上选款、线下领取”数字化平台。通讯员供图

学生们可线上选择寒衣的款式与尺码。通讯员供图

近年来,随着社会的变化和发展,大学生群体的心理特征变化明显。从最开始的“努力让每个孩子享有受教育的机会”,到“不让一个学生因家庭经济困难而失学”,再到当下“让每个孩子都有人生出彩的机会”,资助工作已经进入新阶段。要想实现从“助困”向“育人”的转变,也需要高校老师想办法、出新招,点亮受助学生内心。

“我们始终坚持解决思想问题与解决实际问题相结合的工作思路。在发展型资助理念的指导下,在帮助家庭经济困难学生解决经济压力的同时,培育其积极心理,激发同学们内在的思想动力和心理潜能,实现自我教育、自我管理、自我服务,助力学生把握人生出彩的机会。”武汉理工大学外国语学院相关负责人说。

编辑:谢源

值班主任:张祥

值班总编辑:王刚