南海网记者 贺立樊

正月十五,华灯初上。夜色之中,鼓声响起,60位男子一齐发力,举着60米长的青龙,从万宁市西门社区的婆祖庙出发了。王凯是领队,也是这条青龙的制作者。然而,如果不是为了确定需要多少人参与舞龙,王凯实在不敢去量这条青龙的长度。有人问过他,这条青龙有多少片鳞片?王凯不知道。即使每一片鳞片,都是王凯一笔一画,上了9遍颜色,才画出来的。还有人问他,龙头有多少斤?王凯也不知道。对方笑道:“抬去称一下嘛。”王凯却突然生气了:“这是‘龙’,不是猪!”在他心中,关于这条青龙的数据,几乎等同于天机,“不可泄漏。”这是西门人对龙的尊重。

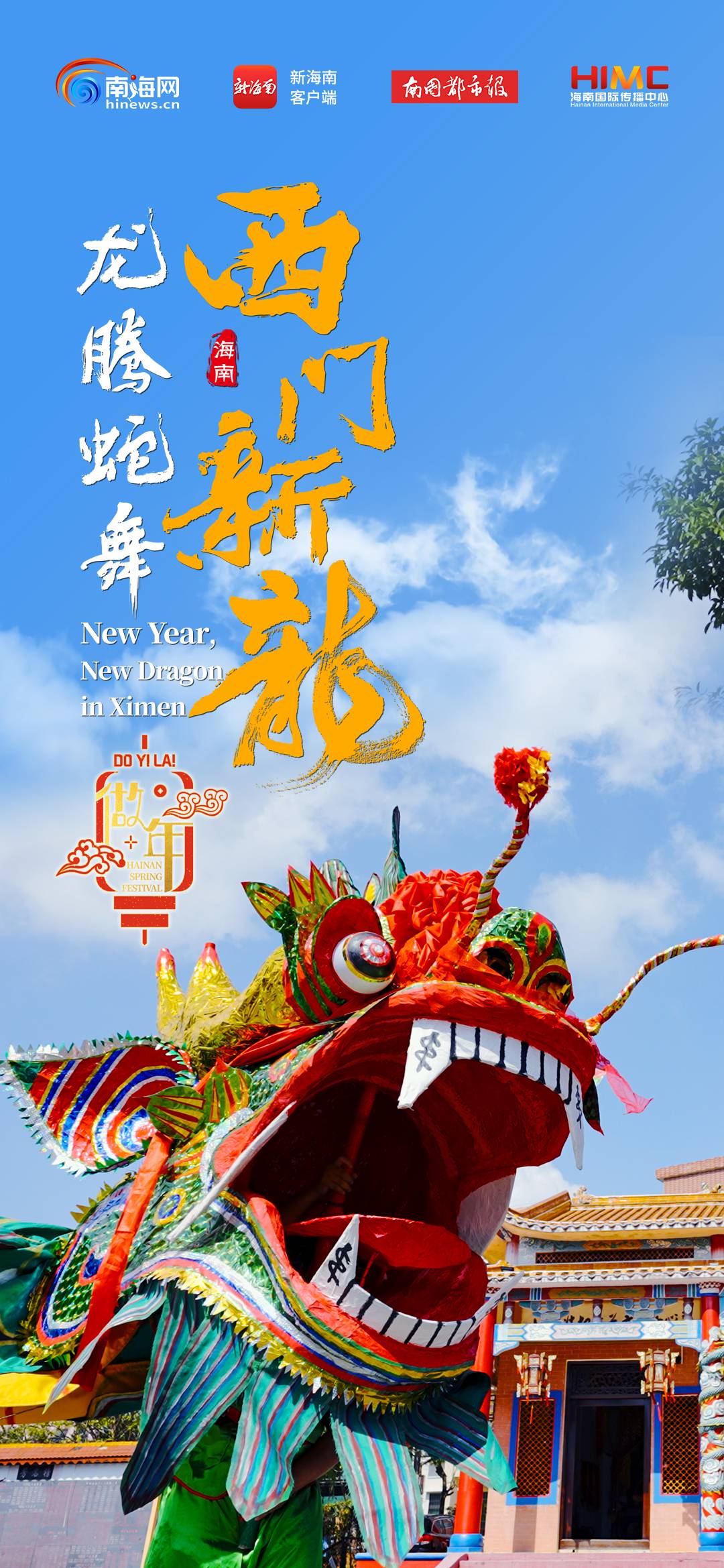

万宁西门舞龙现场。记者 吴兴财 摄

年复一年,舞动青龙,是西门社区最为重要的春节习俗。传了多少代,王凯说不清楚,他听过的传说,他爷爷小时候也听过。相传,很多年以前,万宁大旱,井枯河干,百姓无水可用。民生凋敝之际,突然飞来两条巨龙,一青一红,为当地降下甘霖。从此,两条巨龙成了万宁人的精神图腾。

万宁西门舞龙现场。记者 吴兴财 摄

每逢春节,双龙相会,红龙来自万城镇宾王村,青龙则来自万城镇西门社区。此时,西门青龙穿越万宁老街。龙眼有神,公鸡的鲜血为它点睛;龙身翻腾,上等的竹条塑它刚劲。周边行人仿佛受到号召,不自觉跟着舞龙队伍前进。这一幕,王凯见过很多次,这条青龙沉默不语,却能让人心潮澎湃,只为跟着它走上一段。只不过,为了这一幕,王凯花了大半年的时间。

万宁西门舞龙现场。记者 吴兴财 摄

2024年5月28日,万宁西门舞龙习俗被列入万宁市非物质文化遗产。王凯下定决心,要做一条全新的青龙。“往年只是对旧龙进行翻新,年年翻新,翻出了一些困惑。”龙眼为什么不装眼皮?龙舌为什么不能移动?诸多困惑盘绕在王凯的脑子里,让他有了新的设计。当年6月,王凯着手制作舞龙。没想到,画龙布时,一大块黑色油漆不慎染在龙尾部位,擦不掉、画不开,就像一块伤疤,堵在王凯心上。“没时间重画,也没有多余的物料,心里很惶恐,觉得对龙不敬。”长辈曾经告诉过王凯,要像龙一样勇敢、善良,去做该做的事。龙是他的信仰,他对舞龙的喜爱,几乎贯穿43岁的人生。两三岁时,王凯跟着父母回外婆家,路上遇见西门舞龙,他蹲在路旁,看得入迷,拉都拉不走。上了小学,每逢舞龙,王凯总会组织一帮小伙伴,把板凳举过头顶,跟在西门青龙的旁边,扮一条“板凳龙”。

万宁西门舞龙现场。记者 吴兴财 摄

11岁时,王凯把哥哥制作的小龙头藏起来,躲在被窝里研究。两年后的春节,他终于做出一条十几米长的“小青龙”,叫上小伙伴们,挨家挨户舞龙,讨些小利是。2018年春节前夕,前辈们把这条青龙交给他,一齐握在手中的,还有制作舞龙的责任。“中国人是龙的传人,我们是西门的子弟,舞龙是我们的荣耀。”因此,制作新龙,成了整个西门社区的事。王凯在社区群里召集人手,报名的接龙越来越长,一下凑齐了60多位乡亲。有人出钱,有人出力。龙眼粘上睫毛,装上眼皮,变得更加立体。龙舌加装弹簧,随着龙头舞动,甚至能够实现“口含龙珠”。那段日子,王凯的脑海里总有一条青龙在飞翔。它的头身比例、五官面容,变得越来越清晰。事实上,王凯并不是专业的工艺师,他的职业只是银行保安。白天,人来人往的大厅里,几乎没人注意到他;晚上,夜深人静的岗亭里,他努力睁大眼睛,守着自己的方向。这条青龙,就是他的梦想。“我的人生很平凡,但是西门青龙不平凡。”

万宁西门舞龙现场。记者 吴兴财 摄

夜晚上班,白天制“龙”,每天仅剩的一点休息时间,王凯腰酸背痛,躺在床上辗转反侧,脑海里仍是这条青龙。龙布画好了,王凯的手指也被染得五光十色;龙身搭好了,王凯的手上处处是伤疤。2025年1月16日,各个部位都已完工,头尾相接,裁掉多余的布料,王凯突然松了一口气——那块染在龙尾的黑色油漆,正好处在被裁掉的位置。

万宁西门舞龙现场。记者 吴兴财 摄

灯光映衬,青色的龙身十分耀眼,舞龙的队伍越来越庞大。82岁的吴启真,曾经是西门青龙的中段,这是最难舞的位置。“龙头和龙尾要从龙身中段下方穿过,这叫‘青龙翻身’。舞中段的人,必须身强力壮,才能完成整个翻身动作。”技巧早已传给年轻人,这条青龙仍在吴启真的心中。确切地说,这条青龙始终在无数代西门子弟的心中,促使人们像它一样勇敢、善良,去做该做的事。

缓缓地,人群簇拥着它,向着前路而去。走过老街,穿越城区,每个人都朝着同一个方向,传说里降下的甘霖,如今依然滋养人们的心。

值班编辑 吕晶