85后大别山牛倌胡宝林:逐梦路上正青春

湖北日报通讯员 蔡杰

“哞……哞……”一声声闷憨的牛叫打破了英山县草盘地镇龙家坊村清晨的寂静。踏着晨曦,在海拔800多米的群山环抱中,胡宝林开始了一天的忙碌,加工饲草料、清扫圈舍、养殖区消毒防疫……

胡宝林是英山县草盘地镇龙家坊村2组的一位农民,也是大别山土黄牛的养殖大户。

2002年高中毕业,便去浙江省玉环市打工,住桥洞、睡马路、喝自来水、啃馒头充饥……一家台资线带厂的工作,胡宝林异常珍惜,别人上班时他在思考提高工作效率,别人下班了他在无偿加班,终得老板认可,从小组长、科长、车间主任一直干到主管,年薪数十万元。

“但打工始终是打工,常年漂泊在外,总觉得日子没盼头。”谈及返乡创业的初衷,胡宝林表示。

2008年8月,24岁的胡宝林辞职返乡,联合父母共同投资15多万元,开始打造自己的“养牛梦工厂”。

当年10月,胡宝林试着养12头黄牛。为保证牛肉质量,坚持不用添加剂喂牛,在海拔800多米的大山上放养,让牛喝山泉水,吃大别山的天然草料。

创业之初,每天天不亮胡宝林就跑到河边割牛草,双手磨出血泡、长满老茧,双臂。长时间暴晒,颈部皮肤大面积脱落,今年才37岁的他,满身“伤痕累累”。

“养殖基地起初没通水电,只能在附近的渠道截留雨水养牛,连接汽车的蓄电池用于场地照明。”胡宝林说,那时为了填满养殖场塌陷的土坑,自己和家人扛着数十袋水泥连夜施工,累得腰腿酸软。而一到深夜,养殖场周边的虫兽叫声此起彼伏,令独自守在工棚内的胡宝林不敢入睡,只能坚持睁眼到天亮。

最惊险一次是2019年5月份,阴雨不断,一天天刚麻麻亮,胡宝林发现家门前的小河涨水了,水位1米多高,他换防水的衣服再过河,正换衣服,听到母亲大叫,原来父亲害怕牛圈进水,急着过河,不料没走几步,就被湍急的河水冲走了,幸好在河下游二三十米处有几棵柳树挡住了,这才让父亲化险为夷。

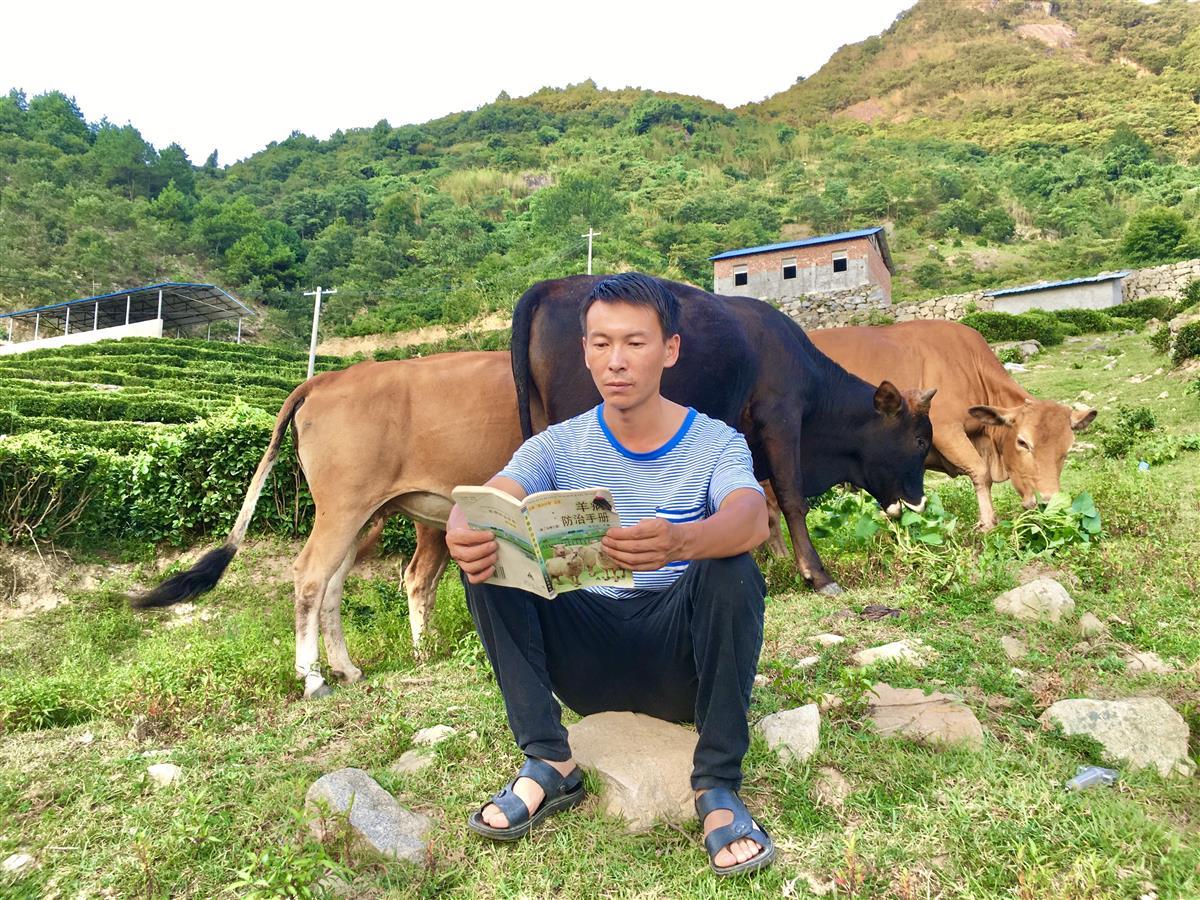

“许多生意伙伴、亲朋好友看我如此辛苦,劝我放弃,回城市生活。”可胡宝林听不进,“我不服输,既然回来,就要把这份事业做下去。”他买《现代养牛实用技术》《养牛与牛病防治》《农作物秸秆饲料加工与应用》等书籍学习充电,从“门外汉”逐渐变成行家里手。他充分利用当地种植优势,广收玉米秸秆、红薯藤、稻草粉碎后配制成干料,搭配购买的营养料,配合青草分餐喂食。

在胡宝林的养殖基地,就业的多是来自全县各地的家庭困难户。“在这养牛,每月能挣2500元工资,比过去在家乡种植瓜菜一年的收入还多。” 在养殖基地务工的草盘地镇龙家坊村村民万树明说,等还完家中欠款,自己也想尝试着搭棚养牛,改善生活。

胡宝林说,目前,养殖基地已吸纳34户脱贫户,定期给他们发放分红,加强技术指导,但这还远远不够,“接下来,我们将从安徽省霍山县石斛基地引入铁皮石斛,以进一步拓宽产业链,为当地百姓提供更多就业岗位,帮助他们增收脱贫。”

一份耕耘,一分收获。如今,胡宝林已养起100余头黄牛,通过精细管理和打造“生态牌”,牛肉价格好、效益高,年纯收入20多万元。如今他买了车、建了房,改善了家里的生活,也取得了乡亲们的信任和尊重。

但他致富不忘乡邻,积极投身公益事业,近三年向各项公益活动捐款上万元,无偿并投入机械帮村里开展人居环境整治和美丽乡村建设等工作。胡宝林还积极向党组织靠拢,光荣加入了中国共产党。

“以后还要扩大规模,把养牛场建设得更规范,建设‘共享牧场’,打造一个涵盖休闲度假、餐饮美食、绿色农业、共享共赢的循环经济体,让城里人来体验‘田园牧歌’。”胡宝林说,要把养牛当成了一个事业,而非只是谋生的手段。在他眼里,除了有绿水青山,农村更有一片广阔的发展前景。

一周热门

- {{index+1}}{{item.title}}

互动

互动

投诉建议

投诉建议 长江头条

长江头条 在线问答

在线问答 数字报

数字报

移动端

移动端

长江网移动端

长江网移动端 长江头条移动端

长江头条移动端