我市推进重点农业产业链建设 以产业振兴引领乡村振兴

国际领先的全自动黑茶生产线。

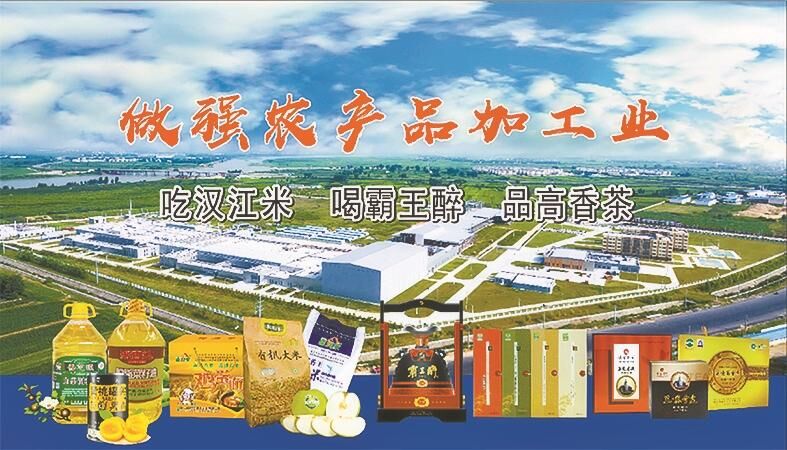

襄阳农产品加工业。

年产20万吨的精米生产车间一角。

粮食产量占全省近五分之一,猪、牛、羊等生产水平均居全省前列。

十大重点农业产业链建设加快推进,农业产业化加快成势见效,农产品加工产值居全省第二。

“两基”补短板强弱项扎实推进,美丽乡村建设做法受到农业农村部和省委、省政府肯定。

“三农”压舱石作用明显,乡村振兴蹄疾步稳。

近年来,我市认真贯彻落实省委、省政府决策部署,锚定建设现代农业强市目标,以补链强链延链为重点,以培育壮大农业产业化龙头企业为抓手,强力推进重点农业产业链建设,全力提高农业产业化发展水平,以产业振兴引领乡村振兴,聚力抬高全域高质量发展底板,为奋力谱写以襄阳都市圈高质量发展为首要任务的中国式现代化襄阳篇章贡献力量。

凝聚共识 汇聚合力 农业产业化工作取得新成效

在全市经济社会发展大局中支撑明显。农产品加工作为全市十大重点农业产业链建设的重点,2021年实现产值1634.24亿元,同比增长21.39%,在全市七大主导产业中居第二位,贡献了全市工业总产值近1/4;今年1月至10月,农产品加工业产值1447.81亿元,同比增长15%。市级以上龙头企业吸纳就地就近从业人员7.5万人,带动农户66万户,带动增收70亿元,在保供给、保民生、稳就业等方面支撑作用明显,发挥了“三农”压舱石作用。

在夯实农业高质量发展基础上作用明显。十大重点农业产业链围绕规模化、标准化、集群化的要求,建设了一批高标准产业基地。截至目前,全市粮食面积1188万亩、油料面积183.4万亩、蔬菜面积133.2万亩、茶叶面积46万亩、林果面积95万亩、生猪年出栏规模590万头、禽出笼约7000万羽等。“一村一品”深入推进,已培育流水西瓜、店垭茶叶、马桥中药材、石花花卉、新市皇桃、刘猴葛根、卧龙山药、欧庙麦冬、龙王虾稻等十多个特色产业强镇,创建国家农业产业强镇达到6个,全国“一村一品”示范村镇达到14个;培育了粮食、生猪、茶叶、油料、食用菌、家禽、牛肉面、休闲食品8个产值过30亿元的农业特色产业集群;有效有机认证证书达到210个,认证面积达32万亩,为农业高质量发展奠定坚实基础。

在产业链延链补链强链上效果明显。围绕稳存量、扩增量、提质量,坚持内部培育和外部引进,着力培育壮大市场主体。国家级龙头企业达到7家,2022年新进省级龙头企业31家,总数达到144家;加工产值过亿元规上农产品加工企业319家,其中过100亿元1家(襄大农牧),过30亿元3家(康福达、丰庆源、香园食品),过10亿元24家。龙头企业已成为引领乡村产业发展的主力军。2021年全市农业产业化招商引资项目签约企业241个,合计投资额458亿元(包含纺织产业链项目34个,合计投资额71亿元),同比分别增长23%、10.3%。今年1月至11月,农业产业链签约项目363个,合同总投资额964亿元;落地项目共272个,合同总投资额477.44亿元;开工、建设中项目169个,合同总投资额364.42亿元;投产项目共有103个,合同总投资额113亿元。

在全省农业产业化工作中争位明显。围绕做示范、立标杆、树榜样的奋斗目标,襄阳农业产业化各项工作走在全省前列。我市在2021年度全省乡村振兴实绩考核中名列前茅,其中农业产业发展分值占比最大。市委、市政府主要领导分别在全省农业产业化工作推进会和省委农村工作会议上作交流发言;全省农业产业化暨重点建设项目培训班在襄阳成功举办;襄阳金融服务农业产业链建设被省领导肯定,并签批作为经验全省推广;襄阳市、枣阳市荣获“2021年度全省农业产业化招商引资先进单位”称号;枣阳市、正大食品(襄阳)在全省农业产业化工作现场会上作交流发言等,充分彰显了省域副中心城市的地位和农业大市的担当。

系统谋划 高位推进 农业产业链建设蹚出新路子

坚持三个谋划,做到高起点定位。一是突出特色谋划。立足资源禀赋,做好特色文章,坚持市场导向,层层号脉、多方共商,确定了粮食、生猪、特色淡水产品、蔬菜、家禽及蛋制品、茶叶、现代种业、菜籽油、林果、道地药材等十大重点农业产业链,制定了符合市域实际的产业链建设实施方案。二是对标先进谋划。组建多个专班分赴江浙沪豫鲁等地,借鉴经验、拓展思路,有针对性地提出了促进襄阳市农业产业化发展的意见建议,确立了“以龙头企业培育为抓手、推动重点产业集群建设、全力以赴补链延链强链”的发展思路,出台了襄阳培育壮大农业产业化龙头企业的实施意见。三是聚焦目标谋划。围绕全省农业产业化发展目标,立足加快建设襄阳都市圈和汉江流域中心城市的目标定位,坚决扛起农业大市的责任担当,坚持百花齐放与重点突破相统一,选定最有优势、发展潜力最大的粮食、生猪、家禽、茶叶等特色产业为主攻方向,做大做强重点农业产业链,加快构建较为完备的乡村产业体系。

实施五大工程,确保高效率推进。一是强主体,实施新型农业经营主体壮大工程。先后出台支持农产品品牌建设、农业企业用地、农业招商引资等政策,支持龙头企业改造技术、提升品质、打造品牌、推进标准化生产,引导龙头企业走出去发展,千方百计培育领军企业,鼓励企业做大做强。二是强基础,实施“一村一品”推进工程。突出规模化、标准化和产业化,集中连片、规模发展,为龙头企业发展提供充足原料供应和坚实基地基础。通过政府规划、农民自愿、市场运作等方式,培育一批“产品特而优、业态融而新、布局聚而合”的“一村一品”示范村镇,形成一村带数村、多村连成片的发展格局。全市共发展“一村一品”专业村358个、专业乡镇41个,主导产业覆盖面积328.4万亩。三是强动能,实施科技支撑工程。加强与中国农业科学院、华中农业大学、湖北省农业科学院等单位合作,一条产业链一个专业团队指导。深入开展“院士专家企业行”“院士专家服务农业高质量发展”等活动,围绕农产品精深加工、关键技术研发等开展攻关,提升产品科技含量,提高龙头企业竞争力。鼓励农业科研技术推广机构与龙头企业深度合作,探索推广“专家+技术指导员+科技示范户+农户”新模式。大力培养新型职业农民和农村实用人才。四是强名片,实施中国有机谷建设工程。奋力打造“中国有机谷”品牌,唱响“生态襄阳、有机厨房”。突出有机产品、绿色食品、地标产品、品牌产品,抓好生态建设、产业建设、标准建设、三产融合、“互联网+”等重点环节。线下建设“中国有机谷”交易中心,线上建设“中国有机谷”电子商城,加快打造辐射“襄十随神”城市群、汉江流域乃至全省、全国的区域特色优质农产品交易中心。以“中国有机谷”建设引领重点农业产业链提质增效、转型升级,促进农业产业高质量发展。五是强特色,实施品牌培育提升工程。以品牌统领农业全产业链建设。采取公用品牌+企业品牌、市级品牌+县级品牌“双品牌”模式,聚焦基地建设、龙头培育、标准建设、协会建设、宣传推介,打造“襄”字号农产品品牌。唱响擦亮中国有机谷、襄阳高香茶、襄阳牛肉面、襄阳大米、襄江清水虾五大市级区域公用品牌和若干县级主导品牌,构建“一业一品”发展格局。全市共有“三品一标”产品371个,“襄阳高香茶”等进入全国农业区域公共品牌300强。

建立三种机制,实现高标准保障。一是建立高规格的推进机制。建立农业产业化工作联席会议制度,市委、市政府主要领导担任召集人,十名市领导分别领衔十条重点产业链;创新建立“八个一”工作机制,即“一条产业链一名市领导领衔、一个方案引领、一个年度计划、一套支持措施、一个牵头单位负责、一个工作专班推进、一个专业团队指导、一套协调机制(每半年召开一次联席会议)”,组建起产业链工作专班和39位由国家、省、市各级行业专家构成的技术服务团队。县(市、区)党政“一把手”负总责,分别组建工作推进专班,持续用力,以钉钉子的精神全力推进产业链建设。二是建立高标准的保障机制。在财政支持方面,在市级每年1.1亿元的农业产业发展资金基础上,市财政每年安排5000万元重点产业链专项资金,支持重点产业链建设;每年统筹5000万元,对经营主体贷款进行贴息。在政策支持方面,落实土地出让收入优先支持乡村振兴有关要求,市县财政每年计提的土地出让收入用于农业农村的增量资金中,支持龙头企业发展的比例不低于50%。在要素支持方面,落实国家、省、市支持龙头企业、农产品加工企业的招商引资、税收、金融、用地、用电等优惠政策,充分激活农业农村领域创富活水。三是建立高频次的督办机制。将农业重点产业链建设和龙头企业培育壮大纳入重要议事日程和乡村振兴考核体系,作为市管党政领导班子和领导干部综合考核评价内容,制定了襄阳市农业产业化项目观摩交流考评方案和十大重点农业产业链考核方案。每年召开农业产业化工作联席会议和推进会,开展农业产业化项目观摩交流,营造比学赶超、竞相发展的强大气场。

聚焦短板 精准发力 奋力谱写农业产业化发展新篇 章

针对当前还存在精深加工不足、工作推进不平衡、产业链招商力度不够大等,下一步,将以补链延链强链为主攻方向,围绕十大重点农业产业链,培育壮大龙头企业,强化农产品品牌建设,加快推动襄阳农业产业化尽快成势见效。

在夯实基础上下功夫。围绕十大重点农业产业,加快推进规模化、标准化产业基地建设,持续在基地、设施、服务体系上加力,做大产业规模,夯实产业基础,提升产业质量,筑牢农产品加工业底盘。

在培育龙头上下功夫。按照“一企一策”和“一事一议”办法,协调解决发展中的问题,鼓励和帮助企业做大做强。重点培育一批综合收入过1亿元、10亿元、50亿元、100亿元的龙头企业和产值过100亿元的农产品加工物流园区,集成政策、集聚要素、集中服务、集合企业,建设襄州、枣阳、老河口、宜城等一批有原料基地、有企业带动、有科技引领、有服务配套的省级及以上农产品加工园、现代农业产业园。培育一批龙头企业和农业产业化联合体,引育一批头部企业,鼓励更多农产品加工企业进入规上企业行列。

在精深加工上下功夫。依托大中专院校等专业机构,加大粮油、果品、蔬菜、茶叶、菌类、中药材、畜产品和水产品等营养功能成分提取开发力度,鼓励企业积极研发、推广营养均衡、养生保健、食药同源的加工食品和质优价廉、物美实用的非食用加工产品,提升农产品附加值和科技含量,拓展农产品加工业价值链。

在品牌培育上下功夫。按照“有标采标、无标创标、全程贯标”的要求,鼓励龙头企业、其他农业经营主体创建特色品牌,鼓励运用商标和地理标志产品保护制度壮大品牌,提升“襄”字号农产品品牌的知名度、美誉度和市场占有率。鼓励引进国际、国内知名品牌,以品牌建设引领产业升级。集中唱响擦亮五大市级区域公用品牌和若干县级品牌、企业品牌,努力构建“一业一品”发展格局。

在落实保障上下功夫。持续优化完善“八个一”的工作推进机制,推进农产品加工业财税、金融、用地、用电、招商引资、粮食烘干和农产品冷链物流奖补等政策的落地和落实,用好每年1亿元重点产业链专项资金,重点支持农产品加工、技术改造、龙头培育等。引导加工企业工艺技术“鸟枪换炮”、生产流程“机器换人”、营销渠道“电商换市”,推动加工企业由小变大、加工程度由初变深、加工产品由粗变精。严格落实土地出让收入优先支持乡村振兴有关要求,推动农产品加工业健康发展。

一周热门

- {{index+1}}{{item.title}}

互动

互动

投诉建议

投诉建议 长江头条

长江头条 在线问答

在线问答 数字报

数字报

移动端

移动端

长江网移动端

长江网移动端 长江头条移动端

长江头条移动端