武汉专家破解夜盲症之谜

(长江日报记者刘睿彻 通讯员杜巍巍)在光线充足的地方视力正常,在黑暗或昏暗环境中却几乎看不见。这种被称为先天性夜盲症的疾病,其发病机制一直困扰着国际眼科学界。近日,武汉大学人民医院眼科中心副教授沈吟在最新一期《美国科学院院报》上发表论文,阐明了该病的发病机制。

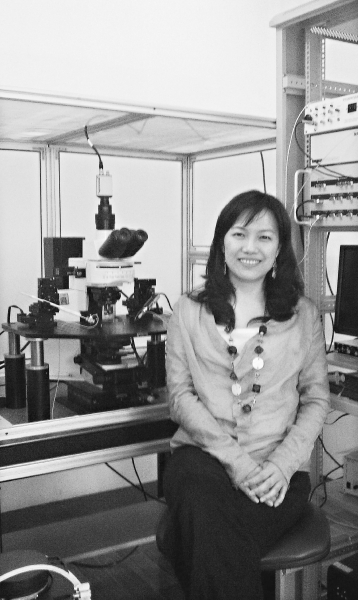

昨日,沈吟在实验室接受采访。刘睿彻 摄

据了解,这是中国眼科学学者首次在著名综合性国际刊物上发表原创性论文。这篇名为《G蛋白通过Gβγ双聚体关闭视网膜的TRPM1通道》的论文,由沈吟与美国爱因斯坦医学院合作完成。沈吟为论文第一作者和通讯作者,享有独立的知识产权。这意味着中国眼科学界对先天性静止性夜盲症的探索处于国际领先水平。

昨日,记者来到沈吟位于武汉大学人民医院眼科研究所的实验室。2010年从美国回国后,她一直在这里工作。“我属于强大的‘工科男’系列。”沈吟笑称。

今年34岁的沈吟是人们眼中的美女。她动手能力很强,自己装配了8个大型工具箱,电工、木工、车工使用的小型仪器和配件琳琅满目,随时为应对实验室工具不足而“DIY”。连手术室废弃的无影灯都被她变成显微镜的冷光源。“我因此节省了七八千元钱”。

早在2009年,身处美国的沈吟就在世界上首次提出,视网膜上蛋白质离子通道TRPM1的缺陷是导致先天性夜盲症的原因。她由此获得美国科学院院士、全球视网膜电生理的奠基人John Dowling教授致敬。此次发表的论文研究成果则进一步找到了这一通道的传递机制。

责编:宗夏

一周热门

- {{index+1}}{{item.title}}

互动

互动

投诉建议

投诉建议 长江头条

长江头条 在线问答

在线问答 数字报

数字报

移动端

移动端

长江网移动端

长江网移动端 长江头条移动端

长江头条移动端