汉阳刘泥巴专注“微缩”50年 为全世界唯一一人

□文/本报记者杨扬 图/本报记者程平

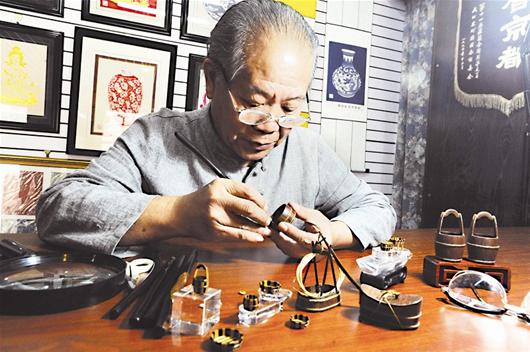

(楚天金报)厚厚的手掌,握着小如硬币的物料,满是污垢的手指,左右翻腾,眉眼间透着专注。

记者走近,一声“打扰,请问您正在做什么?”他笑着抬头:“这就是圆木微缩。”

他,是微雕、木刻、剪纸、花灯等多项湖北省民间技艺的传承人,也是全世界唯一掌握圆木微缩技艺的匠人刘泥巴。

从小痴迷手艺活

每天清晨4点半起床,开始做手艺活,直到晚上11点半就寝两手才闲下来,这是近50年来,武汉汉阳的刘泥巴日复一日的生活轨迹。他说:“我这一辈子,闲了也只会摆弄一下盆栽,没有别的嗜好。”

刘泥巴原名刘国瑞,“泥巴”是父母给他取的小名,意在让这个家中的幺儿子皮实、健康、好养活。5岁时就跟着父亲学箍匠(木匠的一种)。

从小,在父亲的“小脑不动、长大无用”家训的熏陶下,他对木器制作、绘画等手艺活产生了浓厚兴趣。10岁时就开始自学钟表修理。

16岁时,刘泥巴进入武钢中等技术学校学习仪器修理,后进入武钢工作。为了在武钢站住脚跟,刘泥巴勤奋好学,自学书法,特别是与刻章、雕刻有关的篆书,还跟汉阳的街坊们一起学习扎花灯。

1974年,他从武钢调入武汉冷冻机厂工会工作,每年过年,他都会和街坊们一起做花灯。有手艺活根底的他创造出一种和传统“套圈法”不同的“肌理法”,他比画着告诉记者:“原来,用材料做成一道道圈当成骨头,外面蒙上纸或布,这样做出来的花灯样子经不起近看,我用材料做成需要的形象,符合解剖学原理,再套上布料,这样做出来的花灯就会惟妙惟肖。”

1990年亚运会期间,刘泥巴赴京参加陶然亭灯展,他制作的花灯轰动京城。那一年,他办理了退休手续,潜心手工艺品创作。

专注圆木微缩

出生于汉阳鹦鹉洲的刘泥巴回忆起过去,言语间仍充满激情:“小时候父亲吆喝‘打箍呀,打箍呀’的声音好像还在耳边。那时,吆喝声一起,每家每户都会拿出自家需要修理的脚盆、木桶,等着师傅妙手回春。如今,圆木家具被取代是时代的必然,‘打箍呀,打箍呀’的声音消失了,但我希望用一种方式勾起、保留老武汉人的回忆。”

一周热门

- {{index+1}}{{item.title}}

互动

互动

投诉建议

投诉建议 长江头条

长江头条 在线问答

在线问答 数字报

数字报

移动端

移动端

长江网移动端

长江网移动端 长江头条移动端

长江头条移动端