"语言处方"是重建和谐医患关系的良方 需复合型医生

本报记者田巧萍

医患关系呈现出一种断裂,不是技术的断裂,而是信任的断裂。

“语言处方”契合了医患关系沟通的三大关键点,可以有效弥合信任断裂。

构建和谐的医患关系需要更多复合型医生。

医患矛盾

本报记者采访医学界专家学者

医疗技术原因

医患沟通不当

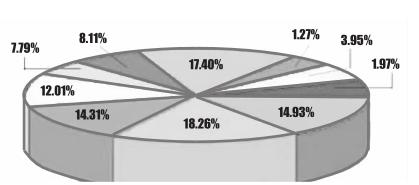

患者最不喜欢医生说哪些话?

18.26%:跟你说了你也不懂

17.40%:想不想治?想治就准备钱

14.93%:我推荐的药你不吃,后果自负

14.31%:到外面等着去

12.01%:害什么羞,我们一天看几十个

8.11%:怎么拖到这么晚才来看病

7.79%:你知道这病后果有多严重吗

3.95%:谁让你抽这么多烟

1.97%:偏方别乱用,毛病都是吃出来的

1.27%:没事别瞎担心,毛病是自己吓出来的

中国医师协会调查显示,90%左右的医疗纠纷是由于沟通不到位造成的。本报对蔡常春医生“语言处方”的报道,引起一些长期关注研究中国医患沟通和医学人文研究专家的注意,本报记者昨日采访了几位专家学者。

北京大学

医学人文研究院教授王一方

“语言处方”

是治疗信任断裂的处方

当今中国医患关系呈现出一种断裂,不是技术的断裂,而是信任的断裂。

蔡常春医生的“语言处方”非常可贵,它给这种断裂的弥合提供了一个处方。

1/3的疾病可以不治而愈,1/3怎么治也不会好,1/3可以有办法治疗,这曾是医学的状态。在当今高科技时代,能治疗的疾病可能提高到了60%到70%,这就让很多人觉得技术可以解决一切。技术主义被不断强化,医学人文被不断挤压。这导致医生们更看重技术,而忽视了医生是要与病人打交道的,行医过程中与人相关的尊重、沟通、共情等被一再忽略,最终导致医患间的信任出现断裂。

医患沟通中,患者处于弱势状态,身在病症痛苦中,体弱、无助之感,恐慌、心理的依赖,渴望帮助,疑虑重重,喜欢估摸、猜忌。如果得不到沟通与抚慰,负面情绪就会发酵。此时,随诊的患者亲属也处于极度躁动和不安状态。医生悉心倾听是关键,专注、诚恳是前提。

现在,不少医生看病人就是三句话:哪里不舒服?公费自费?带了多少钱?缺少温度温情。接下来的举动是开具一大堆的检验单或处方,整个诊疗活动就结束了。一些在挂号厅里熬了大半夜才挂上号,或者辗转从号贩子手中高价买号的患者,积压了一肚子怒气,一些重大医患纠纷就此埋下火种。

相反,如果医生在诊疗过程中能有情怀,体验病人的痛苦,设身处地为他们着想,急他们之所急,像蔡医生这样善用“语言处方”,即使在疗效不好时,病人也能理解医生,不会有怨言,甚至会原谅医生的小过错。

医患间的信任,信,是指仰慕你,佩服你。患者对医生的信,包括技术、人格和道德三个层面。任,则是把担子交给你,患者是把健康、生命交给医生。蔡医生的“语言处方”,首先建立了“信”。医学人文精神内化于心后,设身处地的沟通共情艺术在蔡医生身上自然而然地流露,形成“语言处方”,让患者真心地信赖他,从而促成整个良性的医疗过程。

武汉医药卫生学会

联合办公室主任周国俊

“语言处方”契合了

医患沟通的三个关键点

武汉医药卫生学会联合办公室(即武汉医学会)的主要职能之一,是受理武汉地区医疗机构的医疗事故鉴定。每年的医疗事故鉴定,都有被判为“医疗瑕疵”的。医疗瑕疵指的是,医生在治疗过程中,没有医疗原则错误,但有告知过失,通俗地说,就是沟通不到位。与患者沟通对于很多医生来说,是件很难的事,从医疗事故鉴定总结出来的经验来看,沟通有三个关键点。

关键点一:时机

医生与患者沟通的恰当时机为入院时、重大治疗的前中后、病情变化时、出院时。病人入院时,医生的沟通能让他们心里有底,如脑溢血的抢救病人,花费高、疗效无法确定,有时候会人财两空,这个时候跟家属谈透,一来交底,二来给他们选择的权利。重大治疗最关键的是费用和疗效,一步一步交待清楚。病人病情发生变化时,一定要及时与病人和家属沟通。“住进来还好好的,怎么现在就不行了呢?”这是病人和家属没有及时了解一些进展快、凶险大疾病时最常见的疑虑。一般达到临床治愈的标准,医生就会让病人出院,但出院并不等于病人完全康复,还有一些与治疗相生相伴的后遗症也会随着病人出院,如外科手术后的肠粘连,这些都要求医生给病人和家属讲清楚。

关键点二:对象

每一个病人都有一个周边群,父母、妻子/丈夫、子女、亲戚、朋友,医生要与之沟通的,一定是这个周边群里说话算数的人,有时是一个,有时是几个。碰到几个的情况,要一一谈到,不能遗漏。

关键点三:内容

医生与病人及家属沟通,要围绕他们最为关心的问题。病人和家属最关心的其实是三个问题:能否治、治疗效果怎样、费用多少。医生要尽可能把这些讲清楚,让他们心里有底,从而避免因为不清楚而产生的焦躁。蔡医生的“语言处方”中,很好地把握了这三个关键点,因此他的“语言处方”深受病人喜欢,且为自己后续的医疗行为建立了良好的基础。

中国卫生法学会理事、

同济医学院

医药卫生管理学院教授乐虹:

和谐医患关系

需要更多复合型医生

现代社会对医疗服务认知的错位,过分强调医学的专业技术,即医学的自然属性,而忽视了医学的社会属性——医生要与病人打交道,要让病人满意。在当前医患关系构建中,我们特别需要像蔡医生这样既有高超专业技术,又有良好职业素养的复合型医生。

我们在去医院调研时,经常会发现有的医生技术不错却总是被病人投诉,有的医生医术不太高却受病人喜欢。蔡医生医术高,也善于沟通,是个复合型的医生。现在,这样的复合型医生还不多。

复合型医生需要一个潜移默化的培育过程。在美国,不是光有高分,光是学霸就能学医的。报考医学生有一个门槛:必须要有120到150小时的社区义工经历。进入医科大学后,又有6个模块的学习是关于医学人文素养的培养。

蔡医生在解释他的“语言处方”时也专门说到多年学医和海外深造过程中那些医学大家和医学教育对他的深刻影响。

我们的医学模式已从过去单纯的生物模式转变成心理—社会—生物模式,由于医生的人文素养缺失,这个转变是不到位的。

现代医学模式,不能仅仅是会开药、开刀的医生,需要更多像蔡医生这样的复合型医生,这对和谐医患关系的建设是极为重要的。

责编:刘思

一周热门

- {{index+1}}{{item.title}}

互动

互动

投诉建议

投诉建议 长江头条

长江头条 在线问答

在线问答 数字报

数字报

移动端

移动端

长江网移动端

长江网移动端 长江头条移动端

长江头条移动端