地铁改变生活 一个武汉家庭60年的过江故事

上周末一早,家住积玉桥的祝畅带着一家人坐地铁2号线,从武昌过江去汉口,准备带儿子去中山公园玩。每周双休,坐2号线去汉口逛公园或购物,已成了他们的固定节目。这几十年,尤其是这四五年,武汉人的过江方式发生了巨大变化,从江面行船,到江上架桥,再到江底穿越隧道,直到坐地铁过江,武汉人从“望江兴叹”到“一哈就到了”,一直在改写过江的历史,特别是这四五年因为地铁有了质的飞跃。

40多年前:坐轮渡,过江要40多分钟

祝畅的家是一个普通的武汉家庭,父母如今67岁,退休在家带外孙,祝畅80年代出生,现已结婚有个5岁的儿子。

“我们家这60年都在‘过江’。”她笑道。祝畅的妈妈当年是汉口三元里的“姑娘伢”,后来嫁到武昌,祝畅小时候每逢节假日,爸妈就要带她回汉口的外婆家。等祝畅大学毕业后,又在汉口找了份工作,周一至周五,每天都要过两次江。

谈起“过江”这个话题,祝畅的妈妈似乎有说不完的故事。“我们小时候,如果没有特殊的事,是不会过江的,你奶奶一辈子住在武昌,一生没去过汉口。”祝妈妈对祝畅说,1957年长江大桥通车前,火车都要“坐船过江”,在徐家棚码头,要把火车车厢一节节引到船上,渡到汉口。

“1957年长江大桥通车,那时我才8岁,当时哥哥带着我从武胜路走到大桥,从汉阳桥头走到武昌桥头,再返回。”祝妈妈回忆说,到了60年代,大桥虽通车了,但公汽较少,武汉人过江还是以轮渡为主。

1966年,17岁的祝妈妈考上了一纱工业学校,住读,每个星期回家,她在武昌曾家巷码头坐船,到汉口王家巷,仅过江就要花40分钟。

1970年,祝妈妈毕业上班,住在武昌单位的单人宿舍,一周回家一次,每个星期天早上8点出门,回到家已是10点。

到了1977年,祝妈妈嫁到武昌,一个月回娘家一趟,每次也是坐轮渡过江。“后来,祝畅出生了,我要抱着她坐船,到了冬天,长江水位变低,我们从地面走‘江踏子’到码头,特别远,坡特别陡。”从王家巷码头上岸后,祝妈妈带着女儿,再坐40分钟的30路公汽,才能到娘家。那时最怕江上起雾,一起雾,轮渡就停航。

“现在你们幸福了。”祝妈妈感慨道,如果带外孙出去玩,坐个地铁一眨眼就到汉口了。

十多年前:坐公汽过江,堵在桥上是常事

2002年刚开始工作,祝畅要“跑月票”,她在武昌居住,在汉口上班,每天早上6点半出门,坐公汽过长江大桥。“那时的早上,车子堵在大桥上桥的位置,是常事。”她说,早上过江的公汽趟趟满员,没有半个小时过不了江。

“自从2号线通车后,过江就舒服多了。”祝畅说,每天上班坐地铁虽然也挤,但是路上可节约半个小时。

“我妈妈说他们那个年代,很少到江对面去找工作,汉口就是汉口的,武昌就是武昌的,但现在过江方便了,对年轻人来说,长江这道天堑不再是阻碍他们事业发展的障碍。”

现在:地铁过江4分钟,一哈就到了

11月12日是个周六,阳光明媚,祝畅一早去妈妈家,接回5岁的儿子。因为几天前妈妈就给她打电话,说周六老同学要在汉口聚会。把外孙和女儿送出门后,祝妈妈就到积玉桥站坐地铁2号线过江,4分钟,一哈就到了江汉路。祝妈妈下地铁后,步行到六渡桥老同学家,屋子里早已坐满老同学,喝茶聊天,回忆50年前的校园时光,热闹非凡。

“地铁通了,住在武昌和汉口的老同学聚会更方便了。”祝妈妈说,班上的老同学一半住武昌,一半住汉口,以前不管在哪儿聚会,总有一半的人不能按时来,现在坐地铁过江聚会,非常方便。

地铁过长江、穿汉水 织起一张“亲朋好友关系网”

对于祝畅一家来说,地铁不仅仅是改变了过江的方式,还给他们家织起了一张“促进亲朋好友关系网”,亲戚间的走动更频繁,也更亲热。

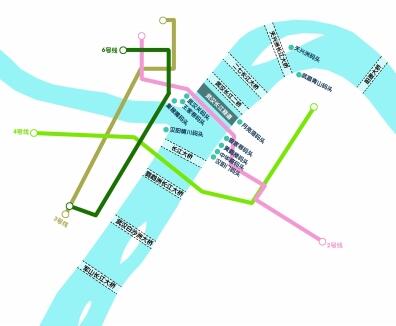

祝畅家的亲戚和许多武汉人一样,遍布武汉三镇。“我姑妈住在汉阳,原来只能从一桥坐61路公汽去看她,现在坐地铁4号线,从武昌到钟家村10分钟不到。”祝畅说。

祝畅的姨妈住在汉口永清街,他们只需坐2号线在循礼门换乘1号线到黄浦路站。

“现在,我们老同学、老同事聚会,都会坐地铁过江。”祝妈妈说,自从有了地铁,老人们出行的半径也变大了。“我现在还会坐地铁过江,到汉口北去买东西。”

一周热门

- {{index+1}}{{item.title}}

互动

互动

投诉建议

投诉建议 长江头条

长江头条 在线问答

在线问答 数字报

数字报

移动端

移动端

长江网移动端

长江网移动端 长江头条移动端

长江头条移动端