“我对孩子们说,妈妈去当奥特曼打怪兽了”,孩子:我长大了也要当医生

讲述人:蒋雯,34岁,武汉市三医院检验科医师

记录人:长江网记者吴秋娜

有人形容疫情中的武汉有900种心碎,那一定有我的一种。焦虑和恐慌扑面而来,最难过的时候,我允许自己痛哭了一场。在我心里,悲伤和喜悦一样,只是一种情绪感受,没有好与坏,如果在这场疫情中,不允许自己或身边人悲伤,这才是让人难受的。

蒋雯给自己打气 本人供图

在无人的红绿灯路口,我放声痛哭

1月24日早上六点,手机发出的一条微信信息将我吵醒,主任在科室大群里@所有人尽快来医院参加培训。

头一天我还在憧憬这个春节能好好宅家里休息,尽管主任多次强调:今年过年大家都不能回家,医院将处于战备状态。所有人都没有当回事,有春节前两天开始休假的同事,还跑回老家过年。

就在当天,医院正式成为第二批重症新冠肺炎定点医院,三天改造后就要接收病人。

睡眼朦胧中,一看到消息,我马上把过年这档子事甩在脑后,八点半就赶到医院。三医院是一家综合性医院,烧伤是全国重点专科,但收治呼吸道传染病患者的医院需要具备清洁区、潜在污染区和污染区,并分别开辟患者和医护人员专用的通道,医院必须做一些临时的隔断和封堵等。那天的中饭是医院准备的速冻饺子。

1月26日大年初二,我收拾行李后离开了家。为了两个孩子和老人的安全,我肯定是不能在家待了,准备去光谷的另一套房子过渡。临别的时候,我对孩子们说,妈妈去当奥特曼打怪兽了。

大年初三早上七点半,我出门上班。平时这个时间正是上班早高峰,路上人来车往,而此刻空无一人,整个城市安静得可怕。红灯亮了,我把车停了下来,握着方向盘,看着空旷的街道,悲伤像潮水涌上来,我索性将车子熄火,放声痛哭,路灯红了又绿,绿了又红。武汉,原来我是如此在乎你、爱你、心疼你!

事后我想,幸好我哭出来了,对疫情突然降临的茫然、无助和恐惧,那几天像绳索一样捆绑着自己。哭了一会儿我感觉释放了好多,整个人也变得轻松了,平复心情,知道自己还有更重要的事必须马上去做,擦干眼泪发动车子继续上路。

为什么对这个细节印象深刻?因为这样的释放对我来说很重要。我学心理学7年,去年参加了心理咨询师的学习,我比之前更敏感地察觉自己的需求,最难过的时候,怎么办?我允许自己痛哭一场。悲伤和喜悦一样,只是一种情绪感受,没有好与坏。如果在这场疫情中,不允许自己或身边人悲伤,这才是让人难受的。

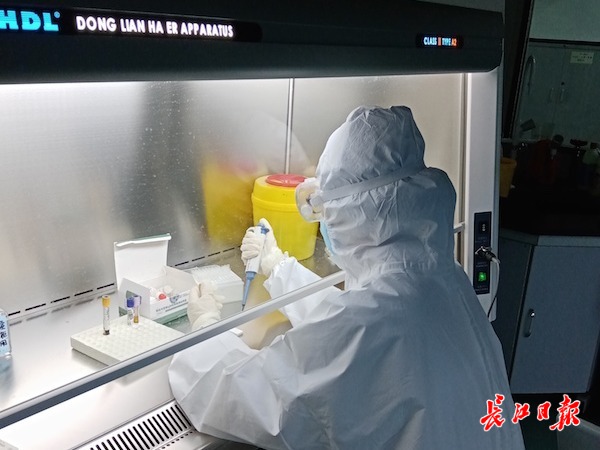

工作中的蒋雯 本人供图

同事要上一线了,我给了他们一个大大的拥抱

赶到医院,现场一片混乱。大家都忙着把科室清洁的物品搬运到公共清洁区域,晚上开始接诊病人。

慌乱之中我突然想起来,科室只培训了如何穿脱隔离衣,实验操作中的一些注意事项和规范只提了几句。我赶紧跟培训老师打电话,她在电话里简短说了一下,我在电脑上一条一条整理出来,还没等我把操作规程打印出来,就传来消息,时间提前了,两个小时之后接诊发热患者。

当时主任就站在过道里拿个本子临时排班,打头阵的三位同事慌着换防护服,我站在他们身边,一条一条告诉他们标本如何前处理、消毒等操作规程,因为发热患者的标本里带有大量的病毒,操作时一定要格外注意,尽量减少实验室的空气污染,保护好自己。

同事要进病区了,我和他们三个人紧紧拥抱。不是我跟他们关系有多好,而是此刻,我们是战友,他们是冲到前面的人,我想传递给他们一点力量,事实上,这个拥抱也让我自己很有力量。

蒋雯(中)和同事们 本人供图

穿上防护服,掐着点喝水

我是第二批进入病区的医生,第一次穿防护服让我记忆犹新:首先是热,不透气。先穿白大衣,戴口罩帽子,戴手套,全部两层,接着穿防护服,穿鞋套,戴护目镜等,一整套穿好之后一身汗。我感觉头上被五花大绑,耳朵勒得生疼,鼻梁快要被压断了,现在回想起来鼻梁都还觉得疼,护目镜也是糊的,帮病人抽血戴着三层手套,眼睛也看不清,完全凭经验。

穿上防护服以后不能吃喝拉撒了,我每天提前三四个小时大量喝水,让身体补充足够的水分,然后开始排尿,直到排得差不多了,抓紧时间吃饭,吃完漱口就去穿防护服。

没几天,发给我们的口罩从医用的N95变成了工业防尘N95。一位同事本来要进发热门诊接班,看到口罩后不干了,说这样的口罩不进去。她不进去,里面的人就不能下班。我知道她不是不愿意进去上班,只是她有太多的焦虑、担心和害怕。发热门诊直接近距离接触发热患者,医护人员真的很不容易。庆幸的是,后来我们的防护物资及时跟上了,上班也安心了。

工业口罩比医用的少了一层防水层,我就多戴了一层外科口罩来解决这个问题,有总比没有强。新口罩橡皮筋特别紧,第一次戴完,鼻子、颧骨都被勒出来深深的印子,我担心会把脸上的皮肤勒破皮,那就有感染的危险。我买了一盒创可贴,把粘胶部分剪下来贴在鼻子和颧骨的地方,垫一下果然好多了。

我看到了电话那头焦虑的生命

穿着隔离服,带着三层手套给患者抽血,全靠经验。有时一针下去没有扎到血管,得边用手摸边找血管,磨蹭了一下,很多患者会安慰我说没事,要不要换个手。

一个小伙子来送标本,小心翼翼地对我们说:“我有可能是那个病,您注意一点。”这是多么好的一个年轻人啊。

凌晨两点多我值班,患者打电话询问核酸检测结果,我告诉了他,他又让我拍照发过去,当时穿着防护服不允许带手机,电话里听到他声音特别急促焦虑。我安慰他,告诉他我知道的隔离点的信息,让他联系社区,到医院公众号查结果,或者来医院自助打印报告,并叮嘱他注意休息,来医院要做好防护。说着说着,他声音渐渐平缓下来,我明白,电话那头不仅仅是一位患者,更是一个对生死未卜焦虑的生命。

蒋雯 本人供图

每天发群邮件,让我心渐渐安定

我参与的心理沙龙小组的成员都有写群邮件的习惯,记录和分享自己对生活的经历感受和触动。它和日记不太一样,日记是私人化的写作,邮件更注重与人分享点滴。

从战“疫”第一天起,我开始写邮件发到群里,成员会回复,像是一群值得信赖的朋友聊天。有的同学得知我在一线,要给我寄宇航员吃的速食面条。每天写完群邮件,我还会发一份到家庭群里,让家人知道我的近况。这也是一种报平安的方式。

在梳理文字的过程里,我发现自己的恐惧和不安来自对疫情中完全不一样的工作和生活方式的担忧,写邮件理所当然成了一个情绪的抒发。有这种不安和焦虑的不仅仅是我一个人,临床医生和护士关于救治患者的压力肯定比我们的更大。培训老师告诉我们防护方法——戴日常普通外科口罩,勤洗手就行。可一些医生上下班路上也戴着N95,外面再戴一层普通口罩,还戴着手套、帽子,可见他们有多么焦虑害怕。

面对新发的传染病,还没有完全掌握它的规律时,肯定会有一些未知的心理压力。我很高兴的是,陕西心理援助团队已经专门驻扎医院对所有医护人员进行心理援助。但我不知道有多少人愿意或习惯去接受这样的帮助。

1月28日,上海第二批支援湖北的医疗队抵达三医院,他们“包”了危重症病房 ,支援检验科的就有十位老师。我和上海医疗队的老师聊天,随口问报名来武汉的人多吗,她告诉我可多了!老师们不仅工作经验丰富,组织纪律严格,每次问他们生活上是否需要帮助,回答只有一个:没有,我们不能给武汉的战友们添麻烦。一个人是孤单的,两个人就能互相依靠,他们不仅给了我们技术上的支撑,还有精神上无穷的力量。

三医院检验科和上海援助队元宵节合影 蒋雯供图

妈妈去打怪兽,孩子也要成为我这样的人

上周我在心理小组群里上了第一次微课,当我念到给两个孩子包包和笑笑的信时,我又哭了,真的好想他们,一个多月没有亲亲抱抱我的宝贝了。

这一个月以来,辛苦老公在家照顾老人和孩子,我才能心无旁骛地投入工作,才能在前方无后顾之忧。

中途我回家了两次,回家其实就是站在门口,把菜放下,看看孩子,跟家人交代几句,透过大门看到老的小的都平平安安,就匆匆离开。

我的微课,两个孩子全程都参与听了。上完微课第二天,我回家,5岁的大女儿跟我说,“妈妈我爱你”,我远远地站在门口跟两个宝贝挥手说拜拜,他们边挥手边跟我说:“妈妈,我长大了也要当一名医生”。我想,在他们心目中,妈妈正在做着一件很了不起的事情。

【编辑:付豪 黄亚婷】

一周热门

- {{index+1}}{{item.title}}

互动

互动

投诉建议

投诉建议 长江头条

长江头条 在线问答

在线问答 数字报

数字报

移动端

移动端

长江网移动端

长江网移动端 长江头条移动端

长江头条移动端