《五万年中国简史》讲述中华文明历程:我们民族有今天,是无数先贤用生命试错|读+

“上下五千年”,所有人都知道这说的是哪个文明,也只有一个文明可以骄傲地这样说;可是有谁研究过,五千年之前,中华这块大地是啥模样?她又如何一路走来,变成今天这副模样?

《五万年中国简史》给出了一种答案,这本书从5万年前写起,运用分子生物学、古语言学、考古学的发现,从基因、语言、地理、气候、政治、经济、文化、军事等角度进行解读分析,展现“智人”在中华大地的生存发展直到20世纪的完整历史。

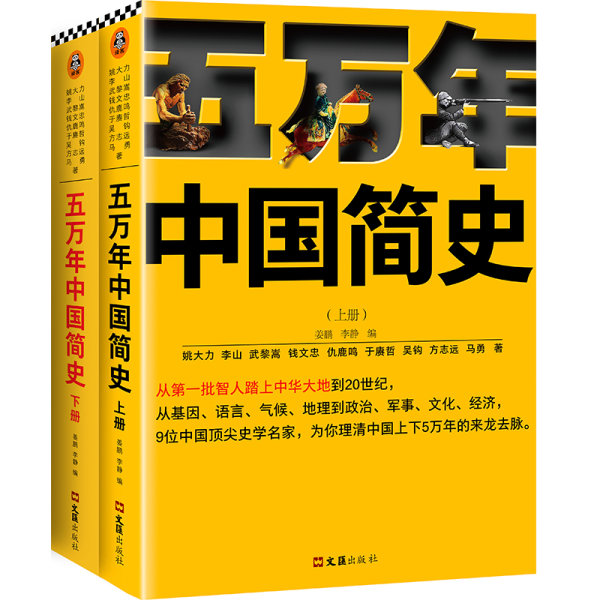

《五万年中国简史》 姚大力、钱文忠、于赓哲、李山、武黎嵩、仇鹿鸣、吴钩、方志远、马勇 著 文汇出版社

这本书汇集9位史学大家:蒙元史专家姚大力、先秦文化史专家李山、秦汉史专家武黎嵩、魏晋文化史专家钱文忠、魏晋史专家仇鹿鸣、隋唐史专家于赓哲、宋史专家吴钩、明史专家方志远、近代史专家马勇……他们分工撰写各自拿手的部分,每个人不同的文笔、个性、见识都在书中呈现。

何尊铭文有“宅兹中国”(中图红框内),这是最早的“中国”二字。

语言学和分子生物学的研究指向同一个结果

最近丁真比较火,在记者看来,这位四川理塘藏族小伙的长相,其实和我们都市里的人群没有太大的区别。关于这件事,《五万年中国简史》是这么说的——

由南向北穿越四川盆地的晚亚洲人,曾经说一种原始汉藏共同语。在公元前大约4000年左右,也就是距今6000年前,他们又分化为说原始汉语和原始藏缅共同语的两群人。

这也就是说,几乎囊括今河南、山西和陕西省范围的仰韶文化(公元前5000年—前3000年),其创造者很可能是原始汉藏共同语的人群。在仰韶文化形成发育约千年之后,共同创造了这一文化的人们开始分化成两个分别说原始汉语与说原始藏缅共同语的人群。造成这一分化的主要原因,可能是身处仰韶文化西部边缘的一部分人,因生态环境不宜于进一步的农业开发,而选择把原来从事的农业和流动畜牧混合经济逐步推向专门化流动畜牧业的发展方向,因此逐步从他们原先的居地迁往更西更南的宜牧地区。

与上述过程同时,位于西进人群之东的仰韶人,不但与它更东面的其他人群发生频繁密切的交往,还在西面逐步占据了由于原始藏缅共同语人群的向西退却而留出来的旧地盘。而原始汉语就是在他们中间逐渐形成的。

上述说法有证据吗?

有证据。

研究汉语史的人早就认定,汉语和藏语起源于同一种远古语言。证据实在太多了,比如古藏语“鱼鳞”“盾甲”读作khrab,上古汉语里把“甲”读作khrap,这两者是千真万确的同源词。

只不过“甲”的读音在汉语复声母分化后变成kjap,入派三声后变成kja,然后在汉语首辅音j-、q-、x-产生后,变成它今天的语音jia。经历此种复杂音变后,一般人很难再从语音角度直接感知两者之间的同源性。

此外,来自分子生物学的基因证据也显示,汉藏两族拥有一个共同的祖先人群。

两个完全不同的学科领域的结论,指向同一个结果,这就是考古研究的魅力。

夏商周人的不同性格与命运

据说性格决定命运,《五万年中国简史》根据各种史料得出结论,夏商周这3大部族的人有着很不同的性格,于是他们的命运也不同。

夏最早的领袖是禹。大禹治水,传位给儿子启,开启了“传子不传贤”的传统。启当权以后,中国历史就进入夏王朝时代。《尚书·虞夏书》里有一篇很短的文字《甘誓》,说明了夏王朝对待周边其他人群的政策。

《甘誓》篇里边说,因为有扈人群不听天命,他们蔑弃神明,于是我们奉天之命,“剿绝其命”。作者认为,这其实还是个东西人群的问题。夏这个人群,应该来自西部的高原,他们的主要扩展方向是向东,一直到桀,都在向东扩展。后来据说桀征东夷,打了胜仗后亡国。

用考古的眼光看,仰韶文化区域和大汶口龙山文化区域在中原黄河这一线贯穿,东西人群都在蓬勃发展,这两大人群的融合是当时的主调。夏朝人用了征服的手段。

从文化上讲,夏朝人“尚忠”“尊命”(相信命),“事鬼敬神而远之”,他们注重人事,忠于职守。这是《礼记》里面的说法。大禹治水三过家门而不入,就是忠于职守的表现。夏人的生活区域在二里头,这个地方有一个城邑,被大水冲毁了几回,夏人经过多次修整,始终不肯搬走,这跟后来殷商人那种好迁移的习性不一样。

作者又说,屈原的《九歌》里还能看到夏人文化的遗迹。楚国人其实并不是湖北原住民,楚国人的文献里边谈到,他们过去在今天许昌、南阳盆地这一带居住,是在殷商崛起时期从中原迁徙到湖北的。所以有些学者认为,这群人南下把当年屈家岭文化人群赶走了,南下的可能就是楚人。

夏人-楚人-“尚忠”、严厉(霸蛮、抖狠);好吧,读书至此处,应有“汗”的表情。

至于商朝人或者商族人,那就是另一个故事了。一方面商业的“商”,就来源于这伙人,当年他们带着物资四处行走做买卖,还喜欢喝酒;另一方面,殷商人结婚非常封闭,他们同姓而婚。商朝的女性很厉害,有个女将军叫妇好。

但是商人有非常可怕的一面。宁晋侯家庄的武关村大墓,打开以后非常吓人,390个人头码在那儿,因为他们的一个王死了,所以杀了这些人做牺牲。殷商人在殷墟盖一个宗教建筑,在安地基的时候,要在四个墙角下边埋四个小孩子;安门的时候,还要杀人,门口里边埋两个,外边埋两个,有的坐在那儿,还挎着刀,阴间守门;上梁时,还要杀若干人。所以一个宫殿族群,殉葬的有600多人,这是殷商文化的阴森恐怖之处。李泽厚在《美的历程》里边就说,青铜器物上的饕餮纹带有狞厉之美。

真正成大事的是周族人。他们以少胜多打败商朝。在周朝第一次出现“中国”二字,就是“何尊”的“宅兹中国”,意思是“我入住天下的中心”。这四个字背后是周武王深思熟虑的决定,把都城建在今天的洛阳一带,因为这是天下中心,大家来这儿“道里均”,走的路程一样,很公平。这是标志性的政治举动,表明周朝要公平对待每一个部族、每一个人群。

然后周人发展出了“天下”观,现实中与之对应的是封建制,周人贵族配备少量的武装力量,赶往天下各处要隘重地,在中央支持下控制当地土著人群,建立权威,建立行政机构,成为周的封国,这是了不起的政治创意。作为政策配套,周人能够宽容对待战败者,比如宋国就是由殷商移民组成的;周人还规定“同姓不婚”,广结姻亲,努力扩大血亲范围。

商人用人命为建筑辟邪,周人盖成房子用《诗经》祈福。《小雅·斯干》里的“秩秩斯干,幽幽南山,如竹苞矣,如松茂矣。兄及弟矣,式相好矣,无相犹矣”就是建筑落成的祝词。与前朝相比,周朝表现出真正的文明,他们制礼作乐、文质彬彬,随着礼乐文明诞生,经典著作也产生了。一个王朝带着所有人往前走,于是历史开始走向统一化的文明进程,慢慢地,一个民族就要诞生了。它有共同的信念、共同的对生活的理解、共同的价值取向,通过经典的传播,造就了一批拥有共同价值观的人,然后民族才被塑造起来。

秦朝的严刑峻法为后人“试错”

翻过夏商周,就到了秦汉。

李白说:“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。”

秦在统一的进程中,它的很多理念是超前的,甚至是现代的,比如标准化生产。可是秦朝却在最强大的时候崩溃了,这也许是秦朝最大的谜团。秦的崛起和统一用了550余年的时间,可是秦从瓦解到灭亡,只用了短短不到三年的时间,这个教训值得后人记取。

秦的崩溃,是由于秦那种不讲道理的“法”,击碎了所有人的安全感。所以旧贵族、底层人、社会精英合起伙来,要击碎这个“秦法”。走投无路的陈胜、吴广,他们这样说:“今亡亦死,举大计亦死。”也就是说,现在我们逃亡,被抓回来是个死;我们起来反抗、造反,也是一个死,终归都是一死。不如我们铤而走险,试一把,或许还有一条生路。这个故事,大家都知道。秦的所谓的严刑苛法,击碎了所有人的安全感。

有人说秦是法家治国,秦所谓的法并不是为了维护社会的公正,我们要理解,现代法治的前提是立法的公正,而秦的法本身并不是为了每一个老百姓。

《五万年中国简史》秦汉这一章的作者是武黎嵩。在秦汉这一章的结尾,武黎嵩写下一段充满感性的话:“2017年8月,我和几位学生走到了甘肃的玉门关,在玉门关的长城边上,看到了很多用来点烽火的草。它们一层一层,十厘米一层,码得整整齐齐,等待着被使用。两千年过去了,它们已经石化,有的已经被沙漠上的黄沙掩埋了起来。然而那一刻,我的眼前似乎能看到,汉代的人在那儿辛辛苦苦地戍守着长城,积累着用来点燃烽火的这种柴草以备敌人的到来。我们这个民族之所以有今天,是无数的先贤和祖辈用生命和鲜血的代价换回来的。他们用生命在试对,或者在试错。可以说,我们今天都是在延续着前贤的脚步。”

(记者李煦)

【编辑:张靖】

一周热门

- {{index+1}}{{item.title}}

互动

互动

投诉建议

投诉建议 长江头条

长江头条 在线问答

在线问答 数字报

数字报

移动端

移动端

长江网移动端

长江网移动端 长江头条移动端

长江头条移动端