208张明信片,带你穿越回老武汉

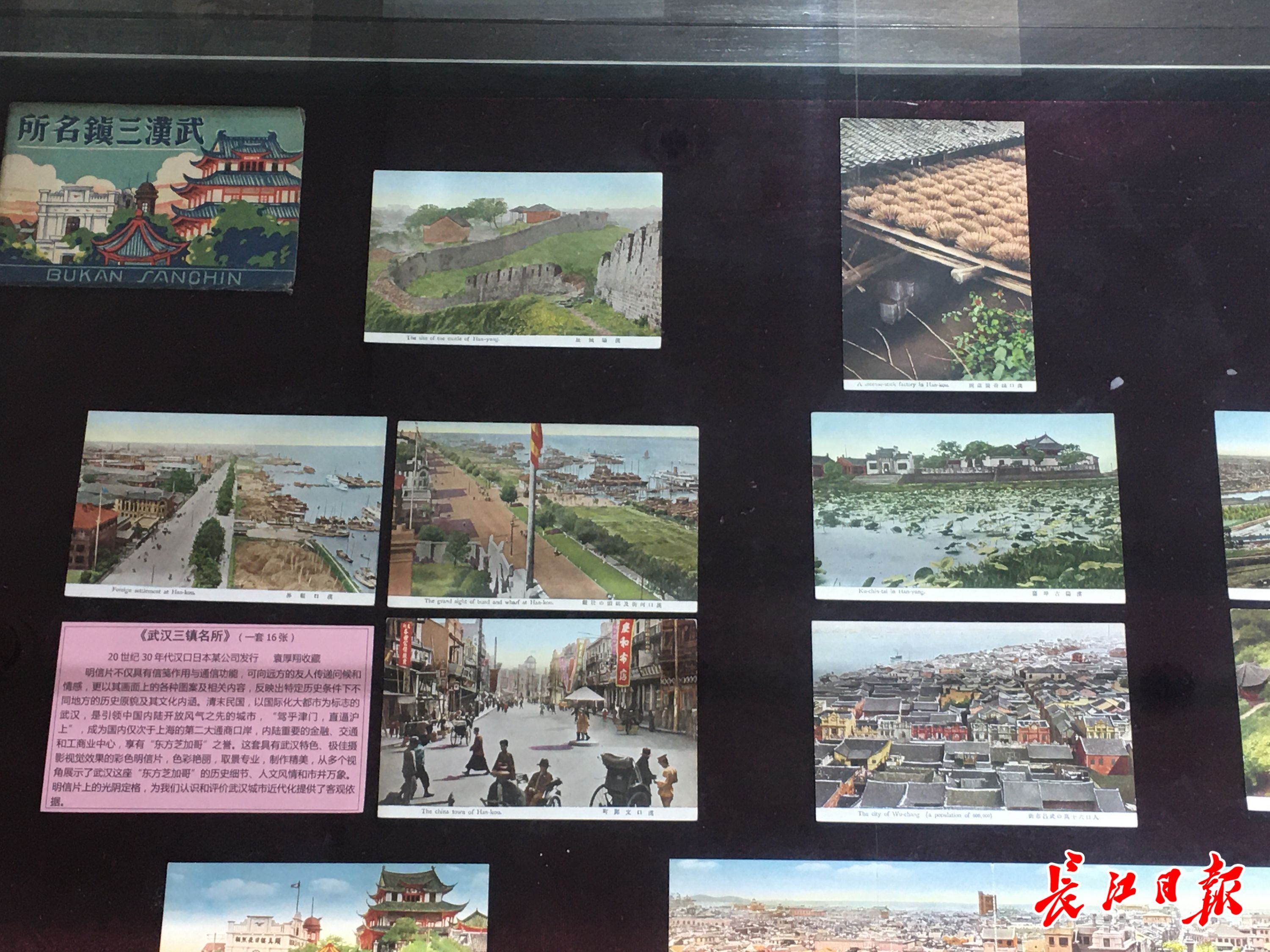

《武汉三镇》一套16张明信片。记者万建辉 摄

长江网3月24日讯 “认识和了解一个城市有许多渠道,借助老明信片,不失为一条捷径。”日前,由武汉图书馆主办的“明信片上的武汉风情”专题展在该馆一楼过厅开展,共展出20套、208张不同历史时期的武汉明信片。

负责此次展览的武汉图书馆馆员王钢说,明信片不仅是一张卡片,更是一座城市的印记。一张张融人文、地理、建筑、民俗、艺术于一体的老武汉明信片,让我们窥见了过往年代的风土人情与市井百态,也记录下武汉这座城市的历史背影与沧桑变迁。

“明信片上的武汉风情”专题展现场。记者万建辉 摄

此次展出的明信片主题多样,图案美观,制作精致,展现着武汉的别样风情,承载着武汉的发展轨迹。19世纪末到20世纪初,武汉俨然是一个国际化大城市,被冠以“东方芝加哥”的美誉,她的商贾辐辏、都市气派,从《武汉三镇之景》《武汉三镇名所》《武昌十六景》等明信片中一览无遗。

明信片《武汉三镇名所》。记者万建辉 摄

新中国成立,武汉踏上社会主义建设新征程,一个繁荣兴盛的现代城市冉冉升起。她的万象更新、生机勃发,在《武汉杂技》《武汉东湖》《武汉长江大桥》等明信片中尽收眼底。改革开放,武汉迈向社会主义现代化建设新时代,建成国家中心城市、复兴大武汉未来可期,在《黄鹤楼》《武汉大学》《世纪回眸》等明信片中,一个“每天不一样”的武汉正昂首阔步奋进。

王钢介绍,《武汉三镇》一套16张明信片,由20世纪30年代末汉口一家公司发行。这套摄影明信片题材广泛,内容丰富,既聚焦于古琴台、胜像宝塔、洪山宝塔、奥略楼等名胜古迹,又记录了江汉关、英商汇丰银行、湖北省立图书馆、国立武汉大学等建筑的宏伟壮丽,并将镜头对准高楼林立的江汉路、商铺栉比的中山大道、毗邻租界的汉口江滩、轮船往来的汉口江景、烟囱高耸的汉阳铁厂,还原了那个年代武汉的历史场景及城市格局,折射出经过西风东渐后武汉城市的近代化嬗变。

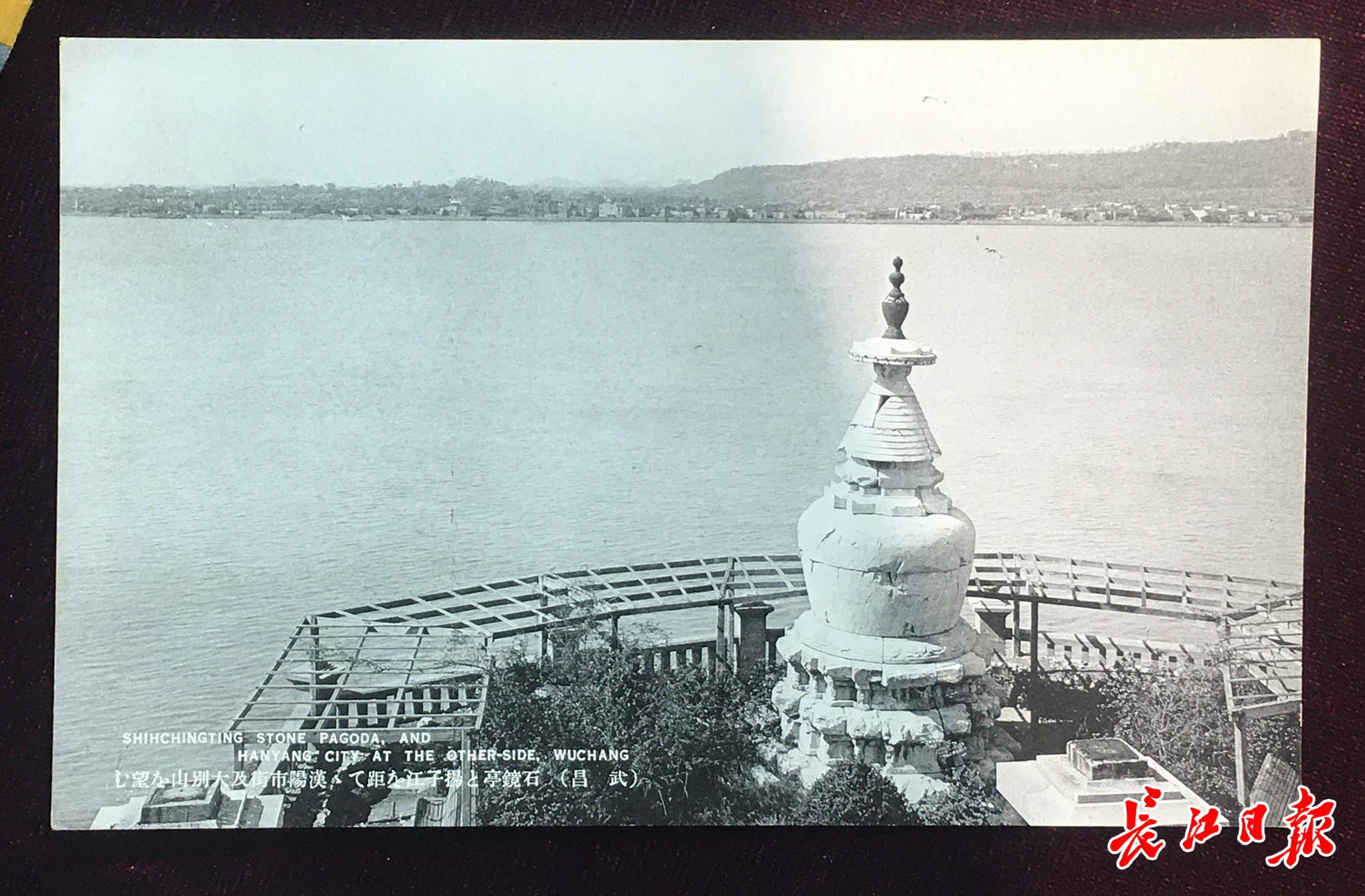

明信片中的胜像宝塔。记者万建辉 摄

明信片中的胜像宝塔临江而立,与今地处蛇山山腰远离江边的地理位置不同。胜像宝塔为元至正三年(1343年)坐镇武昌的威顺王宽彻普化的太子所建,是用于供奉舍利和安放佛教法物的藏传佛塔。胜像宝塔初立于蛇山之首黄鹄矶头,面对浩瀚长江,并位于同处矶头的古黄鹤楼之前,形成塔楼并立、相得益彰的格局。胜像宝塔虽不高大,但由于位置突出,俯视大江,长江上来往船只远远就能望见它,成为武昌的一座标志性建筑。这张明信片即反映了胜像宝塔原始的形状与位置。1955年修建武汉长江大桥时,该塔拆迁至蛇山西部。

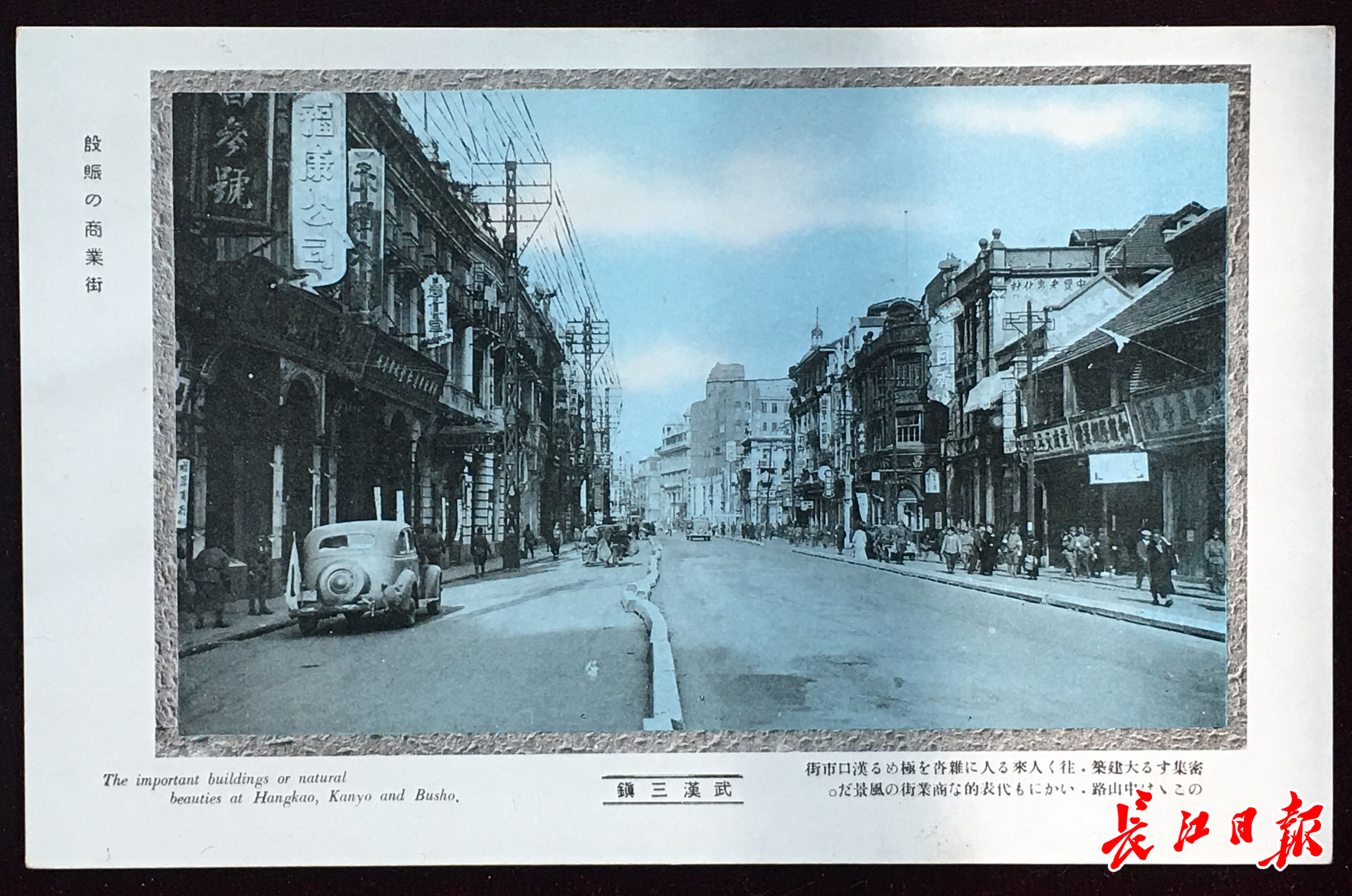

另一张汉口中山路(今中山大道)的明信片也独具价值。中山大道建于1907年,是汉口华界第一条可行驶机动车辆的马路。1927年武汉建市后,市政建设出现新气象,特别是道路建设迈上新台阶。1927年至1937年,汉口的主干道中山大道进行了一次大规模的扩建改造,主要路口增设信号灯和交通指挥台,路面由碎石改为沥青,并装设两道木条作为快慢车道分界线。另受汉口租界“所有车辆应该靠左行驶”的长期影响,当时汉口市的交通规则也规定车辆行驶一律靠左。

明信片中上世纪30年代的汉口中山大道。记者万建辉 摄

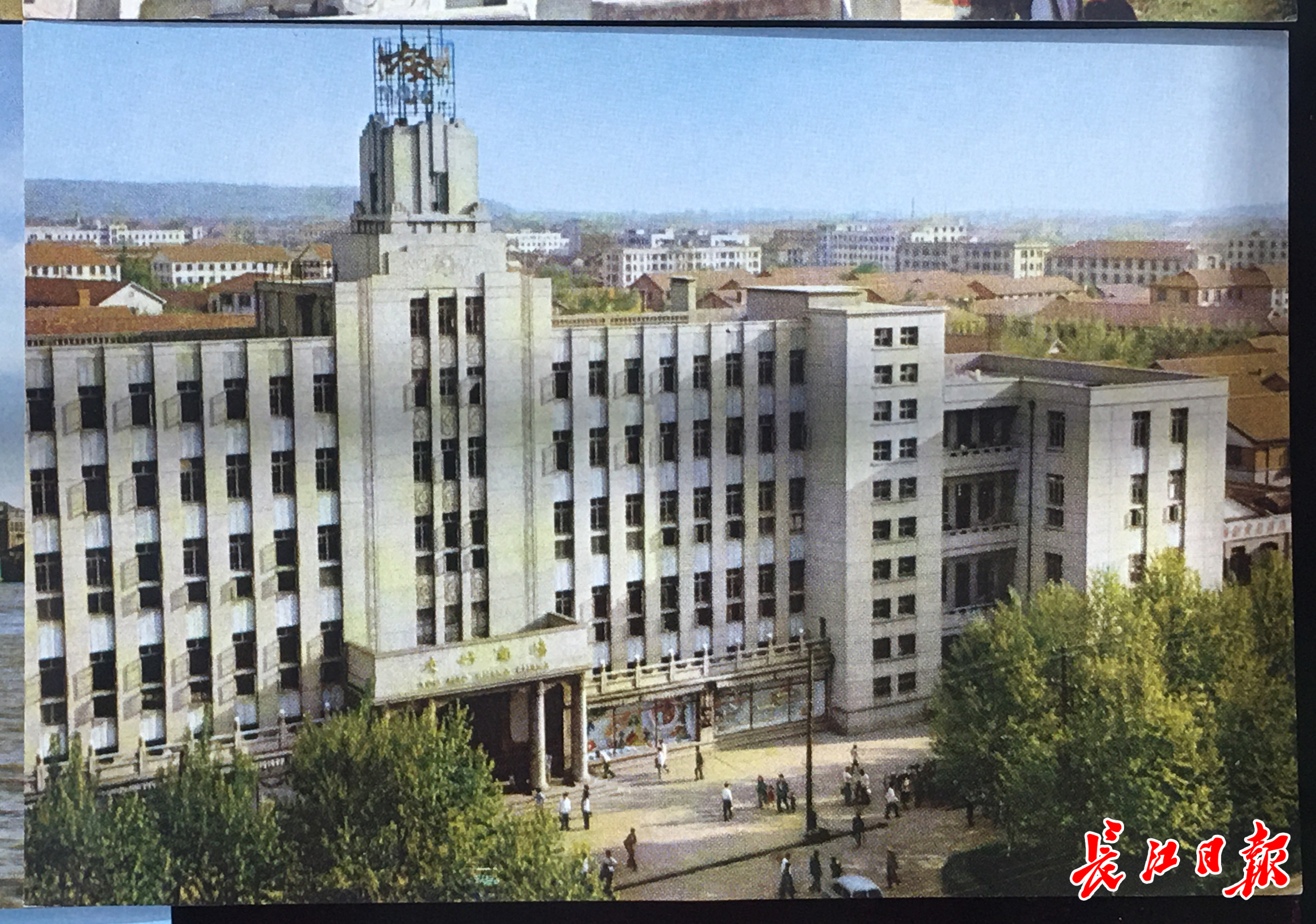

由湖北人民出版社1965年出版明信片《武汉》一套10张,展现“凯歌行进”中的武汉,让读者领略兴建于那个时代的武汉长江大桥、武汉展览馆、武汉商场、解放大道、二七烈士纪念碑的不凡气势,感受武汉大学、东湖、中山公园、古琴台、武昌中央农民运动讲习所、武汉港的绰约风姿,诠释火红年代武汉城市的活力与韵味。

明信片上的友好商场呈“凸”字形,主楼5层,两翼4层,高大壮观,其外观与今原址上重建的武汉国际广场迥然不同。友好商场于1959年9月落成开业,是继北京百货大楼之后新中国修建的第二座大型综合商场,也是武汉人民献给国庆10周年的一份厚礼。为了纪念中苏两国人民的友谊,取名为汉口友好商场。

明信片中上世纪60年代的武汉友好商场。记者万建辉 摄

这座大型商场以其宏伟的建筑造型、宽敞的营业场所、丰富的商品种类及骄人的销售业绩,跻身全国十大百货商场之列。这张明信片出版于1965年,一年之后,友好商场更名为武汉商场。之后,历经多次改扩建和重建,其面目现已完全改观,只有这张明信片还保留着标有“友好商场”名称字样的时代印记。(记者万建辉)

【编辑:贺方程】

一周热门

- {{index+1}}{{item.title}}

互动

互动

投诉建议

投诉建议 长江头条

长江头条 在线问答

在线问答 数字报

数字报

移动端

移动端

长江网移动端

长江网移动端 长江头条移动端

长江头条移动端