清华大学美术学院教授程向军:《长城颂》是新时代的艺术作品|读+

江山如此多娇

“江山如此多娇”,是毛泽东的名句,写于1936年2月。

《江山如此多娇》,是中国当代画家傅抱石和关山月1959年为新建的人民大会堂合作创作的巨幅设色山水画。该画以毛泽东《沁园春·雪》词意为题材,绘“山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高”的雄阔气势,和“须晴日,看红装素裹,分外妖娆”的美丽景色。毛泽东手书“江山如此多娇”六个大字于其上。

鉴赏者认为:作者把西洋绘画和传统绘画的透视法融会在一起,并突破了时空的限制。在空间中,近景是草木葱茏,一片江南春色;远景是冰山雪岭,一派北国风光。在时序上,跨越了春与冬,打破了时间界限,使江南春色与北国隆冬同时在画面上出现。只有“宇宙视角”才能看到这样的景象,这种表现方法是中国画家的大胆独创。

美术评论家公认,作为新中国重大题材美术创作同时又是目前所知中国美术史上最大的纸本山水画,《江山如此多娇》反映了中国画在20世纪50年代开始的创新所取得的成果——中国山水画表现内容的拓展,是中国画变革成果在此时的一个具体表现。

半个世纪后,巨幅漆壁画《长城颂》高悬中国共产党历史展览馆,这是传承,也是致敬。

(李煦)

气势磅礴的《长城颂》漆壁画。长江日报驻京记者柯立 摄

中国共产党百年华诞之际,庄重大气的中国共产党历史展览馆在北京开馆。走进这红色新地标的序厅,首先看到的就是一幅40米长、15米高的《长城颂》漆壁画。

它壮丽雄浑、气势磅礴,以红、黑、白、金等颜色表现金秋朝阳下的长城:万山红遍、层林尽染,长城如巨龙逶迤在崇山峻岭中,盘旋而上、起伏蜿蜒,直入云海深处,给人以向上升腾之感,焕发出生生不息的力量。

《长城颂》是如何面世的?其创作者、清华大学美术学院教授程向军近日接受了长江日报读+专访。

千锤百炼《长城颂》

大的修改就有20轮

由傅抱石和关山月两位国画大师1959年创作的《江山如此多娇》高6.5米、宽9米,悬挂于人民大会堂迎宾厅,早已名垂画册。中国共产党历史展览馆作为红色新地标,拾级而上进入展馆序厅,抬头第一眼就会看见《长城颂》壁画,其重要性不言而喻,大家希望《长城颂》能够像《江山如此多娇》一样,以经典美术作品献给建党100周年。

据了解,中共中央宣传部、中国文联、中国美术家协会曾经向全国各地美术名家、美术院校和专业画院的艺术工作者广发“英雄帖”,两年来尝试过国画、油画、雕塑等多画种方案,很多名家都曾参加过这个项目的创作,经过反复征集、评选,清华大学美术学院程向军教授的创作方案脱颖而出。

漆壁画《长城颂》采用传统漆画技法原理,通过在铝箔粉上刻线控制整个画面造型,运用多层罩染透明漆以达到最佳的视觉效果。考虑到壁画所在的空间限制及壁画的高度,重点细节表现在画面的1/2以下,中远景强调块面的构成,远观画面结构清晰,近看有质感及细节表现。为了避免室内眩光干扰欣赏壁画,《长城颂》采用大量的材料肌理将光滑的漆面眩光分散,使壁画达到高贵、厚重、雅致的视觉效果。

2020年4月,程向军教授开始了这幅壁画的草图设计创意工作,其间经历了无数个通宵鏖战、千锤百炼、反复修改的日夜,其中较大的修改就有20轮。清华大学高度重视,全力支持创作。

《长城颂》画稿经过20多轮修改,这是程向军创作的其中一稿。长江日报驻京记者柯立 摄

最后一轮审稿是去年6月中旬,当时北京新发地出现聚集性新冠疫情,相关部门克服困难,把4件候选画稿分别喷绘成600平方米原大,动用3台电机的起重装备,在序厅的墙面逐一展开,由评委现场审定。程向军对创作意义的理解非常精准,加之其作品的视觉冲击力、创作思路和周密实施方案,打动了现场审稿的负责人。

画家为作品打99分

画稿方案得到上级领导肯定之后,程向军在材料上大胆创新。

整个壁画面积达600平方米,程向军决定分成100块漆板来拼接画面。每块漆板3米宽、2米高,它超出了传统漆画板子的尺度,而且传统漆板手工做,木材稳定性差。经过反复琢磨,他大胆地提出使用蜂窝铝板,因为铝板的工业化程度高、误差小,能确保100块漆板在拼成一幅巨画后,画面非常平整,不会因为季节和热胀冷缩而变形。而且为了避免反光,铝板可以进行哑光处理。

为了将修饰层很牢固服帖地粘贴在金属表面上,程向军团队做了很多实验,买了铝型材,做破坏性的实验,比如高温试验、紫外线试验、撞击试验等等,最后提出了一整套完整成熟的工艺实施方案。

清华大学美术学院邀请了国内顶级漆画家、材料专家、工艺美术名家、文物修复专家进行论证,为确保壁画的艺术质量提供了保障。

方案审查和准备工作就绪,已经是11月中旬。程向军与北京新醒狮艺术公司合作,在公司搭建创作平台制作室,并特邀他的学生、漆画艺术家王炳懿与公司管海龙工艺师等公司员工担任助理画师。一个50多人的制作团队,要把《长城颂》从小画稿变成600平方米的壁画,从放大画稿、刻线,到用漆板的铝粉铺底、手工研磨调制颜料……每个环节都克服了很多困难。

因为作品面积太大,团队在室内吊装了两个监控录像,确保每一个细节的准确。从霜叶如火到白雪皑皑,再到春暖花开,壁画终于圆满完工,比预定时间提前10天。

今年3月20日,作品分批次运往展览馆序厅现场安装。为确保万无一失,团队为每块漆板都做了一个金属的网格,盒子里面填充了橡胶垫。当这100块漆板完成安装后,没有一块被划坏,也没有一个工伤事故。

“经过一个月的奋战,中宣部及中国共产党历史展览馆领导非常认可我主持的这块漆壁画。”程向军给自己的这次创作打99分。

前行路上不忘良师益友

《长城颂》获得认可,师友同行纷纷祝贺程向军。程向军则感念那些帮助过他的人。

1979年,18岁的程向军独自背着书包,从河南信阳来到北京,找中央美院的杜建、高亚光老师学画。“高老师让我住在杜老师弟弟家里,每个周末来教我画画,还帮我做饭,分文未取。我痴迷绘画,主观上努力用功,进步很快,1982年考取中央工艺美术学院壁画专业,走上了绘画专业道路。学院的前辈像张仃、祝大年、权正环、袁运甫、吴冠中、杜大恺、乔十光等老师,对我影响都很大,老一辈艺术家待人接物都非常真诚。”

他回溯自己的创作历程:“乔十光是我的漆画老师,我本科上的是壁画系,毕业前期学的是壁画,大学三年级下学期被划到漆画专业。由于我学过漆画,毕业留校就让我教了漆画,其实我的心还是在绘画上,但是漆画我也有兴趣。1995年我在中国美术馆举办个人漆画展之后,担任了《中国现代美术全集》漆画卷的副主编。编书对自己是一次很重要的学习,因为有机会对全国漆画创作进行梳理和考察。这件事对我的艺术创作影响很大。几十年来对绘画写生的积累,启蒙老师和前辈们给我引路指向,这些都被应用到这次《长城颂》的创作中,也是我的创作能够获得认可的一个很重要的原因。在这次创作中,我也得到许多老师的帮助,包括中宣部的领导,他们非常懂专业,没有通过行政的手段干涉艺术创作,每次都是非常圆满地配合,我觉得特别好。”

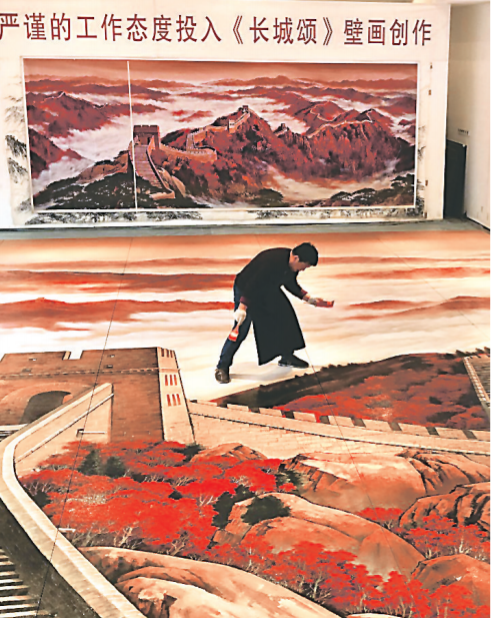

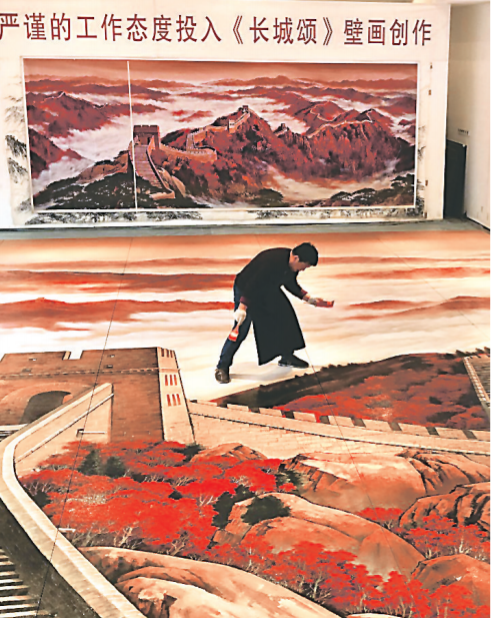

程向军绘制大型漆壁画《长城颂》。

【访谈】

“红色”毫无疑问是最佳选择

读+:您能否先讲讲自己的创意构思过程?

程向军:壁画的要求很具体,主题是长城,要求用漆画,形式手法是非写实、非装饰,可以用意象的方法表现祖国大好河山。非写实,我的理解就是要表现心中的长城,而不是说用一个摄影照片把它翻成漆画,简单地复制现实生活中的长城。用意象的表现形式,就给艺术家创作提供了一个比较自由的表现空间,也就是说不拘泥于表现八达岭还是金山岭还是慕田峪……不拘泥于表现某一段长城或者某一个具体的内容。

我们在接触这个项目之前,听说征集、评选工作已经进行了两年多,油画、国画等画种都尝试过了,不少名家也都画过,但是没有达到理想的效果;后来相关部门想到,人民大会堂福建厅的大幅漆画《武夷之春》随同重大新闻事件频频亮相,堪称“上镜率”最高的中国当代漆画艺术,于是委托清华大学和中央美术学院分别以漆画形式来进行创作。

我被拉进清华美院的创作微信群里,一开始我并没有画,因为我觉得绘画系的老师是主力。前几轮大家在群里热议的时候,我一直在潜水,看大家都在关心哪些内容。

后来我就对院长说,如果你不告诉我们这个建筑是做什么的话,这个壁画就不太容易设计,因为壁画要为具体的设计对象服务,必须契合它的空间环境,设计前期需要知道建筑的色调、建筑功能,知道要达到一个什么样的视觉传达效果。

动笔之前,我对这个项目进行了深入的研究和思考。随着我们对项目的了解不断深入,我越来越意识到,要用漆画艺术展现一个伟大的主题。当时,在候选壁画画稿当中,也有方案想表达“绿水青山”的理念,主题是绿色长城。但是我觉得,中国共产党的历程是一部红色的历史,应该把红色作为我们这个画面的主体色调;另一方面,展览馆序厅墙面的石材是浅米色的,这个色调比较温暖,而漆恰恰是比较适合于表达暖色系。因为从中国古代的历史来看,漆经过历史沉淀的主体色彩就是黑和红。我们看湖北湖南出土的很多古代漆器,它们的红色经过上千年的地下侵蚀,挖出来还是跟新的一样。所以我觉得,壁画材料要保持色彩的魅力、色彩的恒久,红色毫无疑问是最佳选择,这与革命的历程、红色江山等主题形成了自然融合。

从中国画里吸收传统最好的艺术手段

读+:从艺术手法上来说,如何实现您的主题创意呢?

程向军:这个壁画要放到序厅,墙面到门口,可欣赏的距离不到25米,而这个画的宽度40米、高15米,所以从整个尺度上来看,一定要左右移动视线,才能把整幅画看完整。

在中国传统的绘画中,有很多横长构图的手卷山水画,咫尺手卷可以写千里江山。最经典的如宋代画家王希孟的《千里江山图》,可以随着视觉的流动,去欣赏囊括千里江山的壮丽风景,比西方的绘画更加浪漫,想象空间更大。作为中国人,我当然要把我们传统里最好的手段运用到上面。

怎么能够把长城的气势以及整个画面的结构安排合理?我最早提出的方案,就是舍去1/2以上的细节表现,画面1/2以上的部分要作为一个远近空间的烘托,通过这样的结构划分,体现长城的宏大气势;重点刻画的内容要放到画面1/2以下位置;画面上的长城烽火台与真实的烽火台高度是相等的,离地面8.5米高,放在这个画面上,气势一下子就出来了。

从山体的结构上,我想的是:我们要夯实长城坚如磐石的基础,而且整个蜿蜒曲折的城墙,要自然的跟山融为一体,这就需要用云去造势,要从中国画里吸取一些留白的手法,能够形成一个色彩的对比。

此外,壁画是没有外框的艺术,是从墙体里生长出来的,整个壁画要能够自然融入到这个空间里。

读+:您说过,自己的漆画创作受到楚文化的影响,能否谈一谈?

程向军:对于中国漆画来说,楚漆器我们是绕不开的丰碑。中国古代的漆艺术历史悠久,浙江跨湖桥遗址出土的弓箭,已经用漆绘制了美丽的图案,据考古论证那是8000年前的物品。中华漆的历史比陶瓷还要早,它是历史悠久的艺术。湖北省博物馆我去过多次,第一次去应该是上大学的时候。印象最深的当然就是以曾侯乙墓葬群为主的出土文物,也在博物馆里看过编钟和漆器,楚文化漆器是中国漆画艺术史上的一座丰碑。

古代漆器大多是红黑两色,我觉得有很多种原因。一个就是传说硃砂本身辟邪,硃砂的材料非常稳定,跟漆适合;还有楚人崇尚红色,他们认为红色能够表达一种激情,很热烈,蕴藏了丰富的楚文化内涵。

在向有关部门作主题陈述的时候,我也把历史的因缘描述了一下。我觉得红色从化学性能上最稳定,从精神层面上有历史渊源,是我们中国标志性色彩;2008年北京奥运会主打色彩就是中国红,中国红其实就是楚国漆器积淀下来的这种硃砂红色。

巨幅壁画由100块漆板拼接而成。

艺术工作者一定不要陷在小圈子里

读+:回头看看《长城颂》的创作过程,您有什么感悟?

程向军:《长城颂》是新时代的艺术作品,它在一个新的历史节点上出现,决非偶然。近年来,我们国家对传统文化非常重视,有很多重大的支持举措,我觉得正是这些因素促成了《长城颂》漆壁画登上国家级的殿堂,向世界展现中国漆画艺术的风采。

《长城颂》这个主题,我觉得用漆画去表现,再恰当不过了,既能展现中国古老、优秀的历史文明,也能够通过现代绘画的手段,向世界展现它的艺术魅力。

创作《长城颂》,从我个人来讲,首先源于我对祖国壮丽河山的深厚情感,我想用抒情的画面语言,像交响的叙事诗一样,给观众一种身临其境的感受。

这幅壁画能够成功,就是通过我们长期对传统文化的学习和了解,包括情感上,形成自然而然的融合。而这种融合,我觉得也是随着年龄和阅历的增长,达到了一定高度,我年轻的时候没有这个高度。当这种经验和体悟丰富了以后,反过头来自己走过的道路,看看国家走过的道路,包括我们中华文明的历史,那跟年轻时候的理解相比确实会有很大的深化。

在创作上,我们一定要从中国传统艺术、传统文化里面,汲取有意义的创作元素;当然,我们也不拒绝吸收外来先进的东西。我觉得,作为一个漆画家,或者说艺术工作者,一定要有一个大的格局,而不要陷在一个小圈子里。我们也强调匠人精神,匠人精神其实更重要的是通过匠心独运,传达精神的内涵,这个是我们漆画里最需要的。

(长江日报驻京记者柯立)

【编辑:贺方程】

“江山如此多娇”,是毛泽东的名句,写于1936年2月。

《江山如此多娇》,是中国当代画家傅抱石和关山月1959年为新建的人民大会堂合作创作的巨幅设色山水画。该画以毛泽东《沁园春·雪》词意为题材,绘“山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高”的雄阔气势,和“须晴日,看红装素裹,分外妖娆”的美丽景色。毛泽东手书“江山如此多娇”六个大字于其上。

鉴赏者认为:作者把西洋绘画和传统绘画的透视法融会在一起,并突破了时空的限制。在空间中,近景是草木葱茏,一片江南春色;远景是冰山雪岭,一派北国风光。在时序上,跨越了春与冬,打破了时间界限,使江南春色与北国隆冬同时在画面上出现。只有“宇宙视角”才能看到这样的景象,这种表现方法是中国画家的大胆独创。

美术评论家公认,作为新中国重大题材美术创作同时又是目前所知中国美术史上最大的纸本山水画,《江山如此多娇》反映了中国画在20世纪50年代开始的创新所取得的成果——中国山水画表现内容的拓展,是中国画变革成果在此时的一个具体表现。

半个世纪后,巨幅漆壁画《长城颂》高悬中国共产党历史展览馆,这是传承,也是致敬。

(李煦)

气势磅礴的《长城颂》漆壁画。长江日报驻京记者柯立 摄

中国共产党百年华诞之际,庄重大气的中国共产党历史展览馆在北京开馆。走进这红色新地标的序厅,首先看到的就是一幅40米长、15米高的《长城颂》漆壁画。

它壮丽雄浑、气势磅礴,以红、黑、白、金等颜色表现金秋朝阳下的长城:万山红遍、层林尽染,长城如巨龙逶迤在崇山峻岭中,盘旋而上、起伏蜿蜒,直入云海深处,给人以向上升腾之感,焕发出生生不息的力量。

《长城颂》是如何面世的?其创作者、清华大学美术学院教授程向军近日接受了长江日报读+专访。

千锤百炼《长城颂》

大的修改就有20轮

由傅抱石和关山月两位国画大师1959年创作的《江山如此多娇》高6.5米、宽9米,悬挂于人民大会堂迎宾厅,早已名垂画册。中国共产党历史展览馆作为红色新地标,拾级而上进入展馆序厅,抬头第一眼就会看见《长城颂》壁画,其重要性不言而喻,大家希望《长城颂》能够像《江山如此多娇》一样,以经典美术作品献给建党100周年。

据了解,中共中央宣传部、中国文联、中国美术家协会曾经向全国各地美术名家、美术院校和专业画院的艺术工作者广发“英雄帖”,两年来尝试过国画、油画、雕塑等多画种方案,很多名家都曾参加过这个项目的创作,经过反复征集、评选,清华大学美术学院程向军教授的创作方案脱颖而出。

漆壁画《长城颂》采用传统漆画技法原理,通过在铝箔粉上刻线控制整个画面造型,运用多层罩染透明漆以达到最佳的视觉效果。考虑到壁画所在的空间限制及壁画的高度,重点细节表现在画面的1/2以下,中远景强调块面的构成,远观画面结构清晰,近看有质感及细节表现。为了避免室内眩光干扰欣赏壁画,《长城颂》采用大量的材料肌理将光滑的漆面眩光分散,使壁画达到高贵、厚重、雅致的视觉效果。

2020年4月,程向军教授开始了这幅壁画的草图设计创意工作,其间经历了无数个通宵鏖战、千锤百炼、反复修改的日夜,其中较大的修改就有20轮。清华大学高度重视,全力支持创作。

《长城颂》画稿经过20多轮修改,这是程向军创作的其中一稿。长江日报驻京记者柯立 摄

最后一轮审稿是去年6月中旬,当时北京新发地出现聚集性新冠疫情,相关部门克服困难,把4件候选画稿分别喷绘成600平方米原大,动用3台电机的起重装备,在序厅的墙面逐一展开,由评委现场审定。程向军对创作意义的理解非常精准,加之其作品的视觉冲击力、创作思路和周密实施方案,打动了现场审稿的负责人。

画家为作品打99分

画稿方案得到上级领导肯定之后,程向军在材料上大胆创新。

整个壁画面积达600平方米,程向军决定分成100块漆板来拼接画面。每块漆板3米宽、2米高,它超出了传统漆画板子的尺度,而且传统漆板手工做,木材稳定性差。经过反复琢磨,他大胆地提出使用蜂窝铝板,因为铝板的工业化程度高、误差小,能确保100块漆板在拼成一幅巨画后,画面非常平整,不会因为季节和热胀冷缩而变形。而且为了避免反光,铝板可以进行哑光处理。

为了将修饰层很牢固服帖地粘贴在金属表面上,程向军团队做了很多实验,买了铝型材,做破坏性的实验,比如高温试验、紫外线试验、撞击试验等等,最后提出了一整套完整成熟的工艺实施方案。

清华大学美术学院邀请了国内顶级漆画家、材料专家、工艺美术名家、文物修复专家进行论证,为确保壁画的艺术质量提供了保障。

方案审查和准备工作就绪,已经是11月中旬。程向军与北京新醒狮艺术公司合作,在公司搭建创作平台制作室,并特邀他的学生、漆画艺术家王炳懿与公司管海龙工艺师等公司员工担任助理画师。一个50多人的制作团队,要把《长城颂》从小画稿变成600平方米的壁画,从放大画稿、刻线,到用漆板的铝粉铺底、手工研磨调制颜料……每个环节都克服了很多困难。

因为作品面积太大,团队在室内吊装了两个监控录像,确保每一个细节的准确。从霜叶如火到白雪皑皑,再到春暖花开,壁画终于圆满完工,比预定时间提前10天。

今年3月20日,作品分批次运往展览馆序厅现场安装。为确保万无一失,团队为每块漆板都做了一个金属的网格,盒子里面填充了橡胶垫。当这100块漆板完成安装后,没有一块被划坏,也没有一个工伤事故。

“经过一个月的奋战,中宣部及中国共产党历史展览馆领导非常认可我主持的这块漆壁画。”程向军给自己的这次创作打99分。

前行路上不忘良师益友

《长城颂》获得认可,师友同行纷纷祝贺程向军。程向军则感念那些帮助过他的人。

1979年,18岁的程向军独自背着书包,从河南信阳来到北京,找中央美院的杜建、高亚光老师学画。“高老师让我住在杜老师弟弟家里,每个周末来教我画画,还帮我做饭,分文未取。我痴迷绘画,主观上努力用功,进步很快,1982年考取中央工艺美术学院壁画专业,走上了绘画专业道路。学院的前辈像张仃、祝大年、权正环、袁运甫、吴冠中、杜大恺、乔十光等老师,对我影响都很大,老一辈艺术家待人接物都非常真诚。”

他回溯自己的创作历程:“乔十光是我的漆画老师,我本科上的是壁画系,毕业前期学的是壁画,大学三年级下学期被划到漆画专业。由于我学过漆画,毕业留校就让我教了漆画,其实我的心还是在绘画上,但是漆画我也有兴趣。1995年我在中国美术馆举办个人漆画展之后,担任了《中国现代美术全集》漆画卷的副主编。编书对自己是一次很重要的学习,因为有机会对全国漆画创作进行梳理和考察。这件事对我的艺术创作影响很大。几十年来对绘画写生的积累,启蒙老师和前辈们给我引路指向,这些都被应用到这次《长城颂》的创作中,也是我的创作能够获得认可的一个很重要的原因。在这次创作中,我也得到许多老师的帮助,包括中宣部的领导,他们非常懂专业,没有通过行政的手段干涉艺术创作,每次都是非常圆满地配合,我觉得特别好。”

程向军绘制大型漆壁画《长城颂》。

【访谈】

“红色”毫无疑问是最佳选择

读+:您能否先讲讲自己的创意构思过程?

程向军:壁画的要求很具体,主题是长城,要求用漆画,形式手法是非写实、非装饰,可以用意象的方法表现祖国大好河山。非写实,我的理解就是要表现心中的长城,而不是说用一个摄影照片把它翻成漆画,简单地复制现实生活中的长城。用意象的表现形式,就给艺术家创作提供了一个比较自由的表现空间,也就是说不拘泥于表现八达岭还是金山岭还是慕田峪……不拘泥于表现某一段长城或者某一个具体的内容。

我们在接触这个项目之前,听说征集、评选工作已经进行了两年多,油画、国画等画种都尝试过了,不少名家也都画过,但是没有达到理想的效果;后来相关部门想到,人民大会堂福建厅的大幅漆画《武夷之春》随同重大新闻事件频频亮相,堪称“上镜率”最高的中国当代漆画艺术,于是委托清华大学和中央美术学院分别以漆画形式来进行创作。

我被拉进清华美院的创作微信群里,一开始我并没有画,因为我觉得绘画系的老师是主力。前几轮大家在群里热议的时候,我一直在潜水,看大家都在关心哪些内容。

后来我就对院长说,如果你不告诉我们这个建筑是做什么的话,这个壁画就不太容易设计,因为壁画要为具体的设计对象服务,必须契合它的空间环境,设计前期需要知道建筑的色调、建筑功能,知道要达到一个什么样的视觉传达效果。

动笔之前,我对这个项目进行了深入的研究和思考。随着我们对项目的了解不断深入,我越来越意识到,要用漆画艺术展现一个伟大的主题。当时,在候选壁画画稿当中,也有方案想表达“绿水青山”的理念,主题是绿色长城。但是我觉得,中国共产党的历程是一部红色的历史,应该把红色作为我们这个画面的主体色调;另一方面,展览馆序厅墙面的石材是浅米色的,这个色调比较温暖,而漆恰恰是比较适合于表达暖色系。因为从中国古代的历史来看,漆经过历史沉淀的主体色彩就是黑和红。我们看湖北湖南出土的很多古代漆器,它们的红色经过上千年的地下侵蚀,挖出来还是跟新的一样。所以我觉得,壁画材料要保持色彩的魅力、色彩的恒久,红色毫无疑问是最佳选择,这与革命的历程、红色江山等主题形成了自然融合。

从中国画里吸收传统最好的艺术手段

读+:从艺术手法上来说,如何实现您的主题创意呢?

程向军:这个壁画要放到序厅,墙面到门口,可欣赏的距离不到25米,而这个画的宽度40米、高15米,所以从整个尺度上来看,一定要左右移动视线,才能把整幅画看完整。

在中国传统的绘画中,有很多横长构图的手卷山水画,咫尺手卷可以写千里江山。最经典的如宋代画家王希孟的《千里江山图》,可以随着视觉的流动,去欣赏囊括千里江山的壮丽风景,比西方的绘画更加浪漫,想象空间更大。作为中国人,我当然要把我们传统里最好的手段运用到上面。

怎么能够把长城的气势以及整个画面的结构安排合理?我最早提出的方案,就是舍去1/2以上的细节表现,画面1/2以上的部分要作为一个远近空间的烘托,通过这样的结构划分,体现长城的宏大气势;重点刻画的内容要放到画面1/2以下位置;画面上的长城烽火台与真实的烽火台高度是相等的,离地面8.5米高,放在这个画面上,气势一下子就出来了。

从山体的结构上,我想的是:我们要夯实长城坚如磐石的基础,而且整个蜿蜒曲折的城墙,要自然的跟山融为一体,这就需要用云去造势,要从中国画里吸取一些留白的手法,能够形成一个色彩的对比。

此外,壁画是没有外框的艺术,是从墙体里生长出来的,整个壁画要能够自然融入到这个空间里。

读+:您说过,自己的漆画创作受到楚文化的影响,能否谈一谈?

程向军:对于中国漆画来说,楚漆器我们是绕不开的丰碑。中国古代的漆艺术历史悠久,浙江跨湖桥遗址出土的弓箭,已经用漆绘制了美丽的图案,据考古论证那是8000年前的物品。中华漆的历史比陶瓷还要早,它是历史悠久的艺术。湖北省博物馆我去过多次,第一次去应该是上大学的时候。印象最深的当然就是以曾侯乙墓葬群为主的出土文物,也在博物馆里看过编钟和漆器,楚文化漆器是中国漆画艺术史上的一座丰碑。

古代漆器大多是红黑两色,我觉得有很多种原因。一个就是传说硃砂本身辟邪,硃砂的材料非常稳定,跟漆适合;还有楚人崇尚红色,他们认为红色能够表达一种激情,很热烈,蕴藏了丰富的楚文化内涵。

在向有关部门作主题陈述的时候,我也把历史的因缘描述了一下。我觉得红色从化学性能上最稳定,从精神层面上有历史渊源,是我们中国标志性色彩;2008年北京奥运会主打色彩就是中国红,中国红其实就是楚国漆器积淀下来的这种硃砂红色。

巨幅壁画由100块漆板拼接而成。

艺术工作者一定不要陷在小圈子里

读+:回头看看《长城颂》的创作过程,您有什么感悟?

程向军:《长城颂》是新时代的艺术作品,它在一个新的历史节点上出现,决非偶然。近年来,我们国家对传统文化非常重视,有很多重大的支持举措,我觉得正是这些因素促成了《长城颂》漆壁画登上国家级的殿堂,向世界展现中国漆画艺术的风采。

《长城颂》这个主题,我觉得用漆画去表现,再恰当不过了,既能展现中国古老、优秀的历史文明,也能够通过现代绘画的手段,向世界展现它的艺术魅力。

创作《长城颂》,从我个人来讲,首先源于我对祖国壮丽河山的深厚情感,我想用抒情的画面语言,像交响的叙事诗一样,给观众一种身临其境的感受。

这幅壁画能够成功,就是通过我们长期对传统文化的学习和了解,包括情感上,形成自然而然的融合。而这种融合,我觉得也是随着年龄和阅历的增长,达到了一定高度,我年轻的时候没有这个高度。当这种经验和体悟丰富了以后,反过头来自己走过的道路,看看国家走过的道路,包括我们中华文明的历史,那跟年轻时候的理解相比确实会有很大的深化。

在创作上,我们一定要从中国传统艺术、传统文化里面,汲取有意义的创作元素;当然,我们也不拒绝吸收外来先进的东西。我觉得,作为一个漆画家,或者说艺术工作者,一定要有一个大的格局,而不要陷在一个小圈子里。我们也强调匠人精神,匠人精神其实更重要的是通过匠心独运,传达精神的内涵,这个是我们漆画里最需要的。

(长江日报驻京记者柯立)

【编辑:贺方程】

一周热门

- {{index+1}}{{item.title}}

互动

互动

投诉建议

投诉建议 长江头条

长江头条 在线问答

在线问答 数字报

数字报

移动端

移动端

长江网移动端

长江网移动端 长江头条移动端

长江头条移动端