全球首次!武汉教授给1亿年前的“龟宝宝”做体检发现……

一个孕育于风云变幻白垩纪晚期的“龟宝宝”,如今在武汉南望山下与世人见面,历经一亿年的风雨,“龟宝宝”能告诉我们什么?

近日,发现这枚龟胚胎蛋化石的,韩凤禄副教授团队将他们关于这个“龟宝宝”的身世研究刊布于世,在线发表在国际权威生物学期刊上,这是首次通过系统的研究胚胎化石将龟蛋和具体的属种联系起来。

破壳中的南阳豫龟(南雄龟科)想象图(Masato Mattori绘制)

在河南考察偶得国内报道的第2枚龟胚胎化石

韩凤禄是中国地质大学(武汉)副教授,长期研究古脊椎动物起源和演化。韩凤禄团队近期完成了一项重大研究,团队研究确认,一枚自河南发现的龟胚胎化石。

2018年6月,韩凤禄和同为地大老师的江海水去河南进行野外考察时,偶然获得一个外形奇特的石头。看到“石头”暴露在外的疑似动物骨骼的构造,他们当下确认,这个石头不简单,需要深入研究这可能是一个重大发现。后经研究确定,这是一枚约1亿年前南雄龟科成员所产的蛋。

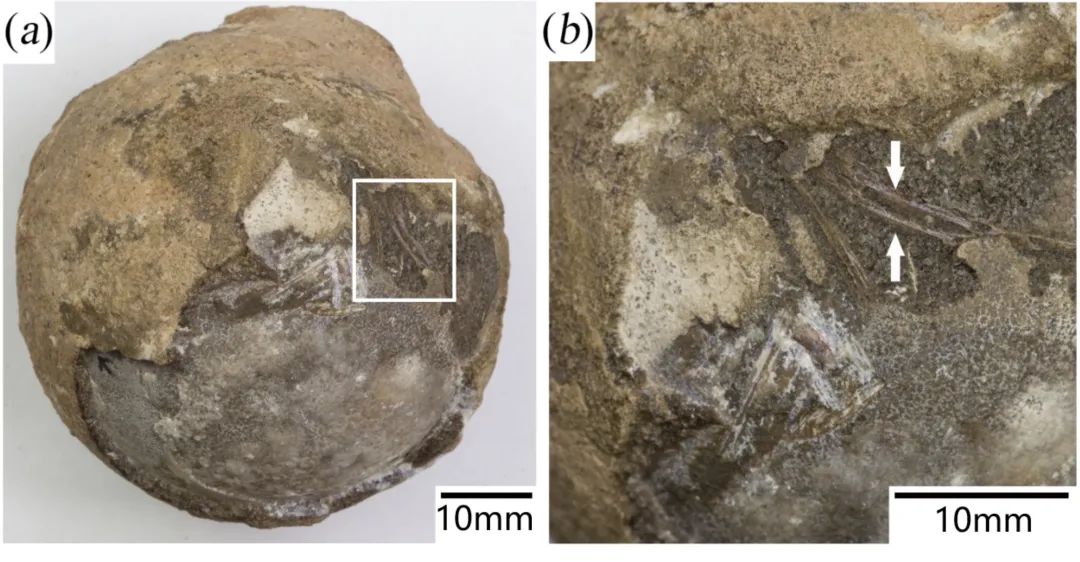

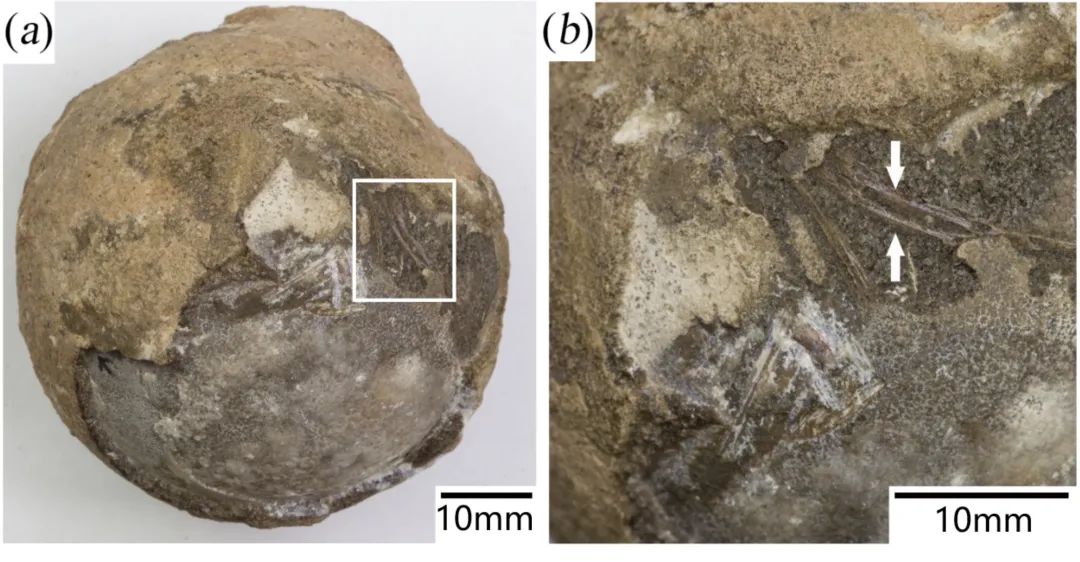

龟胚胎蛋化石CUGW EH051照片,右图中白色箭头指示暴露出来的胚胎骨骼

尽管龟鳖类已在地球上存在了2亿多年,世界各地也不乏龟鳖类骨骼和蛋化石,但是全球范围内鲜有龟鳖类胚胎化石。此次研究的龟胚胎化石,是国内有报道发现的第2枚。我国有报道发现的第一枚龟胚胎化石,产于河南西峡一带,当时并未作深入研究。

“龟宝宝”已长到84%,可看到骨骼

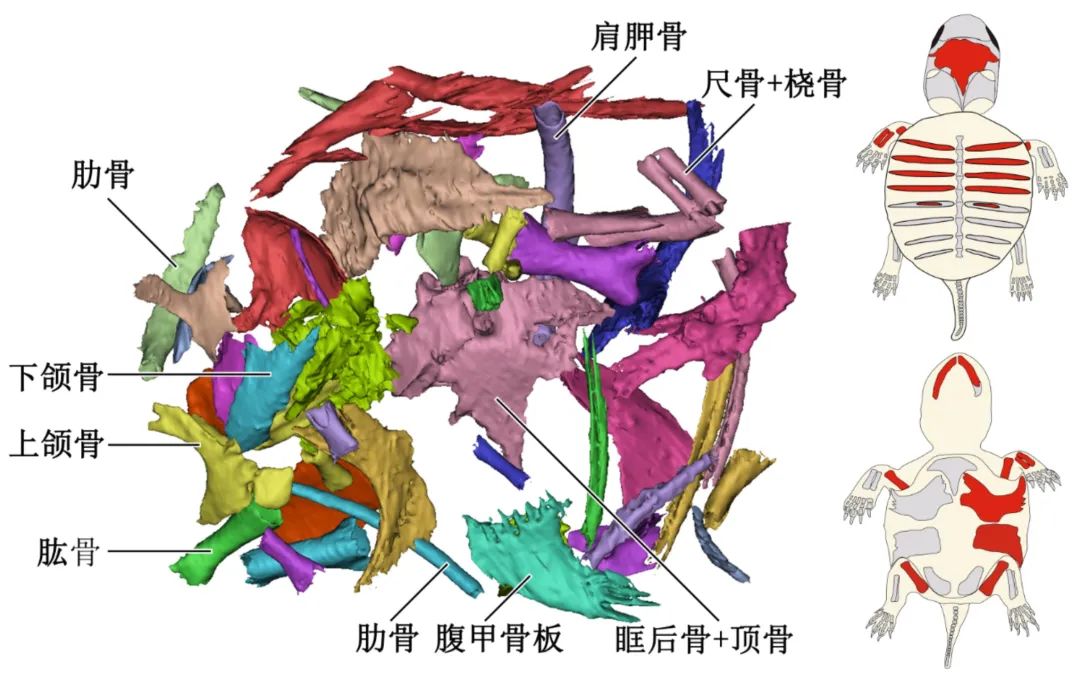

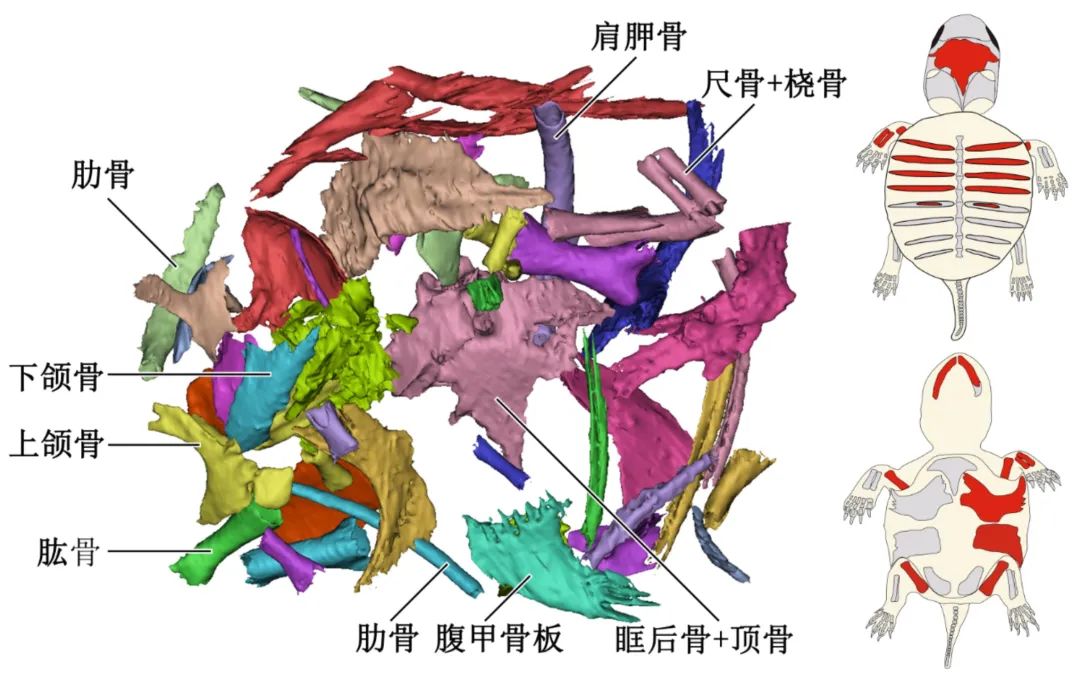

为了能够最大限度获得胚胎骨骼信息,同时减少对化石的损害,研究团队使用micro-CT对该枚蛋化石进行整体扫描,并利用3D重建软件对内部的胚胎骨骼进行三维建模。

研究团队确认,此次发现的“龟宝宝”类别为南雄龟科,能清晰分辨其主要骨骼,根据骨骼的发育程度认为已达到84%左右,即将破壳。

1966年,我国广东南雄出土了一种白垩纪时期巨大型陆生龟化石。因此前从未发现过此类龟种,古生物界便将其命名为“南雄龟”。

胚胎骨骼的复原与重建,左图为3D重建图,右图红色部分为识别出的龟胚胎骨骼。

据研究主要负责人柯宇铮介绍,研究首次通过胚胎骨骼建立了乌龟蛋化石和骨骼化石的生物学亲缘联系,并探讨了鳖类繁殖策略的演化,是古生物学界对河南白垩纪龟鳖胚胎化石的首次详细研究。

目前,仅在德国、蒙古、巴西、美国和中国河南等地正式报道过龟鳖类胚胎化石,但是这些研究未对胚胎骨骼进行深入研究。地大的研究,是目前已知的全国首次,也是全球首次通过胚胎将龟蛋和具体的属种联系起来。

它来自白垩纪晚期,蛋壳厚度属同类化石中最厚

韩凤禄介绍,此次龟胚胎化石研究结果显示,“该蛋化石整体呈球形,直径54-59 cm,蛋壳厚度达到了1.8 mm,在蛋壳破损处发现了细小骨骼。”它的蛋壳,在同类化石中是最厚的。

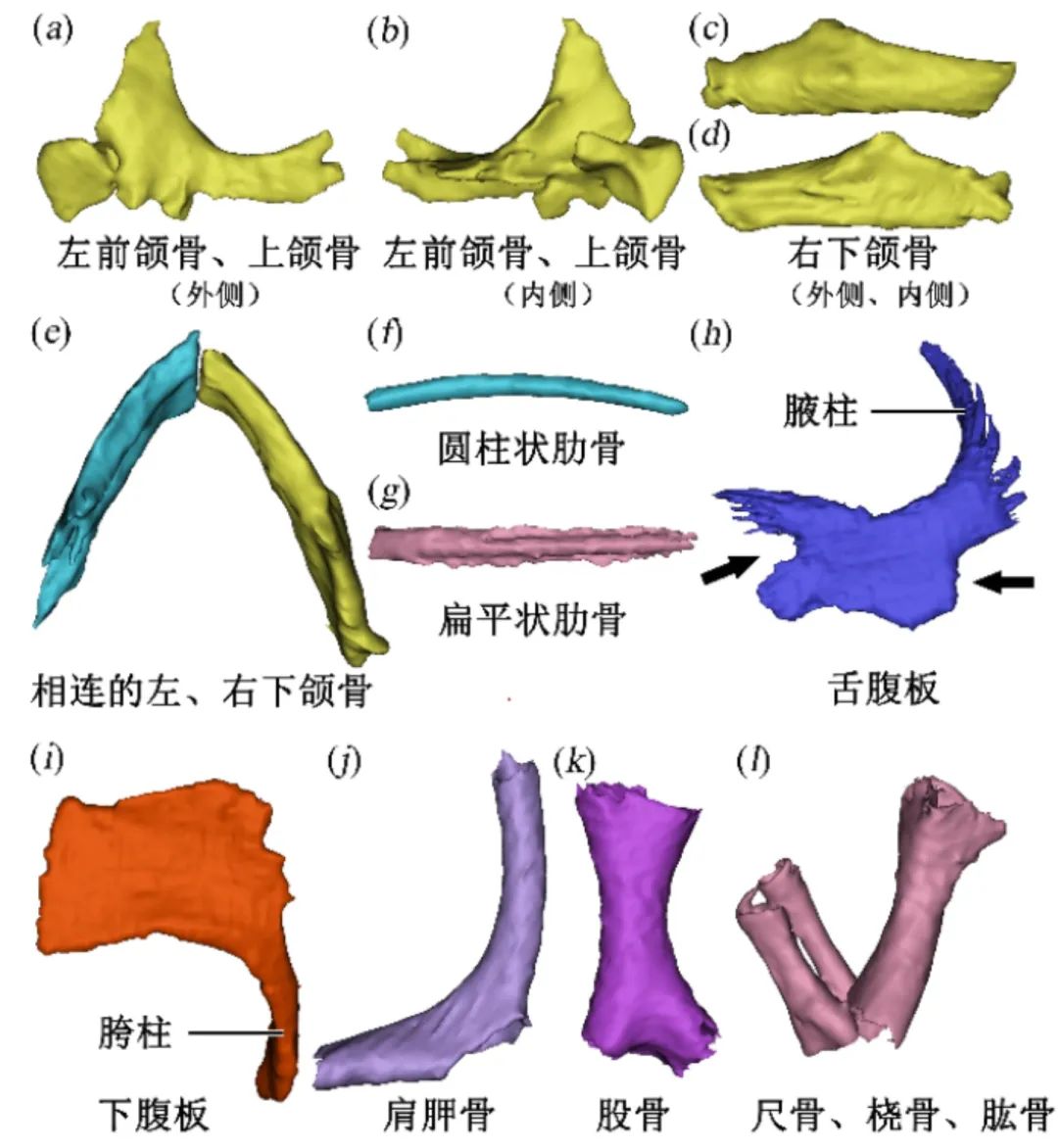

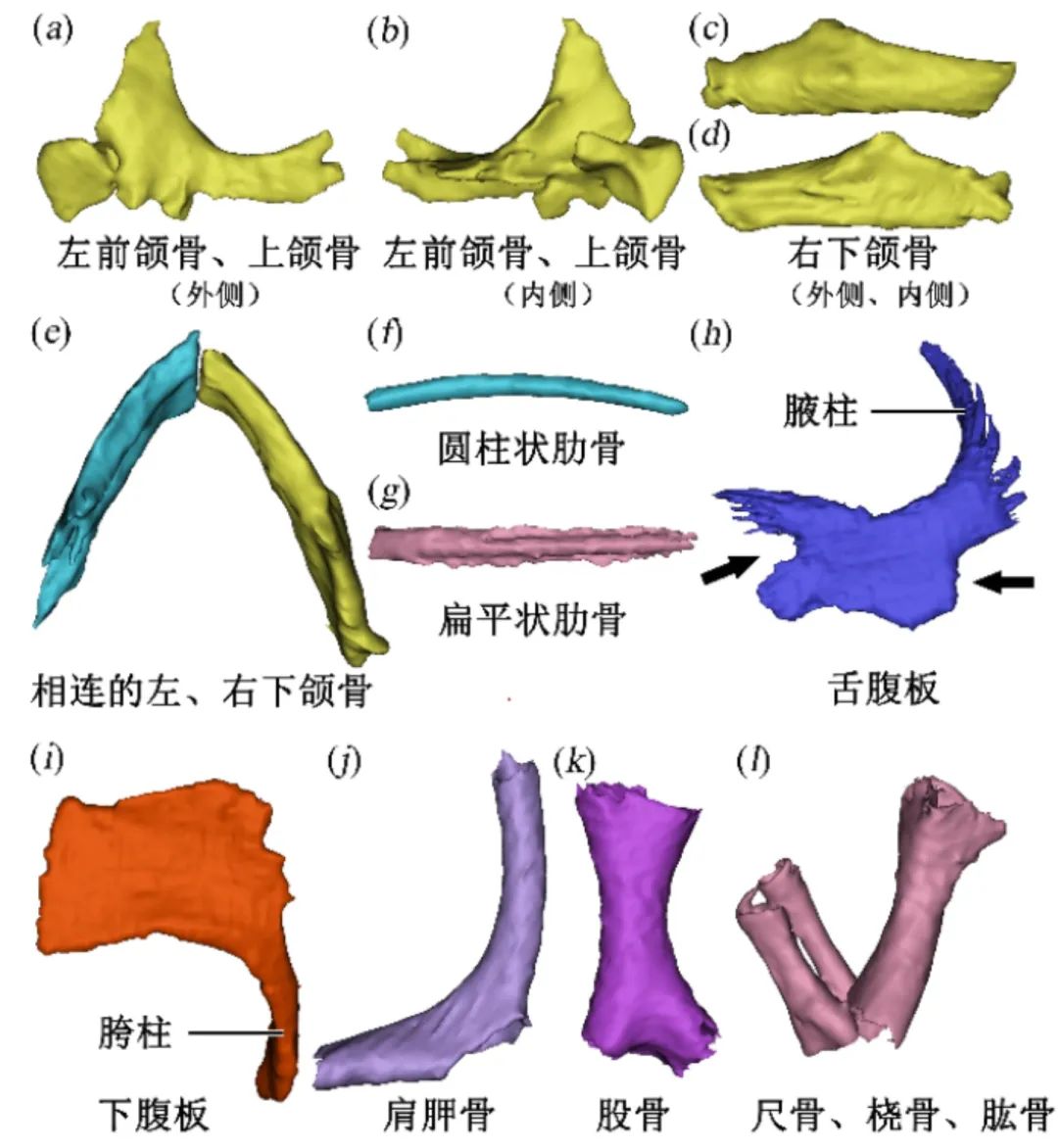

龟胚胎部分骨骼的三维重建图。

该枚龟胚胎化石产出时代是白垩纪晚期。白垩纪晚期生态多样性很高,但白垩纪末发生了地球演化史上最著名的恐龙灭绝事件。大体型的南雄龟也在白垩纪末完全灭绝,而和南雄龟科亲缘关系较近的、拥有稍薄蛋壳的椽龟科顺利延续到了新生代。

能否从蛋壳的厚度判断出它是在什么样的特殊环境和条件下形成的,是不是和气候、环境的突变有关?

韩凤禄回答,目前还很难给一个非常准确的结论。但可以确定的是,这种厚蛋壳可能受多种因素的影响,一方面和蛋本身比较大有关,另一方面和古环境密切相关。比如干旱、酸碱度、气温都会有影响。目前认为这种极厚的蛋壳可能是对当时炎热干旱环境的一种适应。(长江日报记者谭芳 通讯员庞伟红)

【编辑:张玲】

近日,发现这枚龟胚胎蛋化石的,韩凤禄副教授团队将他们关于这个“龟宝宝”的身世研究刊布于世,在线发表在国际权威生物学期刊上,这是首次通过系统的研究胚胎化石将龟蛋和具体的属种联系起来。

破壳中的南阳豫龟(南雄龟科)想象图(Masato Mattori绘制)

在河南考察偶得国内报道的第2枚龟胚胎化石

韩凤禄是中国地质大学(武汉)副教授,长期研究古脊椎动物起源和演化。韩凤禄团队近期完成了一项重大研究,团队研究确认,一枚自河南发现的龟胚胎化石。

2018年6月,韩凤禄和同为地大老师的江海水去河南进行野外考察时,偶然获得一个外形奇特的石头。看到“石头”暴露在外的疑似动物骨骼的构造,他们当下确认,这个石头不简单,需要深入研究这可能是一个重大发现。后经研究确定,这是一枚约1亿年前南雄龟科成员所产的蛋。

龟胚胎蛋化石CUGW EH051照片,右图中白色箭头指示暴露出来的胚胎骨骼

尽管龟鳖类已在地球上存在了2亿多年,世界各地也不乏龟鳖类骨骼和蛋化石,但是全球范围内鲜有龟鳖类胚胎化石。此次研究的龟胚胎化石,是国内有报道发现的第2枚。我国有报道发现的第一枚龟胚胎化石,产于河南西峡一带,当时并未作深入研究。

“龟宝宝”已长到84%,可看到骨骼

为了能够最大限度获得胚胎骨骼信息,同时减少对化石的损害,研究团队使用micro-CT对该枚蛋化石进行整体扫描,并利用3D重建软件对内部的胚胎骨骼进行三维建模。

研究团队确认,此次发现的“龟宝宝”类别为南雄龟科,能清晰分辨其主要骨骼,根据骨骼的发育程度认为已达到84%左右,即将破壳。

1966年,我国广东南雄出土了一种白垩纪时期巨大型陆生龟化石。因此前从未发现过此类龟种,古生物界便将其命名为“南雄龟”。

胚胎骨骼的复原与重建,左图为3D重建图,右图红色部分为识别出的龟胚胎骨骼。

据研究主要负责人柯宇铮介绍,研究首次通过胚胎骨骼建立了乌龟蛋化石和骨骼化石的生物学亲缘联系,并探讨了鳖类繁殖策略的演化,是古生物学界对河南白垩纪龟鳖胚胎化石的首次详细研究。

目前,仅在德国、蒙古、巴西、美国和中国河南等地正式报道过龟鳖类胚胎化石,但是这些研究未对胚胎骨骼进行深入研究。地大的研究,是目前已知的全国首次,也是全球首次通过胚胎将龟蛋和具体的属种联系起来。

它来自白垩纪晚期,蛋壳厚度属同类化石中最厚

韩凤禄介绍,此次龟胚胎化石研究结果显示,“该蛋化石整体呈球形,直径54-59 cm,蛋壳厚度达到了1.8 mm,在蛋壳破损处发现了细小骨骼。”它的蛋壳,在同类化石中是最厚的。

龟胚胎部分骨骼的三维重建图。

该枚龟胚胎化石产出时代是白垩纪晚期。白垩纪晚期生态多样性很高,但白垩纪末发生了地球演化史上最著名的恐龙灭绝事件。大体型的南雄龟也在白垩纪末完全灭绝,而和南雄龟科亲缘关系较近的、拥有稍薄蛋壳的椽龟科顺利延续到了新生代。

能否从蛋壳的厚度判断出它是在什么样的特殊环境和条件下形成的,是不是和气候、环境的突变有关?

韩凤禄回答,目前还很难给一个非常准确的结论。但可以确定的是,这种厚蛋壳可能受多种因素的影响,一方面和蛋本身比较大有关,另一方面和古环境密切相关。比如干旱、酸碱度、气温都会有影响。目前认为这种极厚的蛋壳可能是对当时炎热干旱环境的一种适应。(长江日报记者谭芳 通讯员庞伟红)

【编辑:张玲】

一周热门

- {{index+1}}{{item.title}}

互动

互动

投诉建议

投诉建议 长江头条

长江头条 在线问答

在线问答 数字报

数字报

移动端

移动端

长江网移动端

长江网移动端 长江头条移动端

长江头条移动端