智能网联汽车结合了自动驾驶和车联网技术,怎样让汽车更安全且“聪明”?

在人力资源和社会保障部近期公布的19个新职业中,智能网联汽车测试员位列其中。7月31日,长江日报记者来到岚图汽车科技有限公司(以下简称“岚图汽车”),跟随“95后”智能驾驶测试工程师任聪上路测试。

“眼观六路、耳听八方”是任聪和同事们的工作状态。他们随时随地感受跟车加减速、前车切入切出、车道居中、变道控制、匝道通行等情况下车辆的行驶表现,从驾驶过程中不断“找茬”,再通过算法优化去修正“瑕疵”,他们更像是“训练”智能网联汽车的教练,帮助车辆成长。

车辆从下线到量产要测试2万多次

任聪(主驾驶位)和同事在开展封闭场地测试。长江日报记者刘晨玮 摄

启动汽车,任聪驾驶着外观被特殊伪装覆盖的测试车上路。与普通汽车不同,测试车装备了激光雷达等全方位感知系统,搭载规控算法,这些都是智能驾驶技术的核心。此外,车内外还安装了不同数据采集设备,用于记录和分析测试过程中的细节。

行驶到一处测试场地,任聪下车后和同事搭建测试场景:“今天要测试‘鬼探头’场景下的自动紧急制动性能,也就是在前方突然有行人穿出时,车辆能否紧急刹车来防止或减轻碰撞。”

如何模拟这一情形?任聪和同事们从后备厢拿出专门用于安全测试的假人模型,摆放在道路中间。测试车内部,数据采集和可视化工具已经开启,实时记录视频、视觉和毫米波雷达目标的横纵向距离以及速度、规划控制输出指令等在内的各项数据。

测试开始,任聪将车辆时速提至40公里向前行驶,侧方假人突然横穿马路,伴随着“吱”的刹车声,测试车辆紧急刹车,停在了距离假人约1米处。接下来,时速提升至50公里、60公里,车辆均安全刹住。

在完成自动紧急制动功能的测试后,他们转入自适应巡航控制(ACC)系统的静止目标场景测试。任聪的同事将另一台车辆停放在测试车道的中心位置,并部署了双车惯导定位系统,任聪随后驾驶车辆分别以时速60公里、80公里、100公里向静止目标驶去。

车内电脑的数据显示,在接近前方车辆大约150米的距离时,已感知到前方的静止车辆,开始执行减速动作。最终,车辆平稳地在目标车辆后方约3米的位置停下。

任聪告诉记者,他与团队曾针对某车型进行紧急制动调试,为了将紧急制动响应时间达到最佳水平,通过对轮胎、摩擦片、制动压力控制方式等反复验证,最终将车辆响应时间从440毫秒缩短到280毫秒,“减少的这160毫秒,意味着大幅缩短了紧急制动的制动距离,转化为用户安全性能的显著提升”。

任聪介绍,目前,自动驾驶技术基本分为L0—L5六个等级,国内新能源汽车的主流在L2等级,即可实现部分自动驾驶。

从项目首台车辆下线到量产,至少会经历五轮全量测试验证,一轮测试就要完成4000多次不同场景下的测试,总共要历经2万多次测试,测试里程总计至少10万公里。在车型量产面向市场后,每逢版本升级迭代的时候,智能驾驶测试工程师们依然会进行测试类工作。

让智能车学会处理各种路况

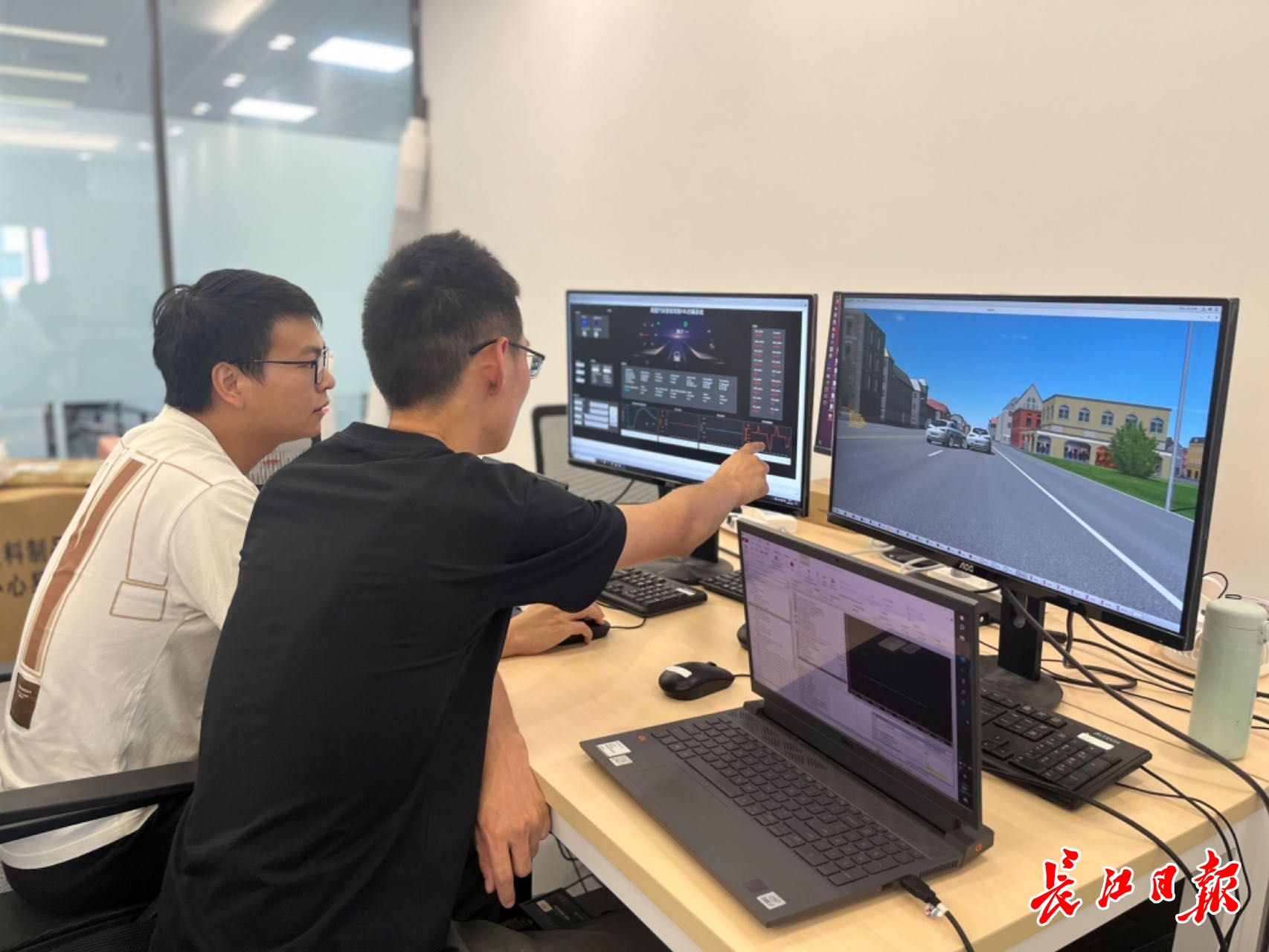

任聪(黑衣)和同事在开展模拟仿真测试。 长江日报记者刘晨玮 摄

数据显示,2024年1月—5月,国内乘用车L2级辅助驾驶渗透率就突破50%,网联化技术加速渗透,开放智能网联汽车测试示范道路总长度达3.2万多公里,测试总里程超过1.2亿公里。

7月3日,《关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知》发布,确定了20个城市(联合体)为首批“车路云一体化”应用试点城市,武汉入选。

记者了解到,岚图汽车已获得武汉市经济和信息化局、公安局、交通运输局联合授予的智能网联测试牌照,标志岚图汽车在智能驾驶领域技术已达到较高水准,为未来在指定区域内开展自动驾驶道路测试奠定基础。

任聪告诉记者,目前他参与的车型已经实现了高速和快速路辅助驾驶,年底,城市领航辅助驾驶功能也会推送给用户。

城区道路场景更为复杂,红绿灯、斑马线,随时出现的机动车、电动车、自行车和行人都是重点。行驶中,车辆能否安全、果断,同时兼顾舒适性,需要团队成员经过反复测试记录、改进迭代,从而提升车辆在复杂场景下的安全性和类人性。

对于测试工程师而言,要尽可能想办法在各种场景下进行测试,比如在不同道路条件、时段、天气、车速等各种组合情况,还有不同路段,譬如拐弯、匝道、直行、调头等,让智能车学习人类去处理各种情况。

任聪说,入行至今,他在武汉至少已跟测过上百条道路,“保障安全是基础线,提升用户体验感是更高目标,相信我们的工作在未来会带来更多可能”。

(长江日报记者刘晨玮)

【编辑:符樱】