2023年:在国家构建新发展格局中,更加凸显武汉战略地位和区域价值

今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是推进落实省第十二次党代会和市第十四次党代会部署的关键之年。

政府工作报告提出,笃定信心、奋发有为,做好今年工作,努力在湖北建设全国构建新发展格局先行区中当先锋、打头阵,加快打造新时代英雄城市,为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家武汉篇章开好局起好步。 我们要增强引领力、壮大朋友圈,让武汉在国家构建新发展格局中的战略地位和区域价值更加凸显!

2023年

笃定信心 奋发有为

更大力度建设武汉具有全国影响力的科技创新中心

科教是武汉的核心优势。坚持把科技的命脉牢牢掌握在自己手中,更大力度建设具有全国影响力的科技创新中心,勇于开辟新领域、制胜新赛道,锻造产业竞争新优势,加快把科教人才优势转化为创新发展优势。

锐科光纤激光技术股份有限公司光学器件技术研究部科研人员挑灯夜战。长江日报记者高勇 通讯员汪慧 摄

打造原始创新策源地,更好服务科技自立自强

打造高能级创新平台:大力推动国家实验室及其在汉基地建设,争创光电子信息领域国家实验室,获批建设10家以上全国重点实验室。高水平打造重大科技基础设施群。高标准建设东湖科学城,打造原始创新策源地。

培育高水平创新主体:打造大学科技园、环大学创新经济带。加快国家信息光电子创新中心、数字化设计与制造创新中心等平台建设。实施创新主体梯度培育行动,高新技术企业突破1.3万家。强化关键核心技术攻关。

推进高效能成果转化:完善“政产学研金服用”创新体系,建设一批科技成果中试平台、一批技术转移示范机构。建设东湖科技保险示范区,争创全国科创金融改革试验区,创建国家知识产权保护示范区。打造全要素创新空间。

做大做强光电子信息等优势产业集群

增强先进制造业支撑力:争创国家制造业高质量发展试验区。全力推动光电子信息、新能源和智能网联汽车、生命健康、高端装备、北斗等优势产业集群做大做强。培育50家标准领跑者企业。

增强现代服务业竞争力:大力培育总部经济、枢纽经济、流量经济、楼宇经济。加快区域金融中心建设,新增金融机构5家。引进培育总部企业20家。建设10个生产性服务业创新发展示范区,培育10个生活性服务业创新先行区,打造全国现代服务业基地。

推出数字经济应用场景200项以上

增强新兴产业牵引力:加快培育新能源、新材料、电磁能、绿色低碳等新增长点,推动元宇宙、人工智能、区块链、量子计算等产业加速成长,争创未来产业先导区。

增强数字经济驱动力:争创国家首批“5G+工业互联网”融合应用先导区。打造光电子等13个工业互联网平台,工业互联网标识解析武汉国家顶级节点接入企业突破1万家,推出200项以上应用场景。加快“城市大脑”建设。力争数字经济核心产业增加值占比提升到11%左右。

大武汉就是大市场,让发展信心强起来

大武汉就是大市场。我们要更好发挥市场广阔的优势,充分释放内需潜能、充分激活发展动能,让社会预期好起来,让发展信心强起来!

光谷步行街。长江日报记者 高勇 摄

加快建设国际消费中心城市

把恢复和扩大消费摆在优先位置,千方百计提振促进消费。加大消费端政策支持力度,组织系列主题消费活动,积极促进新能源汽车等大宗消费,有效提振大众消费。重点打造10个直播电商集聚区,着力振兴汉派服装,打响汉味美食品牌。建设22个“一刻钟便民生活圈”,提升6个大型商圈,依托黄鹤楼等平台打造新品首发地。

实施“项目投资攻坚年”行动

千方百计扩大有效投资,更好发挥投资“压舱石”作用。谋划投资50亿元以上项目150个以上,招商引资产业项目到位资金5000亿元以上。统筹用好中央预算内资金、政策性开发性金融工具等资金,鼓励和吸引更多民间资本参与重大工程和补短板项目建设。开工建设亿元以上项目900个,续建亿元以上项目1840个,推进市级重大项目430个,固定资产投资增长10%以上。

力争市场主体总量突破200万户

实施市场主体培育壮大工程,千方百计发展市场主体,力争市场主体总量突破200万户。新增“四上”企业1000家、专精特新“小巨人”企业60家、境内外上市公司10家。做好第五次全国经济普查工作。加强中小微企业和个体工商户帮扶纾困,帮助企业稳下来、活下去、发展好。

增强引领力壮大朋友圈,加快建设国内国际双循环枢纽

武汉处在我国主要经济区的几何中心,综合优势日益突出。增强“一主引领”功能,壮大朋友圈,协同促进以武鄂黄黄为核心的武汉都市圈建设成势见效,加快建设国内国际双循环的枢纽。

军山新城,路特斯科技全球总部园区、东风云峰、东风新能源产业园等一批重大项目加快推进。长江日报记者 刘斌 摄

高标准启动武汉新城建设

加快提升辐射带动能级:做优主城区,打造高端服务业和数字经济高地。做强功能区,东湖高新区建设武鄂黄黄核心区,打造世界光谷;武汉经开区建设军山新城,打造中国车谷;临空港开发区提升网安基地综合实力,打造中国网谷;长江新区加快建设,打造区域重要增长极。做大新城区,推进常福新城、纸坊新城、天河航空城、航天新城建设,打造先进制造业高地、现代都市农业高地和宜业宜游目的地。

大力推动武汉都市圈建设:加快实施武汉都市圈发展规划,高标准启动武汉新城建设,打造武汉都市圈高质量发展和区域协同发展主引擎。加快建设光谷科技创新大走廊。

以控制成本为核心打造一流营商环境

推进重点领域改革:争创武汉都市圈要素市场化配置综合改革试点。

突破性发展民营经济:切实落实“两个毫不动摇”,实施市场准入负面清单管理,坚决破除制约民营企业发展的各种壁垒。让顶天立地的民营企业发展更好,让铺天盖地的小店小铺活力更强。

加快做强枢纽节点,深度融入国内国际双循环

深化交通强国建设试点,推动铁水公空四网互联,争创“五型”国家物流枢纽城市。推进骨干通道建设,争取开工沿江高铁武合段、武汉枢纽直通线和民航武汉区域管制中心等工程,加快建设双柳长江大桥等重大项目,完成天河机场T2航站楼改造。创建中欧班列集结中心示范工程,合力申建武汉—鄂州空港型国家物流枢纽。

打造宜居韧性智慧城市,让良好生态成为武汉最持久竞争力

要精心描绘城市“颜值”,精细刻画城市“表情”,精致塑造城市“气质”,让良好生态成为武汉最持久竞争力,让绿色成为城市最靓丽风景线!

航拍东湖绿道碧水环绕宛若城市的绿肺。长江日报记者 任勇 航拍

实施城市更新,让城市更有历史感文化味

优化城市空间格局:协调山水城关系,推动城市多中心、组团式发展,高标准规划建设“两江四岸”。

大力实施城市更新:开展“城市更新年”行动,制定城市更新三年行动方案,完成260个老旧小区改造。加大老建筑、老里弄保护修缮力度,让城市更有历史感、文化味。

不断增强城市功能:完工友谊大道北段等15条重点道路,开工富强大街等12个重点项目,推进二七过江通道等12个路网重要节点;建成地铁5号线二期、19号线,开工新港线西延线,续建10条线路。新增停车泊位12万个,建成海绵城市55平方公里。

持续提升城市品质:擦亮国际湿地城市名片,推进沉湖申报国家级湿地自然保护区,创建国家生态园林城市。继续高水平打造百里长江生态廊道。

推动绿色转型,加快建设世界滨水生态名城

坚持推进长江大保护:全面开展“新双十”行动,严格落实长江“十年禁渔”,加快剩余沿江化工企业关改搬转和长江入河排污口溯源整治,强化船舶和港口污染防治。加快汉江南岸综合整治等工程建设。

持续深入打好蓝天碧水净土保卫战:创建国家生态文明建设示范市。

积极稳妥推进碳达峰碳中和:开展国家低碳城市试点、气候投融资试点,支持“中碳登”发展,打造全国碳金融集聚区,争创全国绿色金融改革创新试验区。深入推进长江经济带绿色发展示范区建设,实施新能源汽车充(换)电基础设施建设三年行动。

牢记让人民生活幸福是“国之大者”

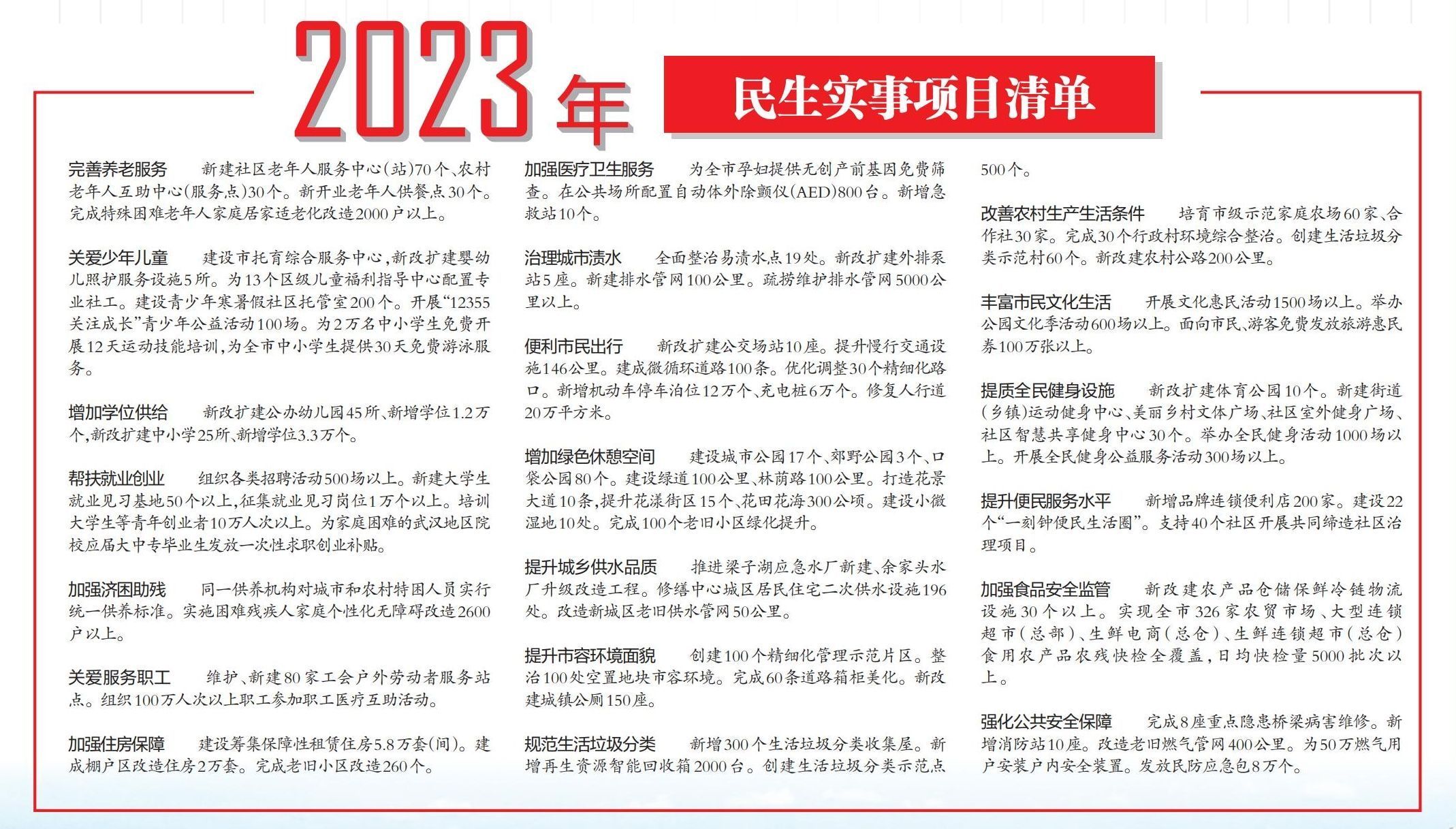

不断把“民生清单”变成“幸福账单”

始终坚持人民至上、厚植人民情怀,牢记让人民生活幸福是“国之大者”,聚焦解决群众“急难愁盼”问题,努力在推动高质量发展中创造高品质生活,不断把“民生清单”变成“幸福账单”!

招聘会现场,招工单位工作人员和应聘者在交流。长江日报记者喻志勇 摄

大力促进就业创业

坚持就业优先政策,支持创业带动就业、多渠道灵活就业。深入推进“学子聚汉”工程,新增留汉就业创业大学生30万人以上。实施“就业托底”工程,开展“101”就业援助服务,扎实做好失业人员、就业困难人员、脱贫人口等群体就业工作。推进职业技能提升行动,扩容布局“安薪驿站”,强化就业服务保障和劳动者权益保护。完善工资合理增长机制,多渠道增加城乡居民收入。

健全社会保障体系

扎实推进全民参保,全面实施职工医保普通门诊统筹和市级统筹。开展个人养老金试点。加大妇女儿童、残疾人等群体保障关爱力度,健全社会救助体系。加强退役军人服务保障体系建设。持续推动解决“一老一小”问题。着力缓解新市民、青年人特别是从事基本公共服务人员等群体住房困难。

推进教育高质量发展

推进学前教育优质普惠发展。推进义务教育优质均衡发展,巩固拓展“双减”成果。推进普通高中优质多样化发展。启动实施“双优计划”。支持在汉高校“双一流”建设,推动市属高校特色化发展。加强师德师风建设,培养高素质教师队伍。

加快建设健康武汉

认真落实新阶段疫情防控措施,加强医疗救治能力建设和防疫物资保供储备,强化老年人、婴幼儿等重点人群保护以及农村等重点区域防控,全力保健康、防重症,确保平稳转段。建设市第一医院医疗综合楼及皮肤病专科大楼、市中心医院后湖院区心血管病及老年医疗中心,加快推进市肺科医院迁建项目和光谷、杨春湖、盘龙城等区域医疗机构建设,谋划推进长江新区医疗综合体项目。争创国家中西医协同“旗舰”医院。深入实施“323”攻坚行动。深化新时代爱国卫生运动。开展全民健身活动,加快发展竞技体育,积极申办高水平体育赛事,继续办好武汉马拉松、国际渡江节等活动。

着力打造文化强市

提升公共文化服务水平,开工建设武汉戏曲艺术中心,加快建设武汉图书馆新馆、武汉广电全媒体中心。推进15个城市书房建设,打造“读书之城”。创建明楚王墓国家考古遗址公园,建设长江国家博物馆,打造长江国家文化公园武汉先行示范区,推进“万里茶道”申遗。做强文旅产业,推进文旅资源整合利用和塑造提升。办好中国(武汉)文化旅游博览会、武汉“戏码头”中华戏曲艺术节等品牌节会。

牢记政府前面“人民”二字

努力建设人民满意的服务型政府

牢记政府前面“人民”二字,坚持工作向为民聚焦,一切为了人民,一切依靠人民,深入基层,深入群众,加强调查研究,认真倾听群众呼声,及时回应群众关切。

青和居社区党委书记桂小妹(右)查看值班网格员的工作情况,了解居民的需求。长江日报记者刘斌 摄

以政治建设立根铸魂

全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,坚定不移推动党的二十大作出的重大决策部署在武汉落地见效。

财力向利民倾斜

今年市直部门日常公用经费一律压减10%、项目支出平均压减30%,把有限资金更多用在发展紧要处、民生急需上。坚持服务向便民提升,力行简政之道,加快数字政府建设,优化市民服务热线,提高政务服务效能。坚持实事向惠民发力,今年市政府将更大力度办好20个方面69件民生实事,真正把实事办实办好、办到群众心坎上。

将依法行政推向深入

践行全过程人民民主,认真落实法治政府建设实施纲要,把政府行为全面纳入法治轨道。依法接受市人大及其常委会法律监督和工作监督,自觉接受政协民主监督,主动接受社会和舆论监督,加强审计监督、统计监督。高质量办好人大代表建议和政协提案。全面推进严格规范公正文明执法,让行政执法有力度更有温度。

让担当实干蔚然成风

事不避难、义不逃责,以斗争精神迎接挑战,以快干实干出彩出新。突出创新抓落实,以市场意识、法治思维、数字理念引领治理方式和服务模式创新。强化统筹抓落实,推动工作系统性谋划、整体性推进、清单化管理。紧盯质效抓落实,严格精准精细精湛标准,提升专业素养、锤炼严实作风,一抓到底、善作善成。

用正风肃纪永葆本色

以自我革命精神纵深推进全面从严治党,锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神,驰而不息纠治“四风”。持续推进精文减会,统筹规范检查考核,切实为基层减负松绑,不搞一刀切、层层加码。加强廉洁政府建设,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,强化重点领域廉政风险防控,永葆为民务实清廉政治本色。

(整理:长江日报评论员秦孟婷 李煦 统筹:鲁珊)

【编辑:王戎飞】

一周热门

- {{index+1}}{{item.title}}

互动

互动

投诉建议

投诉建议 长江头条

长江头条 在线问答

在线问答 数字报

数字报

移动端

移动端

长江网移动端

长江网移动端 长江头条移动端

长江头条移动端