通讯员 陈志强 吴琳 陈剑枫

5月6日,梨园街华电社区财务人员在“数字街道”平台提交一条工作审批流程,街道财务人员、分管负责人在手机上收到待办提示后一键办理,自动归档原始资料、审核信息等。

洪山区大数据中心发挥“数字政府”引领,创新“三位一体”数字街道应用场景。以“一网通办”提升基层智能化水平,着力破解“指尖上的形式主义”,为基层减负注入“新动能”;以数字化赋能营商环境高质量发展,着力降低企业综合成本,激发市场主体活力;以数字技术扎根基层治理,推动治理体系和治理能力现代化。

数字赋能办公,基层减负有效更有力

“现在真是方便,很多工作我们不用街道社区来回跑了,我们有更多的时间和精力处理基层的琐事。”东湖社区工作人员左青感叹。

根据当前解决形式主义突出问题为基层减负的要求,对街道、社区30余个工作事项在“数字街道”平台优化整合,深化流程再造,从“线下跑”转变为“掌上办”,极大提高了街道、社区运转效能。

“之前我们每天都在登录各个系统,填报各部门各种报表,其实内容差不多,现在只需填报一次,多部门共享。”东湖社区书记刘汉晟介绍。“数字街道”平台与武汉市社区工作平台对接,在此前整合40余个系统的基础上,再合并4个延伸至街道的业务系统,合并后一次填报的数据可供区城运中心、区应急局、政务总值班等多部门共享,切实为基层工作减负。

梨园街道相关分管领导陈志强表示,“数字街道”平台既解当下基层工作人员“重负之渴”,又为长远提升基层治理能力现代化提供了“智慧之泉”。通过科技赋能帮助基层工作精准化、智能化,持续深化解决形式主义。让政务数字化转型真正落到实处。

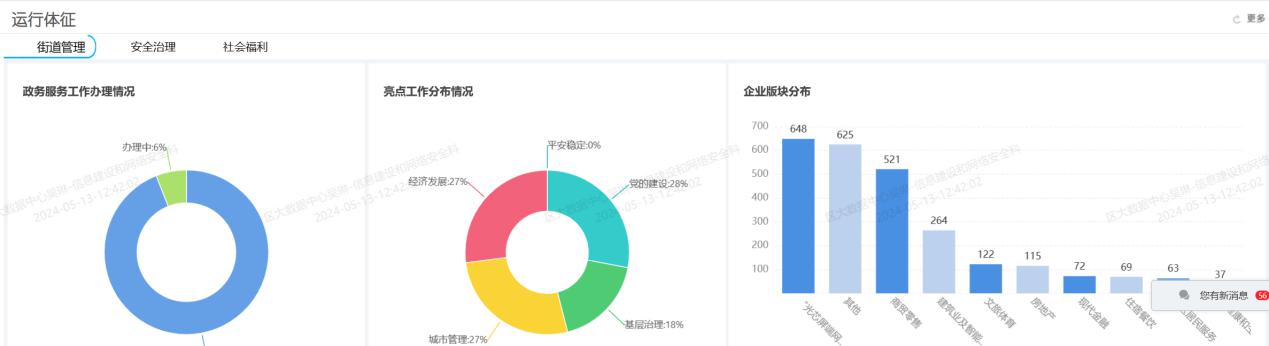

政务服务94%已办结,6%办结中;亮点工作经济发展占比27%、城市管理占比27%,政务服务、重点工作、党的建设、经济发展……这些在日常工作中产生的各种数据,通过系统分析形成街道实时运行体征,看得见的数据,让街道、社区相关负责人实时掌握本辖区经济、人口流动、市场主体及本单位重点工作等,助力决策、管理。

数字赋能服务,优化营商环境更深入

4月20日,华腾园社区一商户通过扫码在“数字街道”平台提交门店装修改造申报材料,很快社区、街道完成4个审批流程,次日,商户收到平台办结通知。过去群众办事需前往街道服务中心填写表格,层层审批,要一周才能开工,耗时耗力。“数字街道”平台还开通办件预约通道,居民线上提交后,扫码预约线下办理,让数据“跑腿”,实现群众“最多跑一次”。据了解,“数字街道”平台已开通建筑装修装饰备案、食品经营勘察等4个事项办理,目前还在不断“上新”,力求为群众提供更加便捷、高效的服务。

“一枝一叶总关情”,“梨枝枝”企退职工服务系统,是正在建设的退休职工关怀系统,企退职工通过扫码注册参与志愿服务、社区治理等活动,获得积分,积分可兑换生活用品、医疗、养老服务等。如有高空抛物、不文明遛狗、噪音扰民等行为时,则扣除积分。通过服务社区、获得积分、兑换服务和商品的模式,提高企退职工的社区治理参与度和幸福感,以共建共治、邻里互助为导向,打造高效治理现代社区。

据了解,“数字街道”平台已在建设智慧养老、互助应用场景,逐步增加更多服务群众内容。

数字赋能城市管理,“数治”触角再延伸

老旧小区消防安全一直是民生焦点,通过“数字街道”平台,街道能及时发现险情第一时间预警。

“呜呜呜......”“数字街道”平台预警嘉隆小区发现火情,街城运中心接到预警后立即通过区政务视频共享平台查看实时火情,远程广播通知疏散,同时通知消防、卫生等部门前往现场救援。街城运中心在“数字街道”平台通过物联网人流量数据,查看楼栋人员情况,老弱妇孺分布楼层数据立即转至现场救援人员,助力精准救援。事件处置完毕,街城运中心值班员通过区政务视频共享平台,关注后期现场情况。这是5月13日梨园街消防演练的情景。

区大数据中心项目负责人吴琳介绍,“数字街道”实时获取城运、12345热线、城市留言板等多个渠道聚合信息,哪条路,什么时间,正在发生什么事件,是否得到妥善处置等,都在事件地图上实时呈现,过去要在多系统间查询。“数字街道”用虚实结合的方法,让数据和物联感知的“虚”,通过整合区政务视频共享平台查看事发地的“实”,了解事件发展和结果。

该平台融合不同政务应用,改变基层传统管理和工作模式,基层减负同时提升服务效能。目前已在梨园和张家湾街试点运行。

据悉,本项目是我市首个以项目成果转化替代财政投资的街道信息化项目,实现零财政投入。计划全面应用后对平台产生的数据要素进行加工,形成数据资源,以数据资产价值收益,探索项目自循环模式。

编辑:朱曦东