长江日报大武汉客户端2月3日讯(记者秦璟 通讯员王俊)初次上手,不用画稿,10分钟就能学会“武汉剪纸”绣球花。在剪纸艺人彭艳华的带领下,长江日报记者感受到了这般奇妙体验。

彭艳华正在剪纸。长江日报记者秦璟 摄

彭艳华的工作室在青山区钢都花园街道123社区。长江日报记者来到工作室时,彭艳华正拿着剪刀创作一幅小作品。纸上没有画稿,剪刀与纸张在彭艳华手中旋转自如。

“不施画稿剪纸”是由彭艳华根据20多年剪纸经验总结出来的独特技艺。她递来一张正方形的红纸,说:“想要知道‘不施画稿剪纸’是怎么做到的,试一下最有用。”

把正方形的纸对折三次,折成一个三角形,找到最厚的一条边,就可以直接落剪了。彭艳华说,“武汉剪纸”有锯齿纹、月牙纹、枣核等若干个基本形状。剪绣球花,就从形状狭长的枣核纹样开始,它最像绣球花的花瓣。

剪多少枣核纹才是绣球花的样子呢?彭艳华笑着说:“随着你的想法来。这就是‘不施画稿’的奇妙之处。只要不把纸剪断,剪纸就会带给你惊喜。”长江日报记者半信半疑,沿着纸边交替剪下几个狭长的半圆和圆润的半圆。

剪纸半成品。

打开手上的剪纸,一个精美的对称图形展现眼前。刚刚剪下的半圆形,展开后就变成了向四周呈放射状的“枣核”,已经可见绣球花的样子。

长江日报记者正感到惊喜,彭艳华却举起手机拍下这幅作品,说:“这还是个半成品,叫‘阴刻’。我们再把它变成‘阳刻’,成品会更好看。”

阳刻的关键是“阳刻不断线”,彭艳华指导长江日报记者在空白处随意剪出镂空,形状仍是不设限制。剪刀随着先前剪下的线条移动,创造出更多新的线条。此时的窗花将变成什么样子,记者已经完全想象不到了。

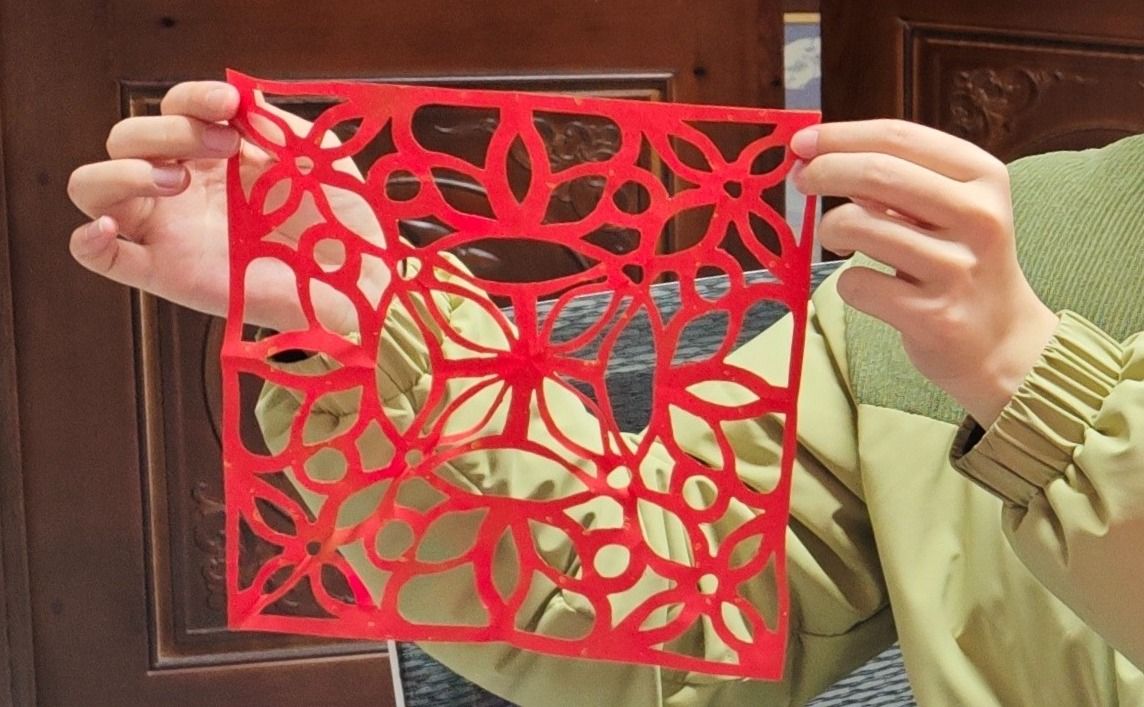

再次打开剪纸,一幅更加精致的绣球花窗花赫然展现在眼前。它不仅比刚才的样子更加精致,由记者自由发挥出的图案还巧妙组合成了4条金鱼的样子。

剪纸成品。

“看,你已经完成了一幅独一无二的‘武汉剪纸’,它是你当下灵感的体现。想要再复刻一幅出来,连你自己也难以做到咯。”彭艳华说。

彭艳华说,她自幼喜欢剪纸,起初练习剪纸时也要画稿。17岁,她参加工厂组织的春节送服务活动,有位看她剪纸的观众随口说了一句,“我看别人拿起剪刀就能直接剪,你怎么还要画稿呢?”让她上了心。

“这个人说得没错。中国剪纸是‘一把剪刀一张纸’的艺术。”她说。后来,她又当上了小学老师,要在有限的40分钟课堂上让孩子剪出成品,画稿更是来不及。彭艳华便下定决心,开始归纳“不施画稿”的剪法。

传承剪纸艺术20多年来,彭艳华用这套“不施画稿”的剪纸技艺累计教授了超10万人次学员学会“武汉剪纸”,其中包含不少残障人士。许多人因此在闲暇时间也能随手拿起纸,剪创作属于自己的剪纸。2024年,彭艳华获称“湖北好人”。

今年是申遗成功后的首个春节。为了庆祝佳节,彭艳华还和团队一起创作了直径一米多的超大幅蛇年剪纸作品,融入蛇、莲花、鲤鱼等吉祥意象,这是彭艳华和团队创作的最大的一幅生肖剪纸作品。

春节假期,彭艳华团队的武汉剪纸作品在青山区图书馆、123社区等地展览。

【编辑:符樱】