今天(2月5日),蛇年新春第一个工作日,10款“汉产机器人”亮相武汉,纷纷展示“绝活”,成为现场最亮的“明星”。

它们或手握哑铃展示力量,或面带微笑与人对话,或推倒后迅速站起,它们分别叫“荆楚”“神农”“天问”“楚宝”等,引来不少市民驻足叫绝。

能单手抓苹果的“天问”

“天问”人形机器人有38个自由度,其“灵巧手”的自由度就高达7个,能如人手般单手抓握一只苹果,其核心零部件实现了80%的“鄂研鄂产”,是机器人中的“湖北人”。

据了解,未来它将主要应用到商业服务场景中,如在家庭、工厂、超市等场所取代人力搬运重物。

“天问”人形机器人和参观市民握手,互致新年快乐。长江日报记者 陈永权 摄

能搬运重物的“劳动者”

身高1.8米、体重95公斤,能轻松搬运40公斤重物的人形机器人“劳动者”有着强壮的手臂,配合仿生关节和直驱电机,能轻松举起重物。

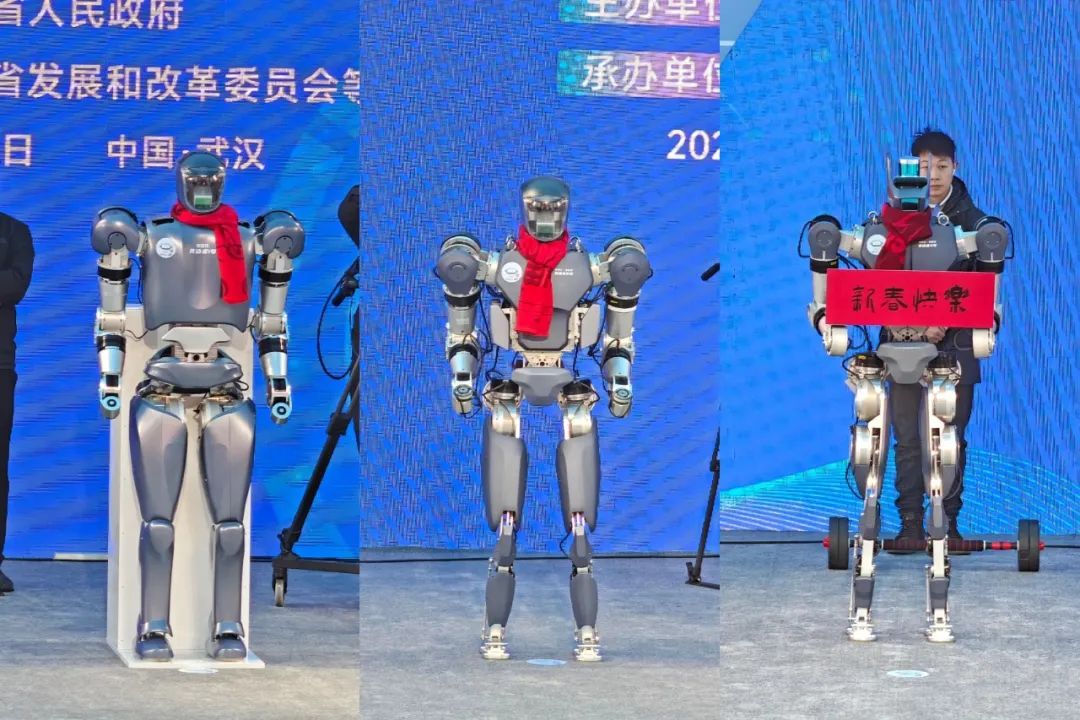

“劳动者”1号、2号、3号(从左到右)。

它在国内同类机器人中负载能力最强、自重最大,从电机到控制板全部实现自研自制,并已具备负载直膝行走的能力,预计今年底将投向变电站巡检—运维场景进行试点应用。

能奔跑能摔倒起身的“楚宝”

“楚宝”系列人形机器人身高1.6米,体重60公斤,具备走、跑、跳、摔倒爬起等功能。

“楚宝”1号、2号、3号(从左到右)。

研发团队负责人黄强教授介绍,“楚宝”系列人形机器人未来主要面向公共安全、特种作业,如边防巡逻、消防救灾等领域,完成一些高风险、高难度的任务。

能笑能哭的“荆楚”

“荆楚”机器人下肢采用行星滚柱丝杠驱动,具有低能耗长续航优势,搭载了20个自由度的仿生类人头部和高灵敏度电子皮肤,能够实现视、听、触等多模态融合感知和表情交互。

能哭笑、能惊悚的“荆楚”人形机器人。长江日报记者 陈永权 摄

通过3D面部扫描和面部建模技术,“荆楚”机器人还能定制形象,高度模仿人类相貌。

能狂推不倒的“神农”

“神农”机器人能够在多种复杂的地面实现自适应行走,在受到外部推拉扰动情况下,仍能保持稳定,其运动控制能力处于国际先进水平。

未来,“神农”和“荆楚”人形机器人有望结成暖心搭子,既能服务于智慧医疗,如配送、分拣药物,搬运医疗器械,在病房提供服务和陪护,亦能广泛应用于装配制造等工业场景。

武汉每年40亿元产业基金

投向人形机器人等赛道

据省发展改革委相关负责人介绍,楚才系列人形机器人分别由华中科技大学丁汉院士团队、陈学东院士团队,武汉大学刘胜院士团队,以及武汉光谷华汇黄强教授团队精心研发。2025年,“湖北造”人形机器人将在智能制造、医疗健康、家庭服务、应急救援等多个领域展现出巨大的应用潜力。

据悉,按照《武汉市促进未来产业创新发展实施方案》,武汉每年将安排至少40亿元产业基金,投向包含人形机器人等在内的13个细分领域,此外还成立了30亿元的数字经济产业基金,重点关注人工智能、机器人等领域,并在东湖高新区、武汉经开区、江汉区等区域加快布局人形机器人产业。

目前,借助华中科技大学、武汉大学等高校在视触感知、运动控制领域的科教、技术优势,武汉在传统工业、服务机器人上,已聚集上下游配套企业300余家。

(长江日报记者陈永权 部分图片来源湖北日报)

【编辑:王戎飞】