今年春晚,一群穿着花棉袄的机器人在现场扭起了秧歌,引发诸多关注。2月5日,蛇年新春第一个工作日,10款“汉产机器人”也同台上街,各展“绝活”。它们或手握哑铃展示力量,或面带微笑与人对话,或推倒后迅速站起,它们分别叫“荆楚”“神农”“天问”“楚宝”等,引来不少市民驻足叫绝。

据悉,武汉正以创新为驱动,抢占人形机器人创新制高点,每年40亿元产业基金投向人形机器人等新赛道,吸引300余家人形机器人产业链企业在武汉发展壮大。

单手抓苹果 双手举杠铃

核心零部件实现了80%的“鄂研鄂产”

“天问”人形机器人和参观市民握手,互致新年快乐。 记者 陈永权 摄

一早,长江日报记者在洪山礼堂南广场看到,10台机器人排队整齐站立在广场中央,周围挤满了前往观看的市民。

“您好!祝您新年快乐,蛇年行大运!”戴着红色围脖的“天问”人形机器人现场给观众拜年,其“灵巧手”的自由度就高达7个,可拿着话筒和观众握手。

研发团队相关负责人、武汉大学计算机学院李雪涛博士说,它有38个自由度,能如人手般单手抓握一个苹果,其核心零部件实现了80%的“鄂研鄂产”,未来它将主要应用到商业服务场景中,如在家庭、工厂、超市等取代人力搬运重物。

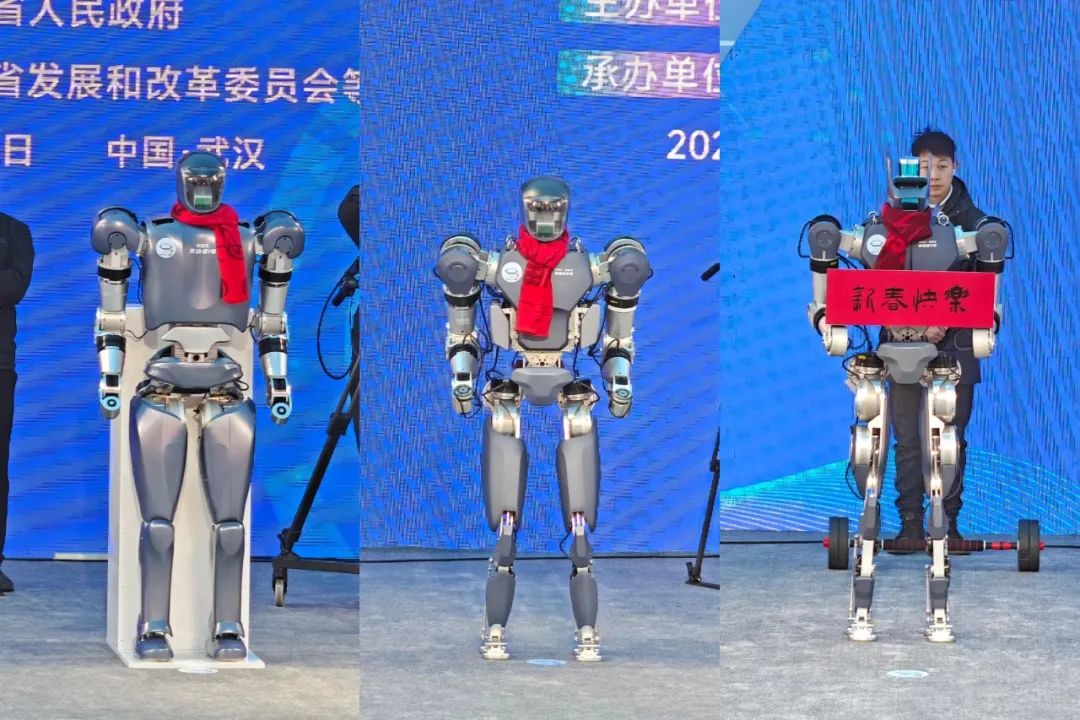

“劳动者”1号、2号、3号(从左到右)。

身高1.8米、体重95公斤,能轻松搬运40公斤重物的人形机器人“劳动者”,有着强壮的手臂,行走自如。工作人员将杠铃放到它手上,上下举杠铃5次,结束后保持举杠铃姿势不动。

武汉格蓝若精密技术有限公司副总经理熊少华称,“劳动者”在国内同类机器人中负载能力最强、自重最大,从电机到控制板全部实现自研自制,并已具备负载直膝行走的能力,预计今年底将投向变电站巡检运维场景应用。

“人形机器人首次集中亮相,标志着湖北人形机器人整机实现从0到1、从无到有,为蛇年新春增添了一抹亮丽的科技色彩。”省发展改革委高技术处相关负责人介绍,现场共10款“楚才”系列人形机器人分别由华中科技大学丁汉院士团队、陈学东院士团队,武汉大学刘胜院士团队,以及武汉光谷华汇黄强教授团队精心研发。

“楚宝”1号、2号、3号(从左到右)。

能笑能哭,能踢打,提供情绪价值

“汉产机器人”拓展多样应用场景

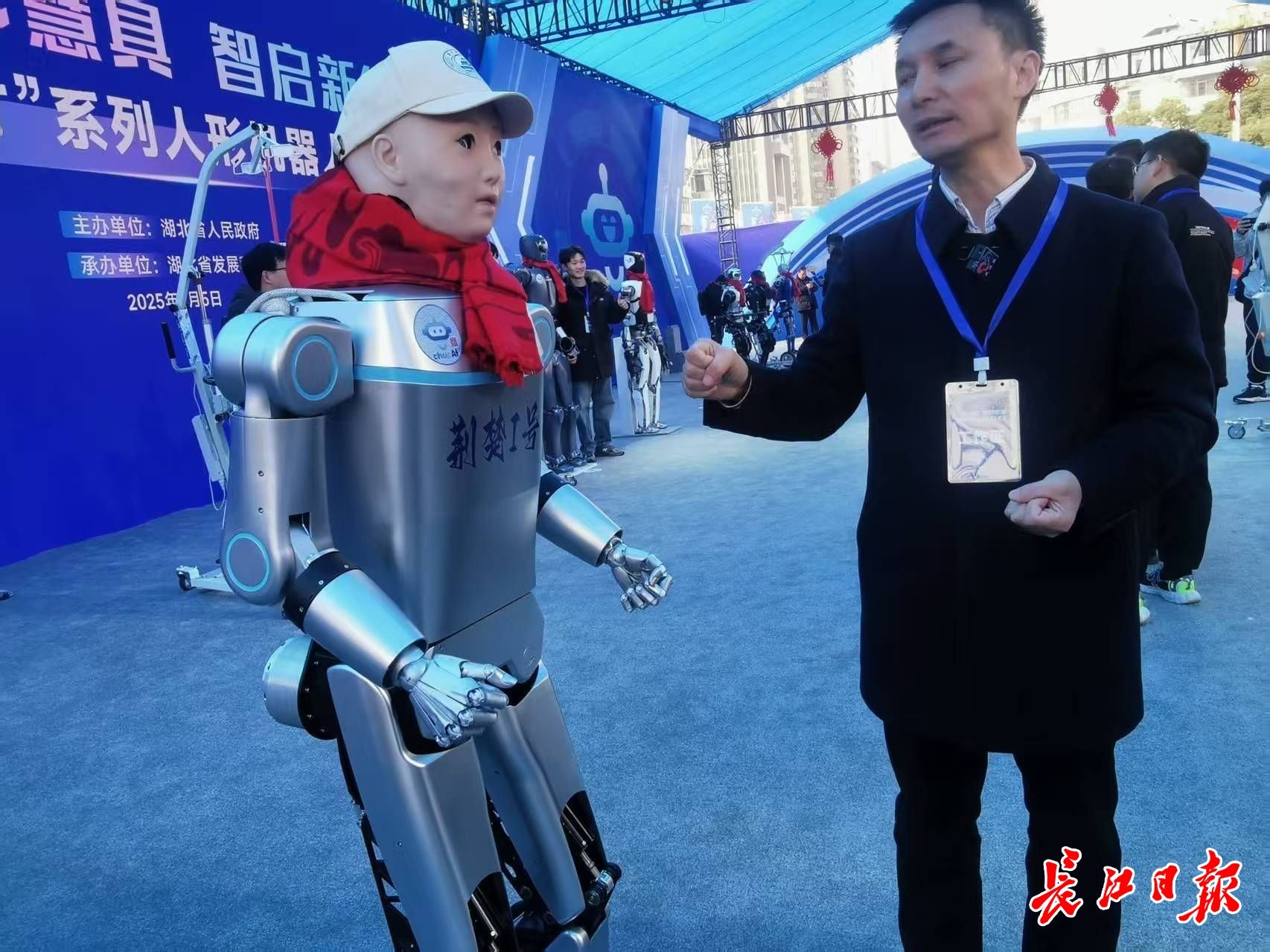

时而微笑,时而悲伤,时而惊悚,时而眨眼……“荆楚1号”机器人展示着四种“表情包”。记者用手摸下他的脸蛋儿,皮肤如婴儿般柔软,露出满足可爱的笑脸。

华中科技大学机械学院教授赵兴炜介绍,该机器人搭载了20个自由度的仿生类人头部和高灵敏度电子皮肤,能够实现视、听、触等多模态融合感知和表情交互,高度模仿人类相貌。在医疗健康领域,它可以提供情感支持和心理治疗,帮助患者提供“情绪价值”。

能哭笑、能惊悚的“荆楚”人形机器人。 记者 陈永权 摄

“神农”机器人能够在多种复杂的地面实现自适应行走,现场工作人员用手推拉身体,它仍能屹立不倒。赵兴炜说,“神农”运动控制能力处于国际先进水平。未来,“神农”和“荆楚”人形机器人有望结成暖心搭子,既能服务于智慧医疗,亦能广泛应用于装配制造等工业场景。

“楚宝”系列人形机器人身高1.6m,体重60kg,具备走、跑、跳、摔倒爬起等功能。研发团队负责人黄强教授介绍,该系列人形机器人未来主要面向公共安全、特种作业,如边防巡逻、消防救灾等领域,完成一些高风险、高难度的任务。

市发展改革委相关负责人表示,“武汉造”人形机器人坚持以“用”为导向,聚焦智能制造、智慧医疗、智慧物流等领域,全力拓展应用场景,推动人形机器人在发展中应用、在应用中发展。

能做皮肤”“眼睛”“手”等

300余家人形机器人产业链企业齐聚武汉

“慧眼”“尖鼻”“灵巧手”“大力臂”“聪明脑”……据了解,武汉正加快推进人形机器人产业突破发展,在柔性电子皮肤、机器视觉、灵巧手等先进技术领域取得了系列原创性成果。

同时,武汉多个团队正在进行人形机器人的头部、仿人机械手、皮肤、控制系统等核心零部件的研发,人形机器人躯干、关节的姿态监测和复杂环境导航定位领域,也都分布有高端人才团队。

工作人员和“荆楚”人形机器人对话。 记者陈永权 摄

在武汉华威科智能技术有限公司,研发人员正在调试一只机器手,灵活地进行抓取动作,每个感应点的面积仅1平方毫米;在光谷实验室,华中科技大学光学与电子信息学院教授易飞研究光学气体传感,拇指大小的“光鼻子”富集气体检测技术。

市经信局人工智能处负责人介绍,我市在传统工业、服务机器人领域已积累了一定的产业基础,产业上下游配套企业近300余家,具备一定的整机研发基础。同时,武汉在通用大模型和垂直行业大模型等领域拥有一定的技术基础和成果,能够为人形机器人智能操作系统、具身智能等技术研发提供支撑。

“我们将加速连珠成串。”市经信局人工智能处负责人介绍,武汉竞逐人形机器人黄金赛道,接下来要在硬件领域加快“整机”产品量产,软件领域聚焦大模型技术,打造软硬结合的发展生态;还要聚焦智能制造、智慧医疗、智慧物流等领域,全力拓展应用场景。

据悉,按照《武汉市促进未来产业创新发展实施方案》,武汉每年将安排至少40亿元产业基金,投向包含人形机器人等在内的13个细分领域,此外还成立了30亿元的数字经济产业基金,重点关注人工智能、机器人等领域,并在东湖高新区、武汉经开区、江汉区等区域加快布局人形机器人产业。

相关研究机构数据显示,预计到2026年,中国人形机器人产业规模将突破200亿元,到2035年将增长到3000亿元左右。

(记者陈永权 李佳 通讯员武经宣)

【编辑:姚昊】