春节假期刚过,武汉产业创新发展研究院(以下简称武创院)院长助理王慧中就分享了一个好消息:由武创院支持转化的心梗后心衰早期预警检测试剂产品有望今年上市。

武创院是一家新型研发机构,是连接科研与市场、推动科技成果转化的产业创新平台,也是武汉推进科技体制机制改革的试验田。2022年4月,在武汉获批建设具有全国影响力的科技创新中心当月,武创院正式投入运营,立志做好“政府不能做、高校院所不愿做、企业做不了,但科技创新又必须要做的事”。

不止步于“牵线搭桥”,更是通过市场化运作和真金白银的投入“合伙”……不到3年的时间,武创院组建挂牌成立了专业研究所26家、企业联合创新中心53家、公共服务平台7个,探索解决一些转化堵点,推动科技到产业的闭环形成。

这背后,更折射出武汉提升创新体系整体效能的底层逻辑:从市场需求和产业应用出发搞创新,推动科教人才优势加快转化为创新发展优势,加快打造具有全国影响力的科技创新高地。

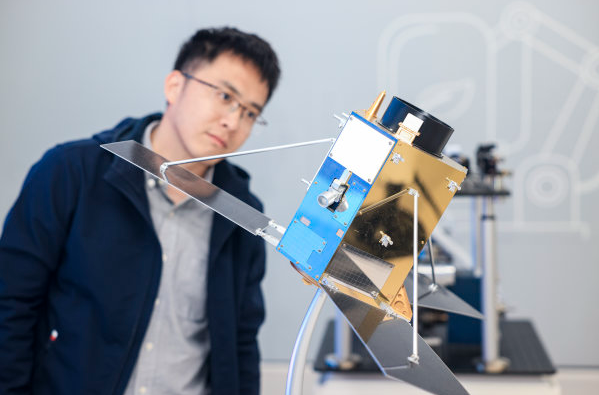

市民参观在武创院展出的“珞珈三号01星”模型。记者史伟 摄

市场技术资本相互找得到

面对早期项目向科学家让利与企业共担风险

心梗后心衰早期预警检测试剂产品,这一突破国内空白的技术,来自武创院生命科学工具产业研究所孵化的企业——武汉爱科创盈生物科技有限公司(以下简称爱科创盈)。

这个曾因“太早期”被资本冷落的项目,在武创院搭建的“拨转股+产业基金”双轨制下获得新生。一方面,武创院为“工具所”匹配“拨转股”孵化资金池;另一方面,联合社会资本设立生命科学工具产业基金。这种政府、产业方、社会资本等多方共同投入、共担风险的模式,有效提升了财政资金使用效率。

技术和市场,是怎么找到彼此的?5年前,首都医科大学附属北京安贞医院李玉琳教授团队率先在国际上发现S100A8/A9促进心梗后心肌损伤和心衰的发生。“当时,我们觉得这项发现有用,对如何转化则毫无头绪。”李玉琳回忆,“不少企业主动找上门来,但因为专利、资金等问题无法推进。”

2022年9月,由武创院联合独角兽企业武汉爱博泰克生物科技有限公司(以下简称爱博泰克)、深圳市华信资本管理有限公司(以下简称华信资本)等共同组建的武创院工具所正式成立。

爱博泰克总经理、武创院生命科学工具产业研究所所长吴知才说:“我们服务全国10万多人的科学家群体,其中有不少像李玉琳这样的科学家。他们的研究与产业应用非常贴合,有转化为产品的潜力。”

由于项目处于早期阶段,转化风险高,企业一直没有下定投资的决心,社会资本也处于观望状态。武创院作为政府方,向科学家让利;企业方也投入适量资金,实现风险共担。“在企业发展进入成长期,再去争取产业基金等社会资本融资,并将前期投入资金转化为股份。”华信资本工具产业基金负责人车能解释。

钱的问题解决了,还需要可靠的人。李玉琳说:“去年底,工具所还为我们‘物色’了懂市场的合伙人,负责产业对接、商业运营。专业人做专业事,我只用专注科研。”

2024年6月,爱科创盈落户武汉,并获得“拨转股”孵化资金池600万元的资金支持。

如今,工具所通过“拨转股”支持的三款心血管领域全球首创产品,有望在今年实现上市推广。科学家的“发现”正以更快的速度成为大众手中的“产品”。

“一个创新医疗器械产品从研发到上市,短则两三年,长则四五年甚至更久;一个原创药物的研发到上市的周期长达10年以上,投入费用动辄数亿、数十亿元。”武创院院长李锡玲说,政府每年给武创院投入10亿元,我们用这个投入来进一步引导放大,通过“大胆资本+耐心资本”模式,让财政资金与社会资本“共投共担”。

科创供应链中心展厅。记者 史伟 摄

体制机制的卡点走得通

创新的机制为央企成果转化注入新的活力

看准就干,企业坚定改革决心,解开了国有资产作价入股科技成果转化的“死结”。早在10年前,中建三局基于BIM的数字孪生技术,打造了行业首款建筑智慧运维平台。由于市场不够成熟,行业内对智慧运维产品也普遍缺乏认知,这项创新应用一直被局限在中建三局内部少数超高层建筑项目中。

武创院中建三局建筑智慧运维企业联合创新中心(以下简称创新中心)产业发展中心主任王俊告诉长江日报记者,2023年8月份,中建三局云维公司核心团队开始与武创院接触,希望共同搭建资源互补平台,双方一拍即合,三个月后共同组建了创新中心,并注册独立法人实体公司制运行。

“这是武创院推动国有企业知识产权转化的有效尝试。”武创院产业合作部负责人王新峰说,武创院是资源链接的平台,充当“缺什么补什么”的角色,在产学研合作、市场链接、政策对接、机制探索等方面为创新中心注入新的活力。在合作成立独立实体过程中,针对知识产权评估和各类风险控制的质询和复函难以计数,经过坚持不懈的工作,最终双方完成了成立合资公司的各项前置审批并完成了实际落地。

平台的成立,是市场化的产物。上海市科学研究所副所长吴寿仁在接受记者采访时谈道,以作价投资方式成立合资公司可充分集成资源发挥各方优势,但这种科技成果转化方式最大的风险在于知识产权评估的价值,可能会导致国有资产流失,这本身需要双方很大突破。

“不能因为害怕失败就不做了!”王新峰说,武创院对每个项目的产业孵化和产业导入进行严格把控,并在后端提供融合机制保障。中建三局这个项目在其内部论证多年,合资再去运营成功率本身就很高。

王俊说,创新中心成立一年多来,已经签订2000多万元的合同协议。最明显的变化是中建三局系统外部市场的合同额指标已经超过整体订单金额的50%,并且成功实现从传统商业楼宇运维业务扩展到城市级智慧运维业务零的突破。

武创院。记者 胡冬冬 摄

城市创新发展所需导得准

把产业应用放在项目考量第一位

2023年10月14日,武创院智能工业软件研究所(智软所)揭牌入驻武创院本部大楼“院士层”。以“用”为导向,20余名工程师在船舶、航天等领域开垦自主可控的“创新试验田”,助推湖北武汉制造业数字化、智能化转型。

武创院科技发展部项目经理曾铭透露,创立之初,武创院便立足全国,紧盯武汉“965”现代产业体系,搜罗契合本地需求的创新力量,一番探寻后锁定深圳十沣科技有限公司。“十沣科技创始人陈十一院士是知名流体力学专家,我们多次赴深圳洽谈,院士也半年内两次来汉考察。”2022年10月,武汉十沣科技有限公司成立,成为武创院首批入孵企业。

工业软件堪称工业制造的“中枢神经”,我国却长期受制于人,也影响着湖北武汉制造业向数字化转型。武创院智能工业软件研究所所长、武汉十沣科技有限公司总经理孙佳认为:“湖北制造业基础雄厚,对工业软件需求大;研发周期长、成本高,武创院提供了落地、验证的‘练兵场’。”

“我们用1个月完成武汉十沣的公司注册,6个月内建成智软所。这速度太惊人。”孙佳感慨地说,武创院凭借灵活高效的创新机制,引来了顶尖的团队。

2023年2月27日,智软所通过专家论证,随即召开高端工业软件研讨会,四五十家在汉企业参会,围绕工业软件赋能先进制造业数字化、智能化转型升级进行深入研讨,为构建完善武汉市工业软件研发支撑服务体系和创新生态建言献策。

落地一年,智软所成绩亮眼,替代国外软件在武汉船舶市场近50%份额,20多名工程师活跃在高端制造业一线。

武创院科技发展部部长张鹏点明要义:“从产业有需求、市场有前景、技术有优势、投资有价值四个维度考量,产业需求排第一。我们自始至终围绕武汉产业需求,坚持科技成果转化推动产业创新发展。”

武创院院长李锡玲。记者胡冬冬 摄

“书架”到“货架”转得快

用市场需求倒逼研发

在武创院本部大楼内,武创芯研科技(武汉)有限公司(以下简称武创芯研)会议室墙上“快速决策,快速执行”的标语格外醒目。这个由中国科学院院士、武汉大学教授刘胜团队领衔的芯片协同设计研究所,从成立到承接国家重大专项仅用半年。

“武创院的全周期服务,让我们跑赢了产业迭代速度。”企业副总经理王诗兆感慨地说。这种“产业需求倒逼研发”的敏捷模式,正重构科技创新范式——通过组建高端芯片产业创新发展联盟,将实验室成果直接嵌入龙头企业供应链。

“原本我们想去长三角,是武创院把我们留下了。”武创芯研副总经理王诗兆告诉记者,武创院主动对接,提出全周期服务方案,初次见面双方就达成了合作意向。2023年2月,双方合作成立研究所;6月,武创芯研成立,入驻武创院本部大楼。

“以前高校科研团队搞转化,要么自己去找承接企业,要么自己找场地、经费开公司,要么通过学校校办企业走流程,不仅周期长、不可控,还费时费力。”王诗兆说,从对接之初,武创院就提供了专业的服务,“一切以产业需求为主,以市场导向为判断。一切都很快,让我们搞创新无后顾之忧”。

如今,武创芯研已经组成20多人的项目团队,拿到行业大额订单。武创院瑞科美退役锂电池绿色资源化企业联合创新中心负责人、华中科技大学电气与电子工程学院曹元成教授说:“武创院倡导打造‘自我造血’能力、循环发展能力,把有限的资金盘活了,带动创新和产业融合,是一种体制机制上的‘破局’。”

“武创院在推动科技创新和产业创新深度融合上闯出了新路。”长三角国家技术创新中心工程教育与国内合作部主任肖功海谈道,当其他平台还在纠结“该推谁一把”时,武创院已将自己变为转化链条的重要一环——既是动力源,也是传动轴,躬身入局亲自参与,破除产学研“各弹各调”的转化梗阻。

李锡玲说,武创院就是致力于搭建这样一个资源高效集聚、灵活配置的平台,实现以需定研、供需对接、用户主体、政企共投、风险共担。“武创院成立的初心和使命,就是要通过这样的体制机制上的不断破局突围,和新路径新模式探索上的持续迭代升级,不仅为湖北武汉,同时也力争为中部地区乃至全国科技创新和成果转化率先探索出一条更加高效、可复制、可推广的路径模式。”

(长江日报记者陈智 汪甦 陈永权 郑汝可 通讯员耿尕卓玛 冉文娟)

【编辑:陈明】