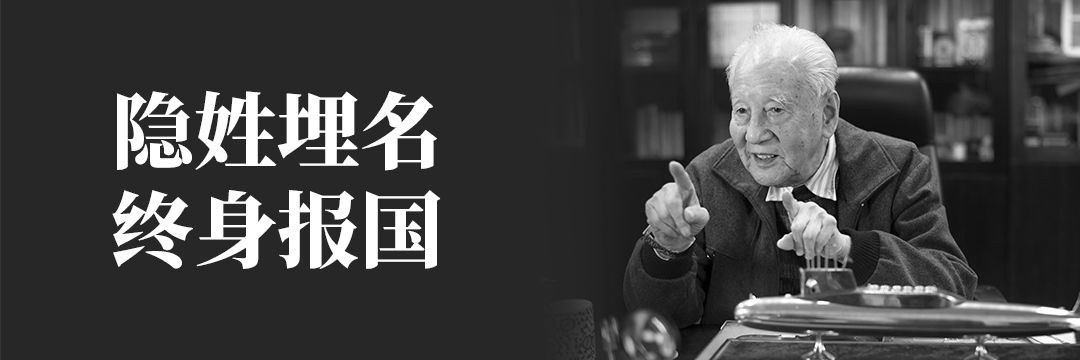

今天,我们为何缅怀黄旭华?

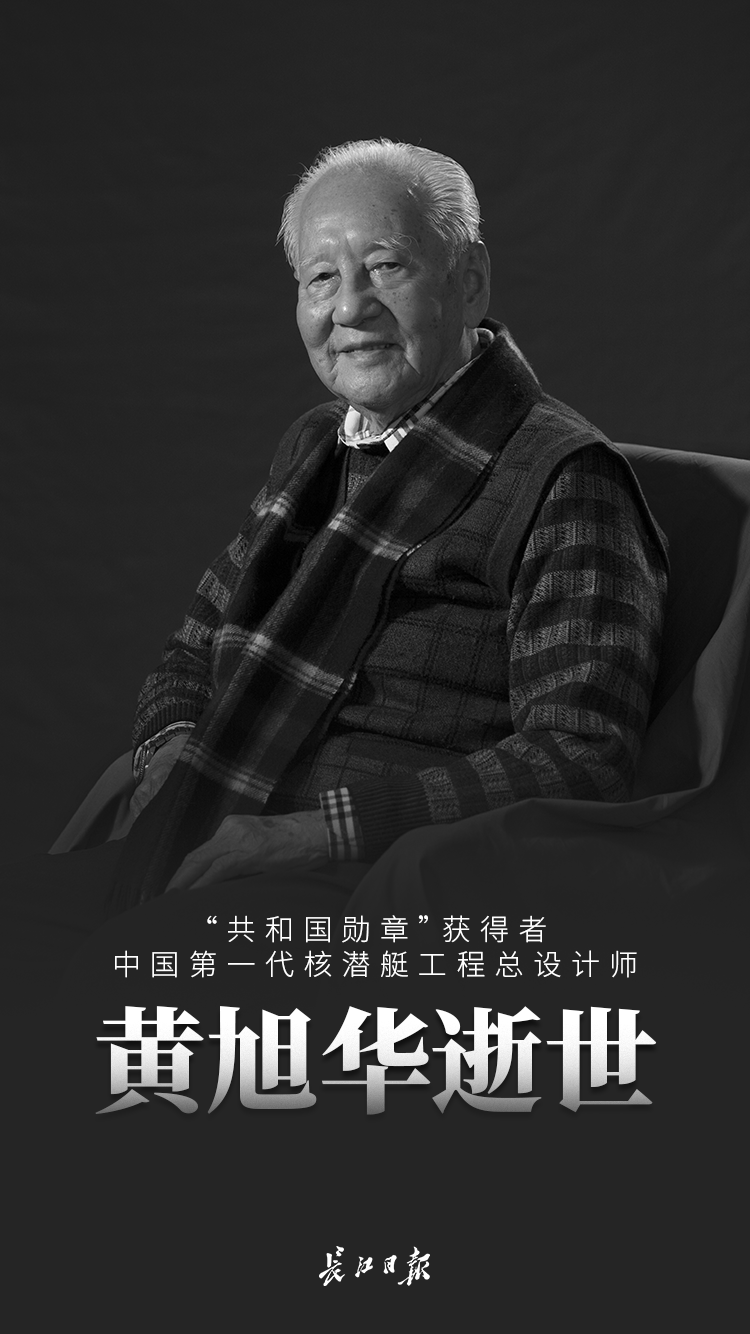

2025年2月6日,黄旭华同志因病医治无效,在湖北武汉逝世,享年99岁。黄旭华是中国共产党优秀党员,中国工程院院士,共和国勋章、国家最高科学技术奖获得者,全国道德模范,中国第一代核潜艇工程总设计师,中国船舶集团有限公司第七一九研究所原所长、党委书记(代理)、名誉所长。

在黄旭华的一生中,中华民族从危亡边缘走向了站起来到强起来的道路,中华儿女的个体命运与国家命运激烈相遇,成为一个沉重的历史主题。黄旭华的一生,奉献了一颗至诚至纯的爱国赤子之心,诠释了个人与国家命运应有怎样的关联。

15岁改名“黄旭华”,取义“旭日荣华”

长江日报记者今天获得了一份黄旭华手迹材料:1939年,15岁的黄绍强改名为黄旭华。当年,这个还叫黄绍强的少年,取义“旭日荣华”,改名“黄旭华”,在苦难的中华,怀揣一腔“民族如旭日东升般崛起”的报国梦想,一路走来。

黄旭华毕业于国立交通大学(现上海交通大学)船舶制造专业,1958年,作为国家最高机密的中国核潜艇工程正式立项,黄旭华参加了“核潜艇总体设计组”工作,成为最早参与核潜艇研制的29人之一。

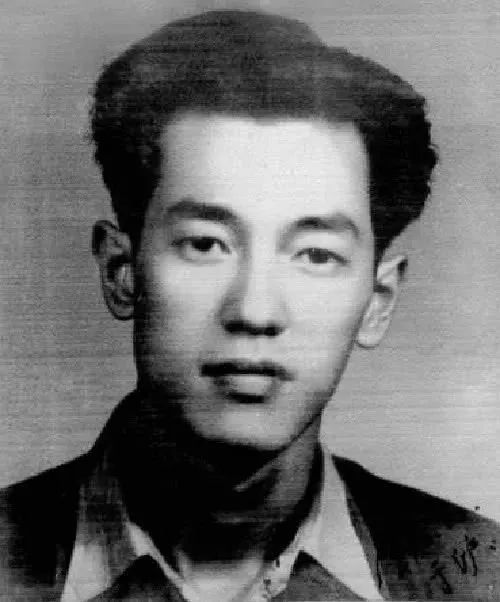

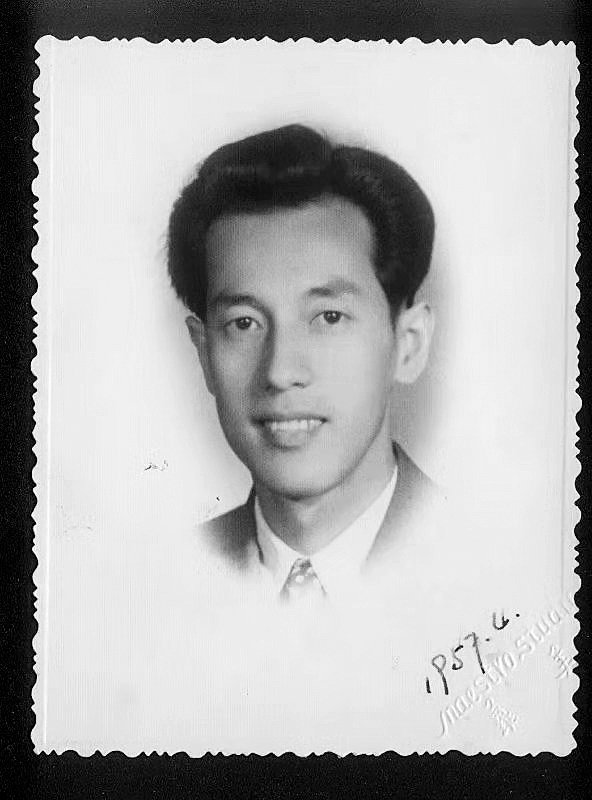

年轻时的黄旭华。

核潜艇是个复杂庞大的系统工程,项目启动之初,包括黄旭华在内的所有科研人员都没有见过核潜艇长什么样,他们想了很多土办法来解决尖端的技术难题,没有计算机计算核心数据,他们就用算盘、计算尺,甚至用磅秤来解决核潜艇的重心问题。

黄旭华曾回忆,“当时的条件可以说是不具备研制核潜艇的基本条件。第一,我们没有这方面的人才,一个也没有;第二,我们缺少这方面的知识,核潜艇到底是什么样子?我们一无所知,没人见过;第三,我们手头没有任何的参考资料。一切都是我们自己从头摸起,包括好多计算公式我们都是从头论证。”

1970年,“黄旭华们”用算盘珠子拨拉出来的中国第一艘核潜艇正式下水。

4年后,这艘核潜艇被命名为“长征一号”,正式列入海军战斗序列,中国成为世界上第五个拥有核潜艇的国家,速度之快,震惊世界。

1985年底、1986年初,黄旭华带领团队研制的核潜艇在规定海域进行了长达90天的水下航行,总航程23625海里,相当于绕地球赤道一圈。

年轻时的黄旭华。

黄旭华说:“哎呀,我们太高兴了。我当时在码头快要疯了,我就站起来叫了,我说我们拿到‘金牌’了!确实是。到现在美国没有破我们的纪录,美国现在还是讲它(的核潜艇远航最长时间)是83天4小时,这个考验的是我们艇的建造质量是可信的,我们艇的所有的设备是可靠的。”

1988年,我国核潜艇研制工作迎来了一个关键的日子,舷号404的“长征四号”核潜艇按设计极限在南海进行深潜试验。

试验前,参试人员心情忐忑,有人甚至写下遗书。这种氛围,与美国“长尾鲨”号核潜艇进行极限深潜航试验时,因事故沉没有关,艇上129人无一生还。看到这个情况,黄旭华决定亲自参与深潜,64岁的他也是全世界第一位参与深潜试验的核潜艇总设计师。“作为总设计师,我要为这条艇负责到底,我必须下去!”最终,“404”艇抵达水下极限深度,成功完成预定的深潜试验。

年轻时的黄旭华。

试验取得圆满成功,黄旭华写了16个字表达心情:花甲痴翁,志探龙宫,惊涛骇浪,乐在其中。

黄旭华说,这几个字是自己从事核潜艇事业的写照。一个是“痴”字,一个是“乐”字。痴,痴迷于核潜艇,献身核潜艇的事业我无怨无悔。乐,乐在其中,对待任何事物都是乐观对待。

“人家问我,如果有下一辈子的话,你愿意干什么工作?我说我如果有下一辈子,我还是喜欢干最艰苦的活。最艰苦的,才是最能够磨炼人的。”黄旭华说。

隐姓埋名30年

1958年,上海船舶工业管理局产品设计一室潜艇科科长黄旭华接通知到北京开会。他没带什么行李,想着很快就可以回。上海家中,大女儿黄燕妮不到一周岁,刚出了牙,正招人爱。而报到那一刻,黄旭华才知道,要参与新中国核潜艇研制。

核潜艇的研制在任何国家都是高度机密。领导提出要求,严守国家机密,甘当无名英雄,不能泄露工作单位和任务;准备干一辈子,就算犯错误了,也只能留在单位打扫卫生。

工作中的黄旭华(左一)。

从此,黄旭华隐姓埋名,全身心投入中国核潜艇事业。为确保国家机密不泄露,他30年不曾回家,也没联系过家人。离家研制核潜艇时,他刚30岁出头,等到回家见到亲人时,已经是60多岁的白发老人了。

为了不泄露国家机密,他淡化了与亲朋好友之间的联系。父母多次写信,问他在哪个单位工作,做什么工作,他都避而不答。父亲病重的时候,他没能回家看护。父亲病逝时,黄旭华也未能回家奔丧。父亲至死也不知道他的三儿子在什么单位,更不知道是在干什么工作。

因为从不知道黄旭华做的是什么工作,30年来家人屡有埋怨、不理解。弟弟妹妹们说,三哥大学毕业了,就忘了家,忘了养育他的父母。

直到1987年,上海《文汇月刊》刊登报告文学《赫赫而无名的人生》,描写中国核潜艇总设计师的人生经历,提到了“黄总设计师”和“他的妻子李世英”,黄旭华隐秘30年的生活才渐渐显露于世。

工作中的黄旭华(中)。

黄旭华将这篇文章寄给广东老家的母亲。母亲把文章看了一遍又一遍,满脸泪水。她知道,“黄总设计师”的爱人李世英是她的儿媳妇,“黄总设计师”肯定就是她的儿子。她流着泪对全家人说:“三哥(黄旭华)的事情,大家要理解、要谅解。”

“知儿莫如母。这句话传到我耳朵里,我哭了。30年如山的负重,释然了。我说我想您,我来看您啊。”黄旭华说。

1988年,两鬓斑白的黄旭华回到广东老家,见到了93岁的母亲。想到母亲对自己的谅解,黄旭华眼含泪花:“人们常说忠孝不能两全,我说对国家的忠,就是对父母最大的孝。”

工作中的黄旭华(中)。

2020年,黄旭华获得2019年度国家最高科学技术奖,采访的记者捕捉下这样一个瞬间,他的夫人李世英为他整理衣服,然后转身离开。在妻子眼中,黄旭华始终是个“有时候有点傻”的大男孩。嫌理发店排队浪费时间,他让妻子给自己剪了几十年的头发,为了支持黄旭华的事业,李世英一人承担起家庭的重担。晚年的黄旭华说,“这些年亏欠家人很多。现在,她做菜,我洗碗”。

2021年10月20日晚,由广东省话剧院有限公司出品的话剧《深海》再次来到黄旭华的工作地武汉,在琴台大剧院上演,亮相第十七届中国戏剧节。不同的是,这一次的观众席里坐着黄旭华院士。相同的是,他依然低调,默默“潜”在观众席中,直到全剧落幕才被人们发现。

给新一代核潜艇设计者当啦啦队队长

1988年4月,在我国一代两型核潜艇的定型、完善过程中,黄旭华不畏凶险,以总设计师的身份登艇,现场指挥极限深潜试验,成为世界上第一个参与核潜艇极限深潜的总设计师。而也正是这一年,我国政府对外宣布:中国进行核潜艇水下发射运载火箭试验成功,中国成为继美、苏、英、法之后,世界上第五个拥有第二次核打击力量的国家。

那一年,黄旭华卸甲,接力棒交给年轻人。

2017年7月9日,黄旭华回答记者提问。记者胡冬冬 摄

核潜艇研制后继有人,黄旭华功不可没。如今,我国新一代核潜艇研制担纲者正是黄旭华带出来的年轻人。但在年轻人面前,黄旭华给自己的定位是“场外指导”和“啦啦队”。他说:“研究核潜艇不容易,我一直在各种会议和场合给年轻人鼓劲、加油。在技术上,我觉得要放手,让年轻人大胆去干,要培养他们独立思考的能力。”

2017年12月8日,黄旭华拿出刚获得的何梁何利基金最高奖一半的奖金,捐给母校白沙中学和白沙小学各10万元港币,支持家乡的教育事业。2017年,长江日报记者采访黄旭华时曾做过一项粗略统计,那一年,他已为家乡教育捐款约60万元。

2014年,黄旭华在家里看到节目中的自己。记者胡冬冬 摄

2021年,黄旭华向中国船舶719所捐赠1100万元个人所获奖金。中国船舶719所遵照黄旭华本人意愿,设立“黄旭华科技创新奖励基金”,该奖励基金每两年评选一次,用于奖励为推动装备研制事业创新发展作出重要贡献的科研人员。据悉,黄旭华已将个人所获得的各级各类奖项的奖金约2000万元几乎全部捐献,用于国家的科研、教育及科普事业。

他说:“自主创新是我们攀登世界科技高峰的必由之路,希望通过我的捐赠让更多人关注、关心、支持科研、教育和科普事业。”

长江日报记者曾在采访中了解到,生前,黄旭华没有请保姆,每日简单的三餐,妻子李世英做饭,黄旭华洗碗。

2017年7月9日,黄旭华认真倾听记者提问。记者 胡冬冬 摄

他在中学作报告说:献身科学,追求的不是钱和权,而是真理。只有把个人的抱负和祖国的需要紧紧相连,才能实现真正的人生价值。

他在大学作报告说:不能依赖外国高新技术方面的援助,也不能向“钱”看,一定要有奉献精神。

他在政府机关企事业单位作报告说:我们把“自力更生、艰苦奋斗、大力协同、无私奉献”16个字归纳为核潜艇精神,时代在飞跃前进,但是这16个字还有现实的意义。

(整合:记者张维纳 来源:长江日报 新华社 央视新闻)

【编辑:姚昊】