我和我的同事们,此生属于祖国,此生无怨无悔!

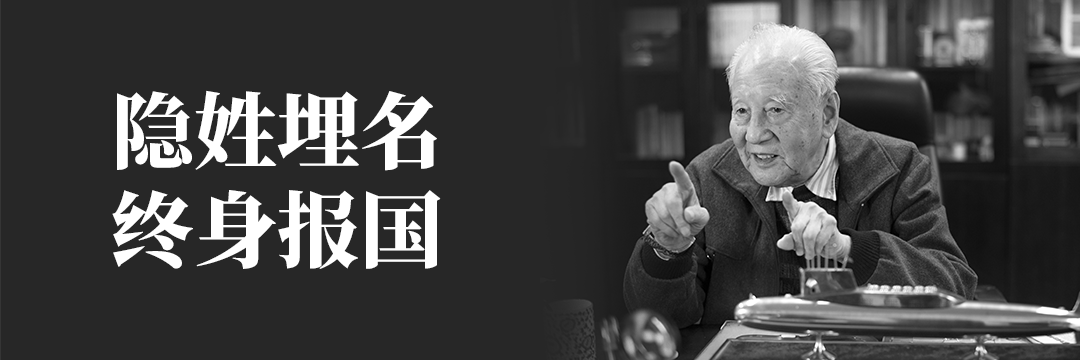

——2019年9月29日,黄旭华在国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式上的发言

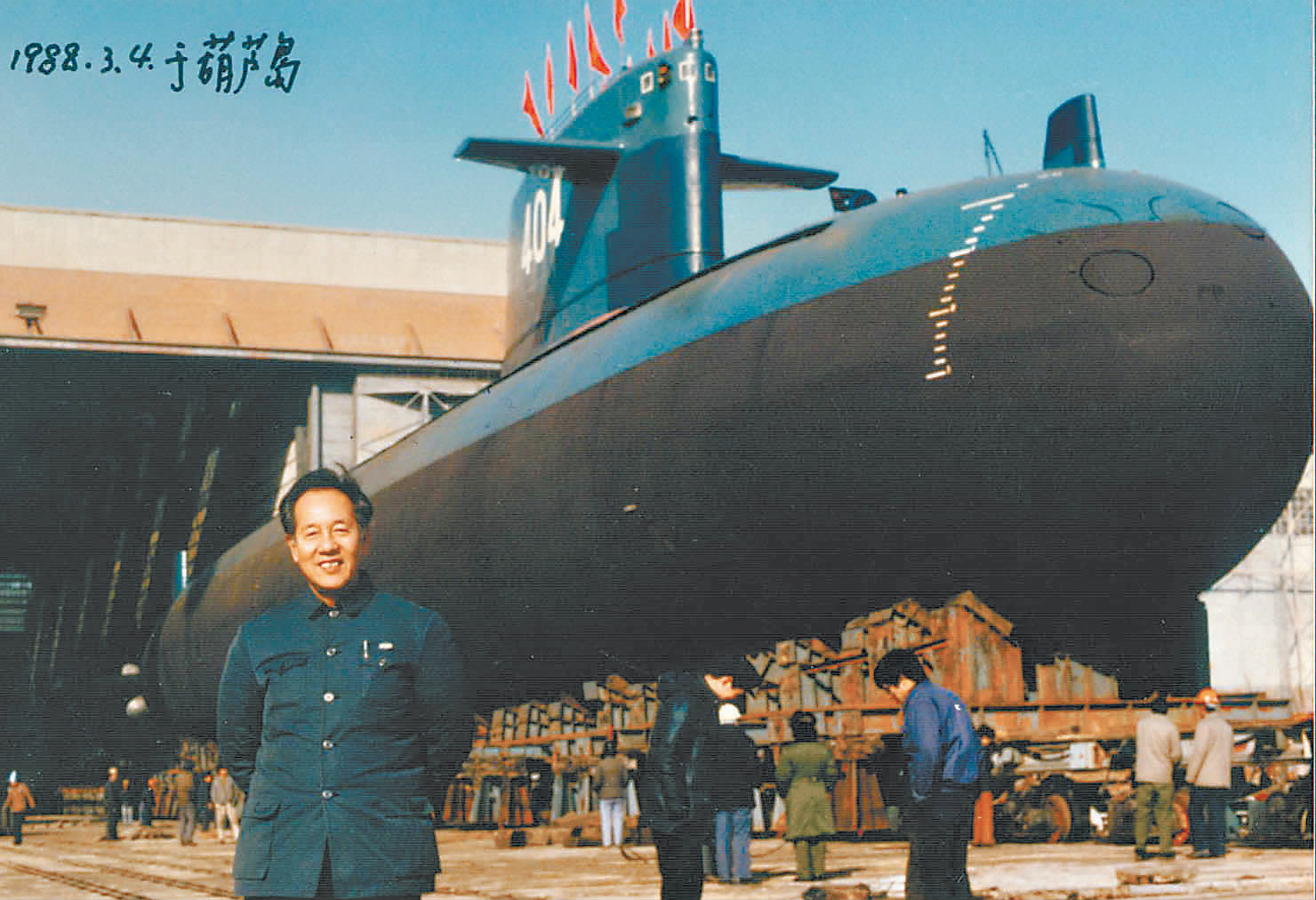

1988年3月4日,黄旭华在辽宁葫芦岛与潜艇合影。

中国共产党优秀党员,中国工程院院士,共和国勋章、国家最高科学技术奖获得者,全国道德模范,中国第一代核潜艇工程总设计师,中国船舶集团有限公司第七一九研究所原所长、党委书记(代理)、名誉所长黄旭华同志,因病医治无效,于2025年2月6日20时30分在湖北武汉逝世,享年99岁。2月7日,黄旭华的名字一次又一次出现在公众视野,如潮追思。

随着黄旭华的离去,中国第一代核潜艇四位总设计师(赵仁恺、彭士禄、黄纬禄、黄旭华)已全部辞世。

他们用一生铸就的“深海长城”,成为守护国家安全的钢铁屏障。而他们留下来的“自力更生、艰苦奋斗、大力协同、无私奉献”的核潜艇精神,也正成为民族复兴的精神动力。

2019年9月29日,中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式在北京人民大会堂隆重举行。“共和国勋章”获得者代表黄旭华在仪式上发言。 新华社记者丁海涛 摄

■ 作为中国第一代核潜艇科研者,用算盘、磅秤、玩具模型造出国防利器,打破科技封锁,他说凭的是强烈的爱国心和民族自尊心

2月7日,为黄旭华写传记的作者王艳明向长江日报记者回忆:“他的心始终牵挂核潜艇,经常会对着核潜艇发呆,和他聊天,他三句话离不开核潜艇。”

时间拉回到1954年,美国第一艘核潜艇下水,世界军事格局为之一变。对于大国而言,核潜艇是至关重要的国防利器。1956年,党中央发出“向科技进军”的号召。1958年,中国启动核潜艇研制工程。面对外国的技术封锁,毛泽东同志誓言:“核潜艇,一万年也要搞出来!”

那一年,上海船舶工业管理局产品设计一室潜艇科科长、年仅32岁的黄旭华接通知到北京开会。他没带什么行李,想着很快就可以回来。上海家中,大女儿黄燕妮不到一周岁。报到那一刻,黄旭华才知道,要参与新中国核潜艇研制。

当时,“09”工程研制团队共29人,平均年龄不到30岁。那时的中国一穷二白,研制核潜艇谈何容易。没有条件,怎么办?“我们提出‘骑驴找马’,驴没有马跑得快,但一时没有马,那就先骑驴上路,边走边找,如果连驴也没有,那就迈开双腿上路,争取时间,绝不等待。”黄旭华回忆说,同事们大海捞针般从国外的新闻报道中搜罗有关核潜艇的只言片语,仔细甄别这些信息的真伪,拼凑出一个核潜艇的轮廓。

后来,有人从美国带回来一个核潜艇儿童玩具模型,黄旭华他们如获至宝。研究者们把玩具拆开、分解。他们发现,玩具里密密麻麻的设备与他们构思的核潜艇图纸基本一样,这就验证了他们此前的探索。

当时中国没有计算机,在计算大量核潜艇的数据时,他们拿的是算盘。拿算盘算数据很容易有人工误差,他们就3个组一起打算盘,大家算出来数据一样,这个数据就可以采纳,如果都不一样,就要重算。

他们还找来老木匠,按1:1的比例,花了几年的时间,敲敲打打,用木头造出了一个巨大的核潜艇模型,这个模型有着逼真的五脏六腑,宛如一个木质超级玩具。黄旭华们还想出了更“土”的办法——磅秤称设备。为了确保潜艇的重心严格控制在设计范围内,黄旭华要求,所有拿到船上的设备、管线都要过秤,登记在案,即使是船体的边角余料也要一一登记。他还要求记录的重量必须精确到小数点后两位,并逐一检查,不合格的退回去重称。靠着这种“斤斤计较”的土办法,最终,数千吨的核潜艇在下水后的试潜、定重测试值与设计值毫无二致。

黄旭华后来回忆说,在这样艰苦的条件下,同志们没有任何怨言。为的是什么?是不受别国的核讹诈。凭的是什么?是强烈的爱国心和民族自尊心。

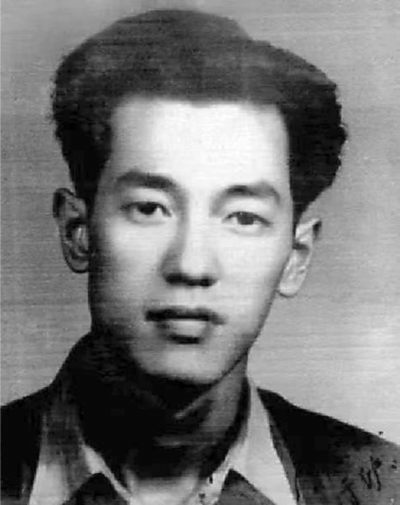

黄旭华的一生有3个名字:黄绍强、黄旭华和黄旭东,一次是改名,一次是化名。

2月7日,王艳明向记者提供了一份黄旭华手迹材料:1939年,15岁的黄绍强改名为黄旭华。当年,这个还叫黄绍强的少年,取义“旭日荣华”,改名“黄旭华”,在苦难的中华,怀揣一腔“民族如旭日东升般崛起”的报国梦想,一路走来。

2月7日,华中科技大学船舶与海洋工程学院学术委员会主席、教授赵耀向记者回忆,早在1990年,黄老就在学校的露天电影院为几千名学生作过报告,讲述了老一代知识分子将第一艘核潜艇研制成功的经历,这让很多学生受益匪浅,印象深刻。记者翻看《华中理工大学周报》当时的报道,黄旭华的名字为“黄旭东”,这是他的化名。

年轻时的黄旭华。

■ 三四个月沾不到一滴油,隐姓埋名30年,“冒险”亲自参与深潜实验,他为核潜艇事业奉献了最宝贵的青春与心血

“以国家的需要为最高需要,把自己的人生志向同国家的命运结合在一起”,2018年4月17日,中央党校迎来了125位新当选的两院院士,他们是国家科技的中流砥柱。在这特殊的学习周里,92岁高龄的黄旭华院士现场授课。当满头银发的黄旭华院士踏入会场,雷鸣般的掌声瞬间响起。

最早搞核潜艇研究时,在条件极为艰苦的葫芦岛,只有两幢三层小楼,供设计人员办公的位置都不够。于是大家想了个办法,有些人总在出差,就把他们的桌子搬到外面去堆着,其余人在室内设计,等出差的人回来,再把另外一些人的桌子搬出去,如此移动式办公。黄旭华和他的同事们常常是三四个月沾不到一滴油。他们的居住地一年刮两次大风,一刮近半年。

为了不泄露国家机密,他淡化了与亲朋好友的联系。家里人和黄旭华之间的联系,仅仅通过一个海军的信箱。他会每月从工资里拿出10块、20块钱寄回去。父母多次写信,问他在哪个单位工作,做什么工作,他都避而不答。父亲病重的时候,他没能回家看护。父亲病逝时,黄旭华也未能回家奔丧。父亲至死也不知道他的三儿子在什么单位,更不知道他是在干什么工作。

隐姓埋名30年,家人屡有埋怨、不理解。弟弟妹妹们说,三哥大学毕业了就忘了家,忘了养育他的父母。直到1987年,上海《文汇月刊》刊登报告文学《赫赫而无名的人生》,描写中国核潜艇总设计师的人生经历,提到了“黄总设计师”和“他的妻子李世英”,黄旭华隐秘30年的经历才渐渐显露于世。黄旭华将这篇文章寄给广东老家的母亲。母亲把文章看了一遍又一遍,满脸泪水。她知道,“黄总设计师”的爱人李世英是她的儿媳妇,“黄总设计师”肯定就是她的儿子。她流着泪对全家人说:“三哥(黄旭华)的事情,大家要理解、要谅解。”

新型号潜艇的研制包括核潜艇和常规动力潜艇,最后都要接受极限下潜深度和水下全功率、全航速航行试验和考验。任何一个细小结构,焊接质量或设备、管道、阀门承受不了海水压力,都有可能造成艇毁人亡的悲剧。1963年,美国王牌核潜艇“长尾鲨号”设计极限深度300米,但在深潜试验还不到200米时就沉没海底,艇上100多名参试人员无一生还。

我国自行研制的核潜艇首制艇,没有一件设备、仪器、材料来自国外,全是国内生产。这艘由里到外全部由中国人自己白手起家研制出来的核潜艇,能否顺利闯过中国核潜艇研制史上第一次深潜试验大关?参试人员心中无底,思想波动较大。个别人给家里写了信,说要出去执行任务,万一回不来,有这样那样一些未了的事请代为料理,其实就是“遗书”。宿舍里有人哼起《血染的风采》这首歌:“也许我告别将不再回来……也许我的眼睛再不能睁开……”弥漫着“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”的悲壮气氛,带着这样沉重的思想包袱去执行极限深潜试验是危险的。

黄旭华对他们说:《血染的风采》是一首很美、很悲壮的抒情歌曲,我也喜欢,作为一名战士,随时随地准备为国家的尊严和安全献身,这是战士的崇高品德。但是,这次深潜任务绝不是要我们去“光荣”,准备去牺牲,而是要我们把试验数据一个不漏的、完完整整地拿回来,我们要唱的不是《血染的风采》,而是“雄赳赳、气昂昂,跨过鸭绿江”那样威武雄壮满怀信心的进行曲。

黄旭华后来在一次报告中说:“我决定和大家一道下潜做试验,共同完成深潜试验任务。好多人劝我,艇上不需要你亲自操作,你的岗位是坐镇在水面指挥艇上,何必下去冒这个险!我说,我下去不仅可以稳定人心,更重要的是在深潜过程中,万一出现不正常现象,可以协助艇上及时采取措施,避免恶性事故扩大。我是总师,正因为危险,我更要亲自下潜。我不仅要为这艘艇的安全负责,更要为这艘艇上100人的生命安全负责。”

在此之后,“总师”参加深潜成为惯例。

2019年,黄旭华院士与武昌区中山路小学师生面对面交流后合影。

■ 不愿做“核潜艇之父”,愿做啦啦队队长,向科研、科普、教育机构捐献自己的奖金逾2000万元,不仅是他淡泊名利,他更乐见核潜艇事业和国家科研后继有人

作为中国第一代核潜艇的总设计师,群众尊称黄旭华为“中国核潜艇之父”。但黄旭华不愿意接受这个称呼。他一直认为自己只是做了该做的工作,如果一定要给这个工程找出“父亲”的话,那么所有参加者都是“中国核潜艇之父”。

2019年9月29日,黄旭华被授予“共和国勋章”。面对国家最高荣誉,他说:“我们核潜艇,是核反应堆、导弹和潜艇三位一体的有机结合,技术非常复杂。这个工作牵涉到我们国家26个省、自治区、直辖市,2000多个工厂、研究所、院校,是一个全国大力协同的产物,是一个集体智慧的结晶,我仅仅是当中一个成员,荣誉是属于集体的,我仅仅是作为一个代表,来领受这个荣誉而已。”不愿做“核潜艇之父”,黄旭华却乐于做一名啦啦队队长。

1988年,黄旭华卸甲,接力棒交给年轻人。核潜艇研制后继有人,黄旭华功不可没。如今,我国新一代核潜艇研制担纲者正是黄旭华带出来的年轻人。在年轻人面前,黄旭华给自己的定位是“场外指导”和“啦啦队”。他说:“研究核潜艇不容易,我一直在各种会议和场合给年轻人鼓劲、加油。在技术上,我觉得要放手,让年轻人大胆去干,要培养他们独立思考的能力。”

“3年前,我曾有幸获得‘黄旭华奖学金’的资助,而今也效仿黄老走上国防科研的道路。”2月7日,正在上班的陈强惊闻黄旭华逝世的消息后悲痛难抑,久久难平!陈强是上海交通大学2022届毕业生,毕业后进入中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所工作。

2020年底,上海交通大学1949届校友黄旭华将其在2019年获得的国家最高科学技术奖相关奖金捐赠给母校,设立“黄旭华奖学金”,用于激励优秀毕业生积极投身祖国国防军工事业。

黄旭华不仅向母校上海交通大学捐赠,他还曾捐资1100万元设立“黄旭华科技创新奖励基金”,资助青年科研人员。他说:“科学家的价值在于推动人类进步,而非个人名利。”多年来,黄旭华一直支持国家科教事业。他先后向科研、科普、教育机构捐献自己的奖金逾2000万元。

在武昌区中山路小学紫阳校区,“黄旭华院士科技教育中心”挂牌成立了两年多。2月7日,该校教师张帆向记者回忆孩子们与黄旭华见面时的场景,孩子们问黄爷爷:“你们在荒岛上不想家人吗?”黄爷爷回答:“我们也是有血有肉的男儿,谁不想家呀!但是为了国家的强大,我们只有舍弃小家,别无选择。”

(长江日报记者胡孙华 张维纳 占思柳)

【编辑:陈明】