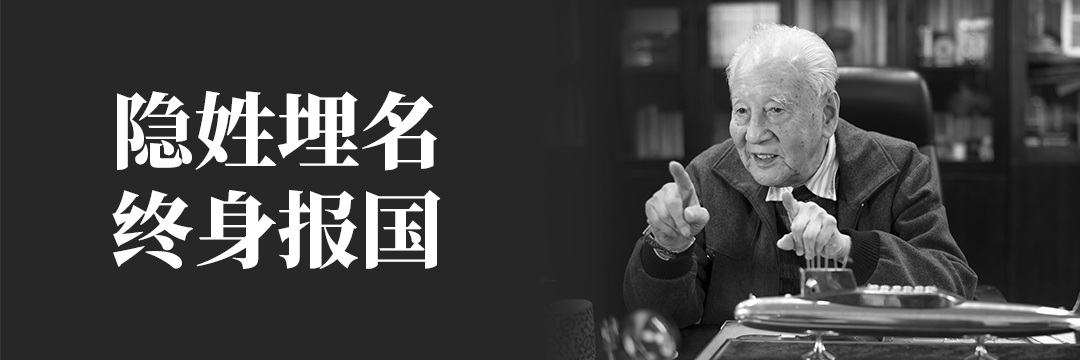

中国工程院院士、“共和国勋章”获得者、中国第一代核潜艇工程总设计师黄旭华2月6日晚在武汉逝世后,牵动无数人追思。2月9日,长江日报记者联系到黄旭华院士生前唯一传记作者王艳明,他分享了黄旭华留下的大量手稿、照片,并深情讲述了与其的交往点滴。王艳明曾为黄旭华作传5本,相识12年。

十几个书名里,黄旭华主动提议叫“誓言无声”

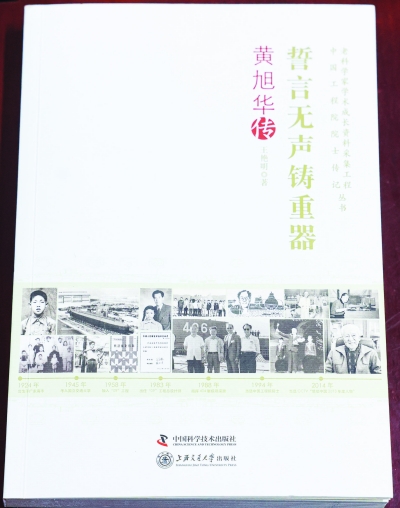

9日下午,王艳明在办公桌上摊开为黄旭华院士撰写的5本传记,并举起其中1本告诉记者:这是我们的开篇之作,也是和黄老讨论最多的一本。

值得一提的是它的名字——《誓言无声铸重器》,其中“誓言无声”是黄旭华院士看完十几个备选书名后,主动提议的。

“他认为这4个字非常准确地反映了他个人对于核潜艇方面的研究状况。”王艳明解释:黄旭华一生钟情于核潜艇事业,因保密需要,只能默默无声去干。“誓言”的另一层含义,是响应毛主席在核潜艇失去苏联支持情况下所发出的那句誓言——“核潜艇,一万年也要搞出来!”

王艳明介绍,5本传记均来源于“老科学家学术成长资料采集工程”——此为11个部委发起、中国科协主导的国家科技历史人物采集工程,旨在采集我国80岁以上的两院院士所取得的学术成果、求学、成长、工作经历等珍贵资料,成果供中国科学家博物馆馆藏。

首次完成黄旭华的学术资料采集时,第一手手稿、照片、设计图纸等档案资料,加起来有40公斤重,“中国工程院院士传记丛书”是该项目呈现形式之一。王艳明说:“所以这个传记是这么来的,并不是黄老在委托我们写。”

极限深潜遇难题,他领唱志愿军战歌

2013年,王艳明第一次见到黄旭华时略感紧张。他记得,当年已87岁的黄旭华从办公桌后站了起来,和他握了手。简单听完会面意图后,黄旭华微笑着表示:只要不违反保密原则,一定全力配合。随后,访谈开始了,黄旭华坐到了他习惯的单人沙发上。其间,黄旭华觉察到他的拘谨,还宽慰他不用拘束。

王艳明共对黄旭华进行了8次正式访谈录制,还有数次非正式讨论。“他是一个情感丰富的人。”王艳明回忆,访谈中,黄老有多次动情的时刻。

每每谈及母亲时,黄旭华都会落泪,尤其讲到母亲在弥留之际,硬撑着等他匆忙赶回家,最后说几句话才肯闭眼时,在场所有人都跟着抹泪。

王艳明能感受到,黄旭华对家人的深深愧疚和难言的委屈。当黄旭华落泪时,他也深深为之触动。某些时刻,黄旭华又很愉快。通常,那是讲到核潜艇研究的重大进展时。

黄旭华从小热爱音乐,会多种乐器。有一次,王艳明提议让他表演一段口琴“活跃气氛”,他欣然应允:“让我准备一下,下次给你们表演。”

到了下次,黄旭华果真带来了口琴,吹了两三首曲子。在传记中,王艳明写道:“黄旭华的歌声,在广东老家飘荡过,在聿怀中学、在桂林中学、在国立交通大学激昂过,在大海深处、在核潜艇狭小的舱室萦绕过。”

黄旭华曾提到,某次进行极限深潜实验,第一阶段预下潜出了些问题,大家很紧张,气氛相当压抑。这时,黄旭华提出唱歌,“最好要唱欢快的歌”,遂领头带大家唱了一曲《中国人民志愿军战歌》,舱内危险紧张的气氛仿佛随着歌声释放了。

提醒“勿凸显个人”,拒绝“核潜艇之父”称呼

王艳明向记者展示了一份传记初稿材料,在附录部分的“年表”上,有大量黄旭华用红笔标注的修订意见。有补充亲人情况,如“1926年 2岁 是年,大妹黄秀春出生。”有增加历史背景,如在“15岁,由黄绍强改名为黄旭华”处,补充介绍了当时的战事情况和求学困难。个别地方的错别字、学校名字表述不全等,也都被他逐一勾勒出来。

黄旭华曾对王艳明说过:细节决定成败,写文章也应像做科研一样严谨。另外,黄旭华对王艳明提醒较多的是,不要在描述他时,忽视了考虑其他人的感受。王艳明说:“他生怕对他的突出,会压抑到其他同事。”就像始终拒绝“核潜艇之父”的称呼。黄老坚持,科研成果与功劳属于千万个大力协作的第一代核潜艇人。

除此之外,黄旭华不对王艳明的撰写做太多干涉,反而常常鼓励他:你大胆写,按你的思路来。

传记发表后,过了几年,王艳明回头复盘,往往能找出书中的瑕疵,甚至是表述不当之处。这时,黄旭华反而宽慰他:“谁写书会没有一点错误呢?任何人回头看曾经的工作时,都能找到错误,因为人们的认知是不断进步的过程。”听到这,王艳明大为感动。

王艳明还向记者透露了一件小事:与黄旭华接触几年之后,他也开始承担一些其他院士的访谈工作。某次,王艳明要访谈的是一位甚少接受媒体采访的科学家。邀约始终碰壁,他试着求助黄老,没想到黄老竟真的带着他写的书,去现场向那位科学家推荐自己。对方在黄老的信任“背书”下,应允了邀约。“他答应你的事,一定会认真做到。”王艳明说。

传记《誓言无声铸重器》。 记者胡冬冬 摄

常问医生:我什么时候好啊,我还要回去上班

9日上午,王艳明的学生,毕业后在黄冈武穴县城做公务员的项涓专程赶来武汉,吊唁黄旭华院士。

每次访谈,王艳明常带几个研究生同去,正事聊完,黄旭华总会与学生交流一番,问问他们的学习状况,甚至开开玩笑。

两年前,97岁的黄旭华需要靠轮椅出行,学生蔡玮琢与另两位同学一起将黄旭华从家中抬下楼进行拍摄。他记得,黄旭华对几位抬轮椅的同学极为亲切,说了好几声“谢谢”。录制完成后,黄旭华还问他,要不要带几盒牛奶回家。

这两天,王艳明好几个毕业后在外地工作的学生都专程赶到武汉吊唁黄旭华,有几个忍不住失声痛哭。

一直到2022年,黄旭华还坚持去办公室上班。七一九所职工刘军青在悼念黄老的文章里写道:大院里的职工家属都有印象,黄老拎一个深蓝色、印有“中国工程院”字样的旧文件包,每天从北区的家属楼走到办公楼去,下班再原路返回。前几年他还不需要拐杖,后来拄一根磨得锃光瓦亮的老式拐杖——据说是黄老的母亲用过的旧物,在静谧的院区里踽踽独行。后来,每到周二、周四,都由他与另一位司机负责接送和陪同。

再后来,黄旭华开始在家里办公,整理资料。黄旭华住院后,王艳明从工作人员那里打听到,黄老在医院里常问医生:我什么时候好啊?我还要回去上班。“只有工作才能让黄老安心,他总觉得自己做得还不够,还不够回应对党和人民的承诺。”王艳明说。

王艳明师生团队与黄旭华院士的合影。

(长江日报记者占思柳)

【编辑:姚昊】