一台用半吨黄金换回的12000吨锻压机,50年来生产了400多万个零件……如今,它作为“镇馆之宝”与东风汽车诸多传奇故事一起,被展示在十堰新落成的东风汽车博物馆。

展厅里“国宝线”模型展示。记者汪甦 摄

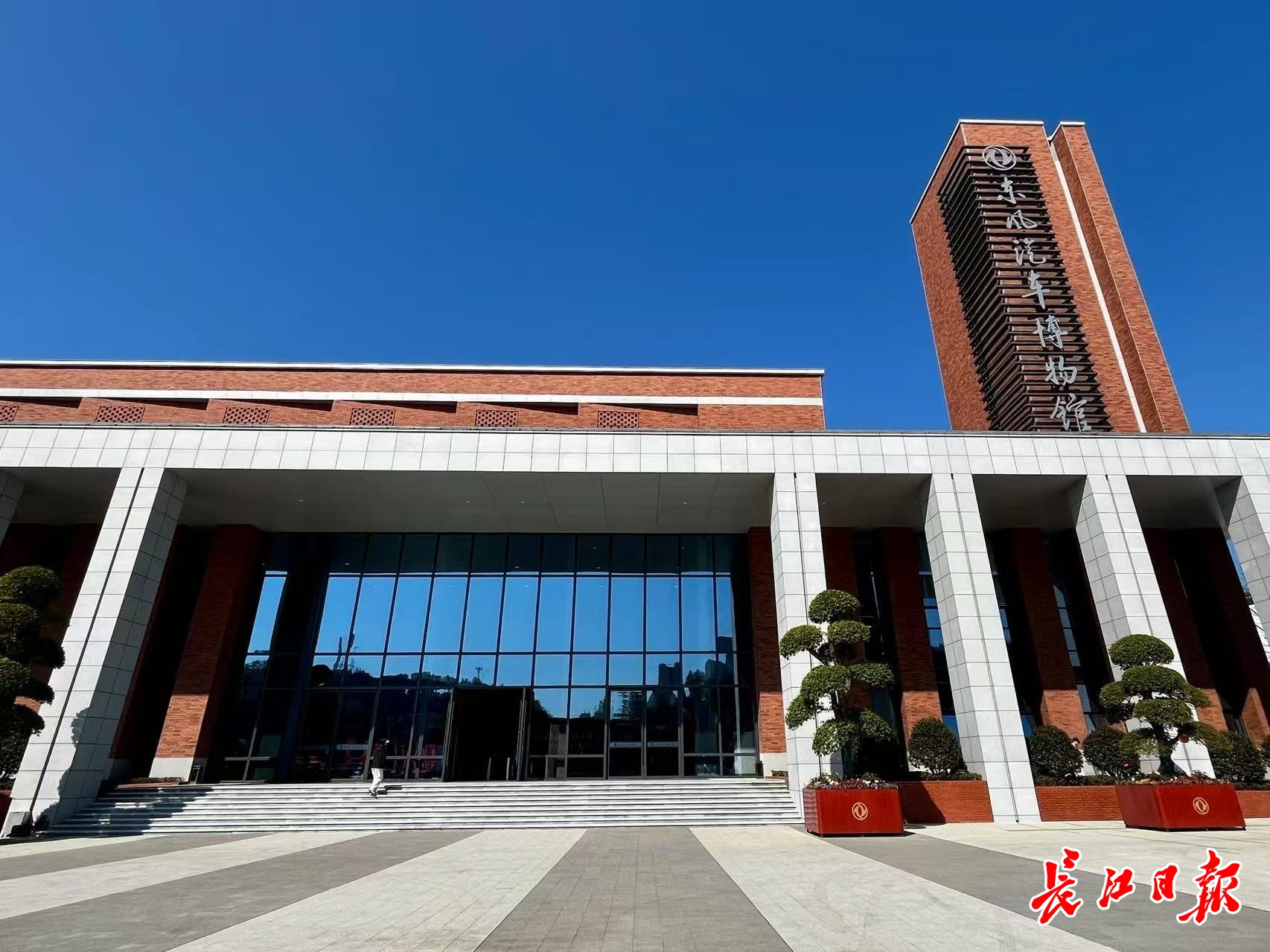

3月26日,东风汽车博物馆正式开馆。这座我国首座国家级汽车工业博物馆,依托原第二汽车制造厂(东风汽车前身)历史厂区改造,总面积2.1万平方米,展出2000余件展品、逾万幅历史图片。

走进展馆,记者看到了一台12000吨锻压机的模型。这台设备的原型,曾承载着中国汽车工业现代化的起点。

当时,中国汽车工业还处于起步阶段,东风急需先进设备提升制造能力。1976年,东风工程师远赴德国,最终用当年半吨黄金的价格换回了这台万吨级锻压机。

50年来,这条“国宝线”累计生产400多万个零件。如今,“国宝线”所在的东风锻造有限公司已拥有自主创新的50MN全自动锻造生产线,并且全面升级,6台机器人协同作业,8秒生产一根曲轴,年产能达150万件。

“英雄车”东风EQ240越野车。记者汪甦 摄

另一旁的展台上,展示着一辆军绿色的东风EQ240越野车。这款被誉为“英雄车”的军用越野车,当初诞生在简陋的芦席棚里,靠榔头和台钳,一点点敲打成型。

而如今,东风探索低空出行的“sharing-Airland”飞行器也在展出。讲解员告诉记者,这款飞行器最高可飞100米,最多乘坐2人。用户通过APP预约,它会停在指定地点,完成人脸识别和健康检测后,座舱对接飞行叶片,底盘自动脱离,用户便可开启一场未来出行体验。

“sharing-Airland”飞行器。

从第一辆在芦席棚里敲打出来的东风车,到如今可在空中翱翔的飞行器,东风汽车不仅记录了中国汽车工业的奋斗史,也正加速驶向科技创新的未来。

记者在展馆内看到,一组数据见证着东风的技术跃迁——1983年至2023年,东风汽车斩获国家级奖项8项,省部级以上奖项266项,自主研发的“逍遥”智能座舱,其85%核心零部件由武汉经开区配套企业提供,本土供应链正越来越强。

东风汽车博物馆。

“这不仅是一个博物馆,而是一座承载着‘自力更生、艰苦奋斗,打汽车工业翻身仗’的精神灯塔,更是属于所有热爱汽车、关注中国工业发展的人。”东风汽车相关负责人表示,东风汽车博物馆的落成,让更多人走进中国汽车工业的发展历程,也见证了中国汽车从起步到崛起的变迁。

(长江日报记者汪甦十堰报道 通讯员程伟张逸王怡琳)

【编辑:陈明】