林莺啼到无声处,青草池塘独听蛙。立夏前的汉口解放公园,晚风捎来青草气息。市民周超循着水声走到池塘边,忽听得一串清亮的“呱呱”声从草丛中响起。他驻足良久,恍然想起童年夏夜——那时蒲扇摇着星子,蛙鸣是枕边的摇篮曲。

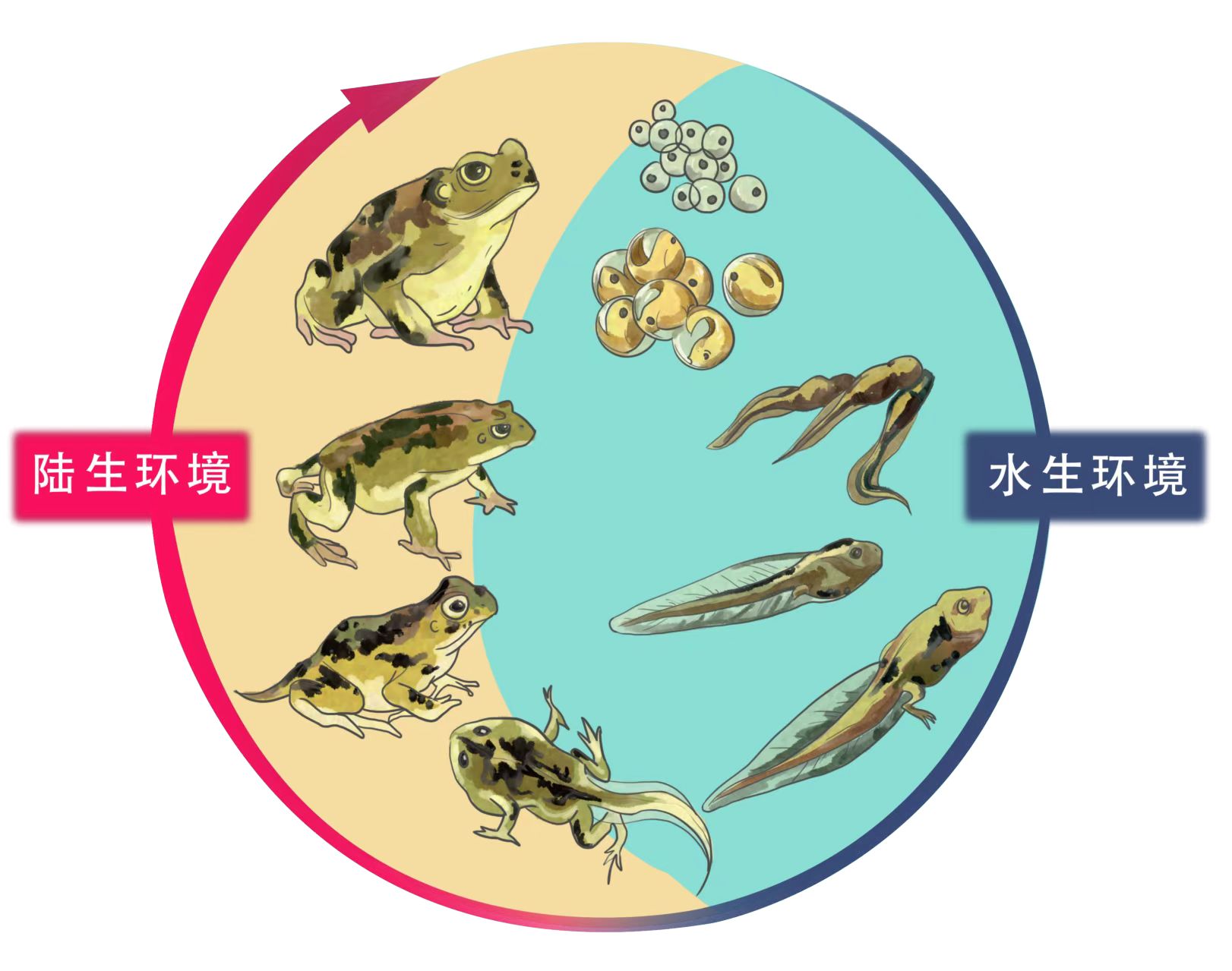

蛙类生活史示意图。湖北博得中心/制图

“是‘绿克马’黑斑侧褶蛙回来了,”生态学者李辰亮博士的笑声里满含欣喜:“‘稻花香里说丰年,听取蛙声一片’,说的就是它。”

武汉人亲切地称蛙为“克马”。夕阳西沉,城市中心的湖泊、河道,成了“克马”们一展歌喉的舞台。北方狭口蛙,身形圆滚滚,模样憨态可掬,却有着粗犷的嗓门,用洪亮的“哇、哇”声吸引着异性。饰纹姬蛙,只有成人拇指大小,却是武汉蛙界的“帕瓦罗蒂”,嘹亮的鸣叫在夜空中回荡。虎纹蛙,武汉唯一的国家二级保护两栖动物,橄榄绿的皮肤上,金线斑纹恍若青铜铭文,它在繁殖期的鸣叫,像远处传来的犬吠,低沉而有力。川村陆蛙,人们常提到的“土克马”,“歌声”单调而稳定,如同传统戏曲中的定音锣。

志愿者谌辉最清楚这些生灵的作息。他的笔记本里记着,4月15日夜,天兴洲,蛙声在江心沙洲此起彼伏。黑斑蛙“呱呱”地领唱,中国雨蛙在树叶间添几声清亮的颤音。

青蛙原本就是城市的居民,只是后来找不到合适的居住地,走远了。这些年,武汉修复湖泊,清理淤塞的河道。当湿地重新连缀成翡翠项链,当水泥岸边长出芦苇,那些消失的声音便顺着水流和草木回来了。

住在园博园边的刘先生,四月初陪儿子养了五只蝌蚪。看着小黑点渐渐长出后腿,孩子天天趴在玻璃缸前数变化。上周他们把小青蛙放回水中,孩子突然说:“爸爸,咱们也有好多会唱歌的邻居了。”

暮色渐浓,写字楼的灯光次第亮起。不知哪处草丛传来几声蛙鸣,混着归家的脚步声,竟格外熨帖。

【一起来看看你认得多少种青蛙】

在天兴洲拍摄到的黑斑侧褶蛙。谌辉 摄

中国雨蛙,主要发现地位于武汉的天兴洲。它的颈部有一个声囊,鸣叫时膨胀成球状,如同一位“单声道歌手”。谌辉 摄

北方狭口蛙。网友“肚纸有虫” 摄

中华蟾蜍。李辰亮 摄

活跃于武汉北部山区的徂徕林蛙,跳跃能力极强。周重建 摄

“土克马”川村陆蛙。李辰亮 摄

虎纹蛙。黑宝 摄

小弧斑姬蛙偏好在山地丘陵“安家”。李辰亮 摄

“不会叫”的湖北侧褶蛙。李辰亮 摄

沼水蛙,这种“蓝血贵族”在武汉分布极其狭窄。张亮 摄

饰纹姬蛙。李辰亮 摄

粗皮姬蛙的皮肤上有较大的疣粒,看起来十分粗糙。李辰亮 摄

(长江日报记者金文兵)

【编辑:陈明】