今年5月12日是第17个全国防灾减灾日,主题是“人人讲安全、个个会应急——排查身边灾害隐患”。6年来,武汉市积极建设市、区、街三级应急避难场所,大力建设市、区两级应急物资保障仓库,且建成1500个覆盖全市的社区应急服务站,全市的应急设施设备逐步完善。

10日与11日,长江日报记者先后前往“应急避难场所、应急物资保障仓库和社区应急服务站”三个地方进行了实地探访。

不到1分钟,市民可查到身边的应急避难场所

从5月10日起,武汉市民在“武汉市应急管理局”微信公众号上参加10日至18日开展的“应急岛—小游戏”打卡活动,即可查询到离自己最近的应急避难场所,并有机会赢得应急大礼包。

10日,长江日报记者在新长江传媒大厦打开“武汉市应急管理局”微信公众号,依次点击主菜单“应急活动”和子菜单“应急岛—小游戏”后“开始游戏”,并立即选择遇到“自然灾害”选项,手机屏幕上马上就显示离此地最近的2个应急避难场所,分别位于吉祥谷小区和武汉市第十三中学校园内。记者选择遇到“生活安全”困难选项时,显示的则是离此处最近的“119烈火英雄队或120救援队”位置。记者完成整个流程,费时不到1分钟。

据了解,具备条件的学校、广场、公园和人防工程等地方,配备适当的设施设备后,就可充当应急避难场所。

10日,长江日报记者前往武汉市常青树实验学校三店校区时看到,校区大门左侧立有写着“应急疏散场所”大字的指示牌。东西湖区应急管理局有关负责人介绍,该校区面积约111亩,建筑面积为2.3万平方米,校区距居民区近,拥有空旷的操场和完整的服务设施,校内建筑物抗震能力强,是该区首个建成的地震应急避难场所,也是达到国家三类标准的地震应急避难场所,可同时容纳1.3万人避难15天以上。

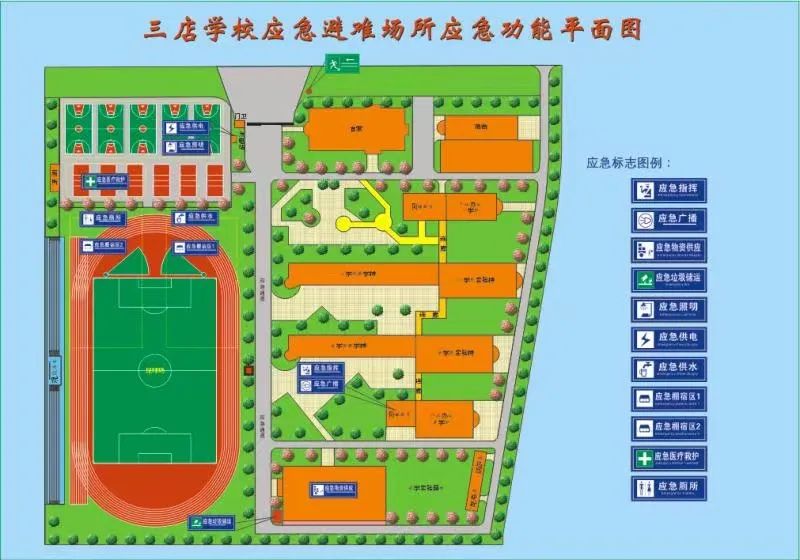

三店校区内设有应急避难场所。通讯员黄华 摄

该校区设有应急指挥、应急物资供应、应急供电、应急照明、应急广播、应急直升机停机坪、应急医疗救护、应急棚宿区、应急供水、应急厕所等应急设施设备。

应急直升机停机坪位于校区内操场一侧,可以供应急救援直升机起降。应急物资供应库房设在该校区储藏室,存有折叠床、泡面、睡袋、自救呼吸器、探照灯和医疗箱等应急物资。应急供电装置配有独立的供电系统。20个应急厕所位于校内操场边上,平时上面盖有盖板,紧急情况下,打开盖板就能使用。

当发生灾害时,应急救援人员将进驻校区应急指挥中心,开展救助和安置灾民工作。周边居民可转移到校区内避险,如果发生了地震,他们就住在操场上的帐篷里;如果发生的是洪涝灾害,他们就住在校区楼房内。应急医护人员也会携带必要医疗设备进入该校区,给大家提供医疗服务。

三店校区应急避难场所平面图。通讯员黄华 摄

据了解,经技术评定,武汉市已筛选出287个场所适宜在灾害来临时改造成应急避难场所。其中街道级紧急避难场所240个,区级短期避难场所44个,市级长期避难场所3个。市民在街道级紧急避难场所避险的时长为1天以内,在区级短期避难场所避难的时长为2天至14天,在市级长期避难场所避难的时长为15天到180天。

17个应急物资保障仓库储备有充足物资

11日,记者前往位于洪山区青菱街的武汉市应急物资保障仓库探访。仓库负责人介绍,该仓库是市级应急物资保障仓库,占地面积达50多亩,有一个面积5000余平方米的恒温库房和一个面积4000余平方米的常温库房。两个库房内共储备有40余种总计9万余件各类应急物资。

记者看到,恒温库房内的蓝色货架上,分门别类摆放着已打包的棉被、棉衣、棉裤、毛毯、空调被等易受潮发霉的应急物资。每个货架上都贴有物品清单,注明了物品的种类、入库时间、存放期限等信息。多台除湿机正在运行,库房内四周墙体上铺设有保温隔板。

常温库房主要存放折叠床、移动厕所、帐篷、胶鞋等不易受潮物资,还储备有森林灭火装置和冲锋舟、皮划艇等大型救援设备。

武汉市应急物资保障仓库内物资充足。通讯员高晶晶 摄

据了解,该仓库的工作人员24小时待命,他们可根据上级命令,把仓库内的应急物资第一时间送到受灾群众手中。2024年武汉市发生雨雪冰冻灾害后,该仓库就快速向受灾区域调拨了棉大衣、棉被。

目前,武汉市还建成了区级应急物资保障仓库16个,共储备40多个品种救灾物资16万余件。武汉市与中百、武商签订了应急物资储备协议,可在紧急情况下从它们的仓库中迅速调拨应急物资救助灾民。

应急服务站覆盖1500个社区,确保群众平安

11日,记者在武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道牌楼社区应急服务站看到,站里配备了快速应急车、移车器、灭火器、消防防护服、消防腰斧、过滤式呼吸器、医用急救药箱、漏电探测仪、有害气体检测仪和消防用红外热像仪等23种64件常用的应急救援装备。该服务站成员为社区工作人员、志愿者和物业管理人员,他们均能熟练地使用这些装备,应急处置各种突发情况,将各类灾害扼杀在萌芽状态,确保社区群众平安。

社区应急服务站配备有精干的应急救援人员。通讯员高晶晶 摄

据介绍,武汉市历时5年,已建成社区应急服务站1500个。这些与社区居民“零距离”的基层防灾单元,已与武汉市自然灾害综合风险监测预警系统融为一体,使预警、防灾、减灾和救灾全链条工作实现了信息化。

另外,根据城市特点,武汉市以百年一遇雨型为设定条件,绘制了《超标降雨内涝风险区群众转移安置区划图》,筛选出382个安置点,并督导全市山洪易发区、内涝风险区、地质灾害隐患点、城乡老旧危房所在街道(乡镇)修订完善180份人员应急避险转移预案,为精准指导群众避险转移做好充分准备。

(长江日报记者陈其雄 通讯员高晶晶 黄华)

【编辑:王戎飞】