长江日报大武汉客户端5月16日讯(记者李佳)“我是来学习新技术的。”5月15日,在第二十届光博会展区,90岁的中国科学院院士、地层古生物学及地质学家殷鸿福化身追光“迷弟”,离开展台时还不忘“谢谢老师!”

2000年3月召开的全国政协九届三次会议上,13位住鄂全国政协委员提出第1331号提案《大力发展光电子产业,建议在武汉建立“中国光谷”》,殷鸿福是倡议人之一。

当时光谷产业规模不足50亿元,千亿元目标遭质疑。如今,光电子信息产业规模突破6000亿元。

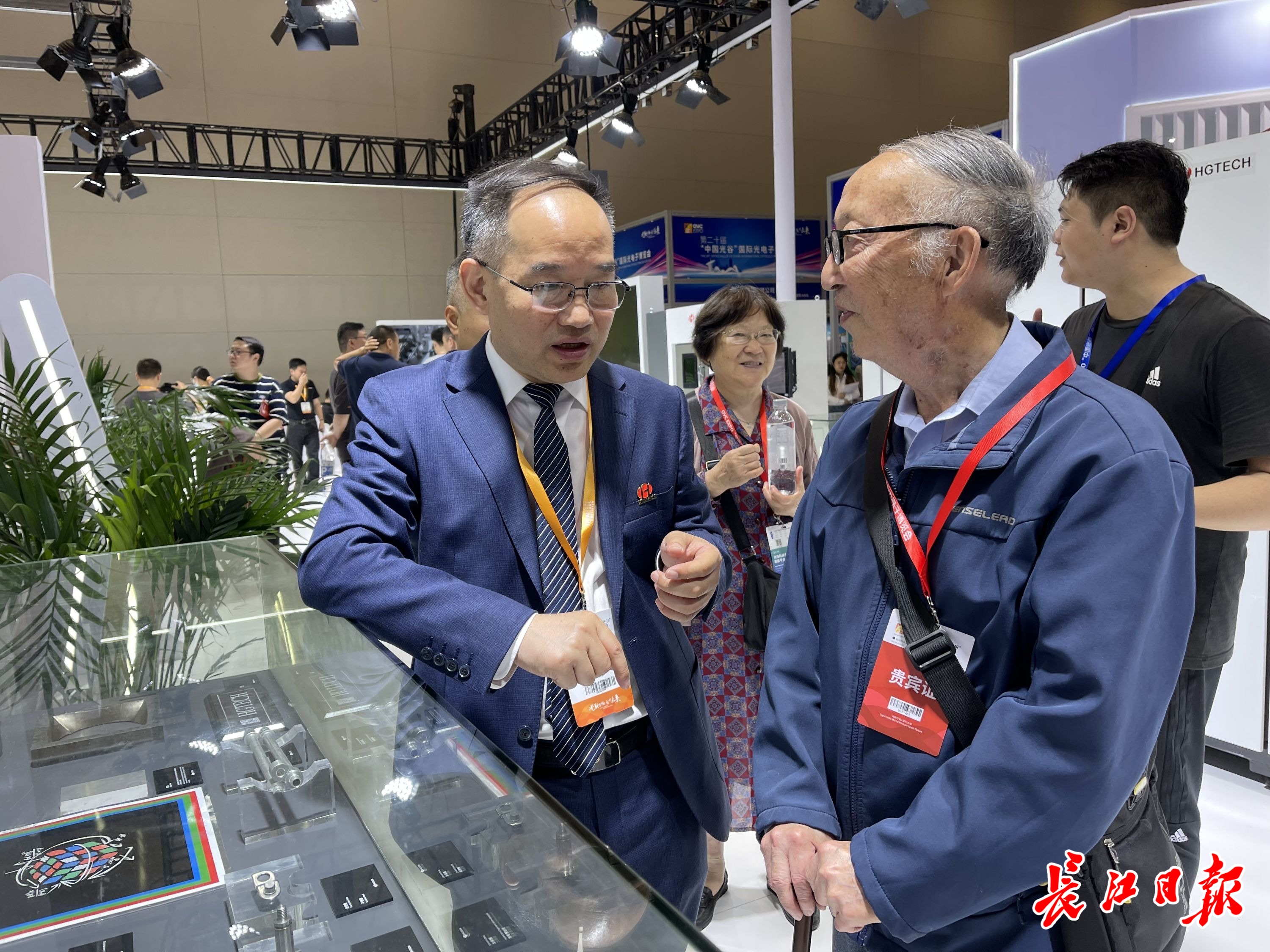

在第二十届光博会华工科技展区,殷鸿福院士(右一)正在了解激光的应用。记者李佳 摄

在华工科技展台,华工激光三维五轴装备事业部总工程师胡军巍介绍,复杂曲面六轴激光微孔加工装备刚从北京国际机床展上首展回汉。胡军巍说:“只需2秒钟左右,脉冲激光束就能完成孔径0.3毫米、倾斜角15度的发动机气膜冷却孔加工,加工航空精密件时特别好使。”听着这些数据,殷鸿福目光专注。

机器人展区里,机器人及穿戴型肢体动作识别设备让殷鸿福眼前一亮。他向记者分享了自己的奇思妙想:“咱们地质勘探常遇到高风险矿洞,空间逼仄、毒气暗藏,机器人可以当‘先锋部队’。”

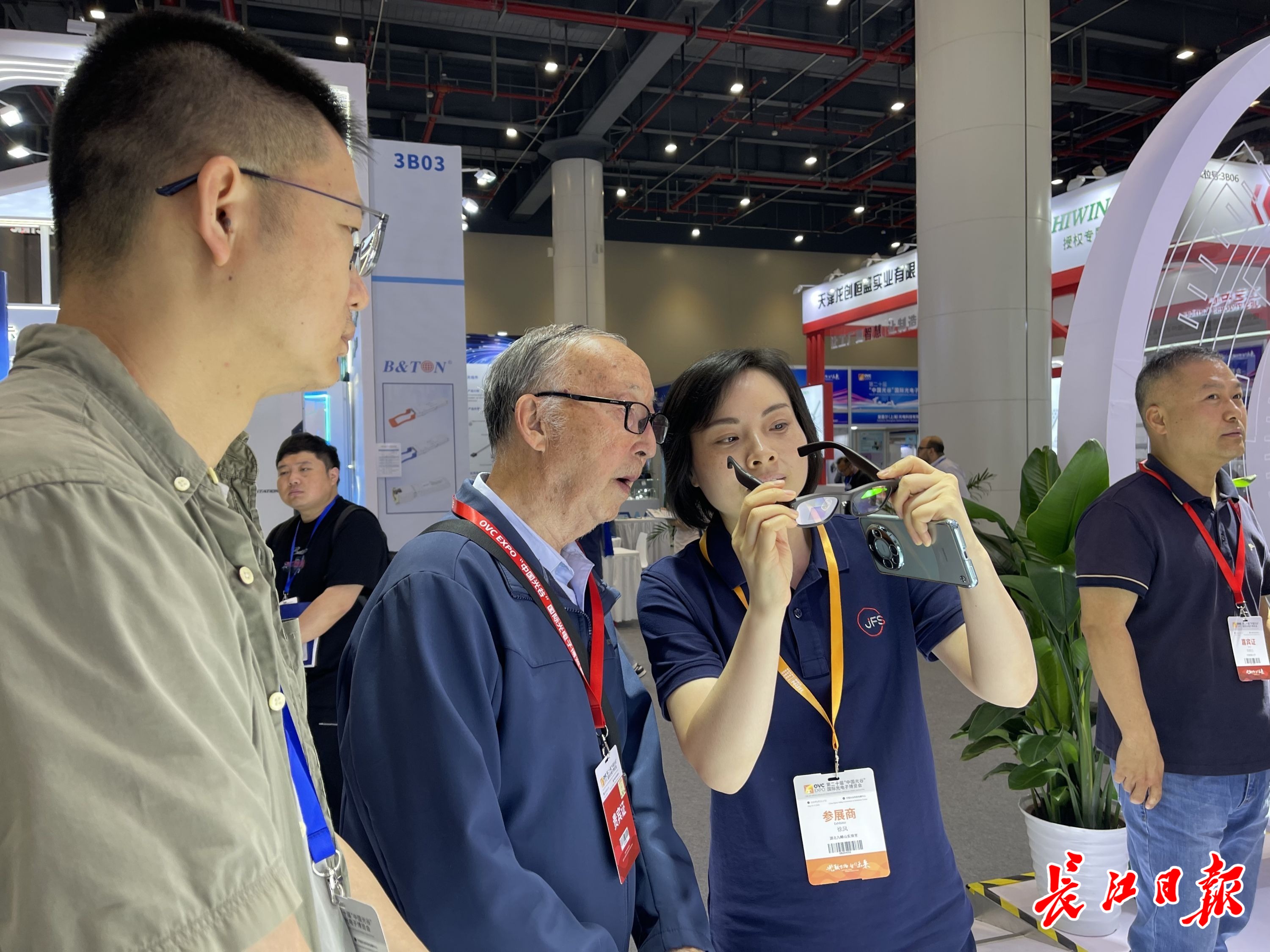

在第二十届光博会九峰山实验室展区,搭载氮化镓芯片的AI眼镜引起了殷鸿福院士(左二)的注意。记者李佳 摄

在九峰山实验室展台,工作人员亮出“黑科技”——藏着氮化镓芯片的AI眼镜,芯片就“躲”在纤细的镜腿里。这款眼镜开会时能“提词”救场,未来眨眨眼就能定格瞬间,还能无线充电。殷鸿福戴上这款AI眼镜体验了一番。当听到“未来,人人都能用上半导体技术”时,他眼里满是欣慰,不住地点头:“好啊!好啊!科技就该走进千家万户!”

这场“反差萌”拉满的追光之旅,藏着最硬核的真相:90岁的身体里,住着19岁的好奇心。这是老院士想象中的光谷吗?答案没有终点。从构想蓝图到璀璨现实,一代代追光者跨越时空接力,用永不熄灭的创新热忱作答,让光谷这片土地永远跳动着年轻而炽热的脉搏。

【编辑:王戎飞】