守“土”有责!南京这样做️→

6月25日,是第32个全国土地日。今年土地日的主题是“节约集约用地 严守耕地红线”,这是3年来不变的主题,也将贯穿整个“十四五”期间。不变的主题,传达着一样的目的:珍惜土地资源,合理利用土地。

土地是我们赖以生存和发展的根本,习近平总书记多次强调,中国人要把饭碗端在自己手里,而且要装自己的粮食。可见,守住耕地红线,与我们每个人的命运息息相关。

南京人口多,丘陵多,人均耕地远低于全国平均水平,坚守耕地红线的压力更大。对比2012年以来的相关数据,南京的全年粮食作物种植面积和粮食产量逐年下降,到2019年才出现触底反弹。这几年,逐年实现双增长。但是与2012年相比,2021年粮食产量减少19.02万吨,人口却猛增了126.24万人。根据测算,到“十四五”末,南京常住人口将达到1000万人。迈向超大城市的南京,如何处理城市发展与耕地保护的关系,将是一场艰巨挑战。

粮食生产根本在耕地,只有守住耕地红线,才能守住粮食安全。中央文件提出,要落实“长牙齿”的耕地保护硬措施,那么南京的“牙齿”长在哪里呢?

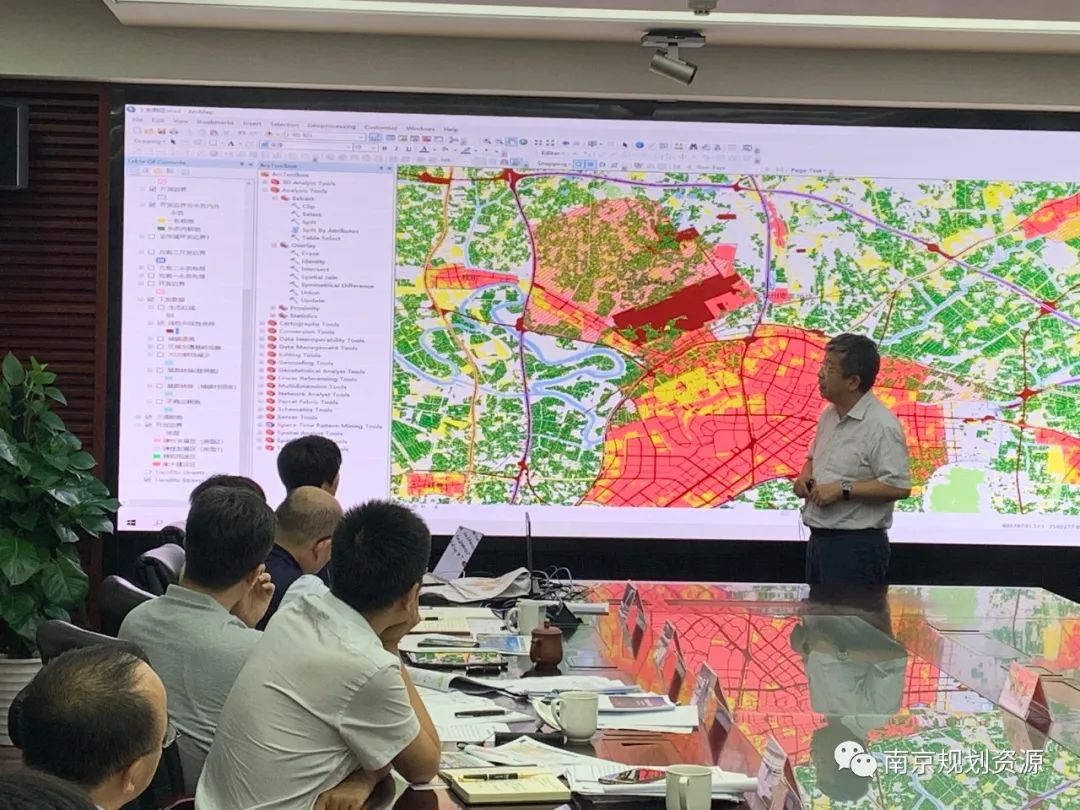

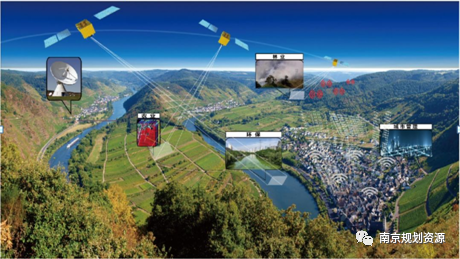

2019年1月,南京市规划和自然资源局成立后,统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。守“土”必须有“责”,为落实最严格的耕地保护制度,市对区签订耕地保护目标责任书,对耕地和永久基本农田保护任务落实情况实行严格考核,一票否决,这是政治高度;实行耕地占补平衡,占用一块耕地,就要补充一块耕地,且土地品质不能降低,这是基本原则;通过卫星遥感和执法巡查动态监测,对违法占用耕地及时发现问题,及时立案查处,这是法制底线。

鉴于现实情况,南京还采取了激励保护,通过土地指标交易产生的收益约30亿元全额返还供应区域,专项用于土地整治和乡村振兴。年均发放耕地保护补贴约8亿元,惠及50余万户农民。同时,南京还全面完成长江沿线427万平方米国土空间生态修复和园博园生态修复型国土空间综合整治试点项目。

长江沿线六合区龙袍街道团结砂矿整治修复前后对比

一边严格管控,一边生态修复,一边激励保护,形成了符合南京实际的数量、质量、生态“三位一体”耕地保护制度。2019-2021年,南京通过土地整治新增耕地4533.53公顷,这是一份可喜的成绩单。历时3年,刚刚公布的南京市第三次国土调查数据,摸清了国土空间资源家底。数据成果全面客观反映了我市国土利用状况,也反映出耕地保护、生态建设、节约集约用地方面的现实挑战。

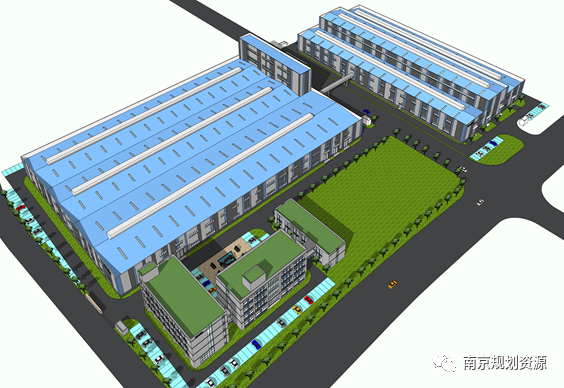

博雅汽车地块原貌

违法用地管控形势依然严峻,节约集约程度依然需要提高。南京正在开展的“三区三线”划定,为城市划出耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线。控制线既是高压线,也是引领城市发展的指导线。城市不可能无限扩张,在有限的土地资源下,如何推动节约、集约用地才是唯一出路。

巴斯纳效果图

鼓励建设用地多功能复合利用,支持地下空间开发利用,引导竖向分层、横向连通的立体化综合开发,已经在南京蔚然成风。今年,市规划资源局还出台考核办法,明确耕地保有量等四方面的限制评优情形,实行“一票否决”,倒逼土地节约集约利用。在低效用地再开发中,在城市更新里,在轨道交通站城一体设计上,南京将引导寸土生寸金,强化以“亩产论英雄”,提高城市的土地利用效率,实现高质量的发展、高质量的保护。

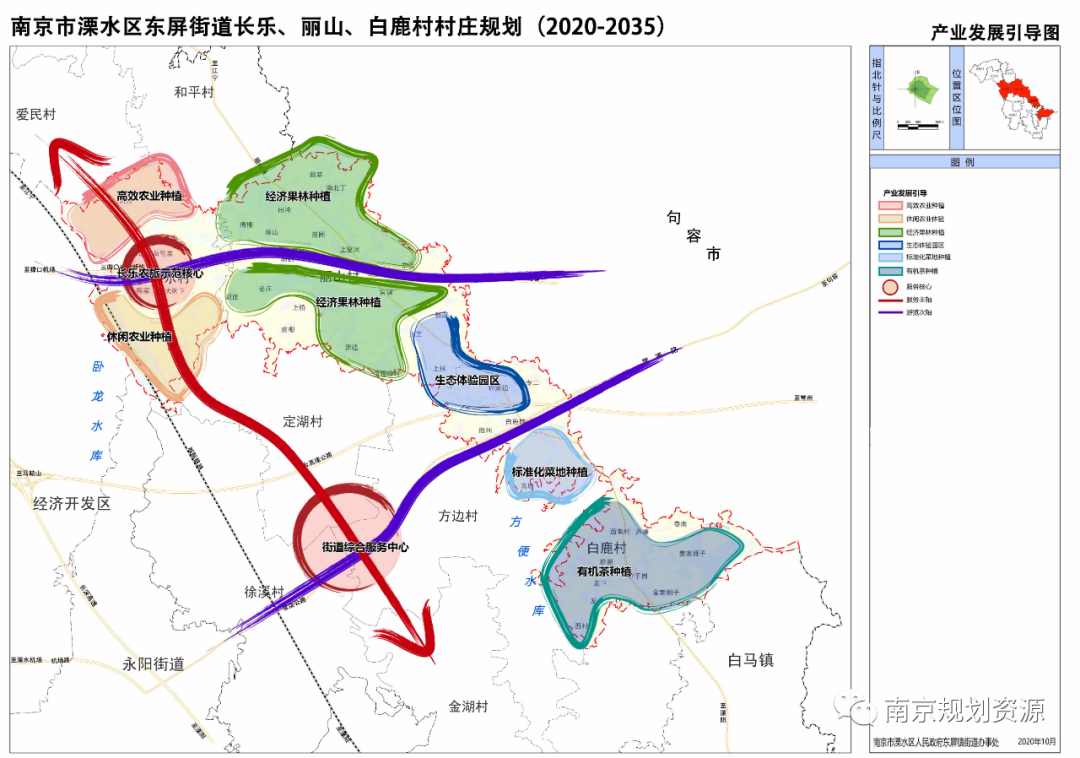

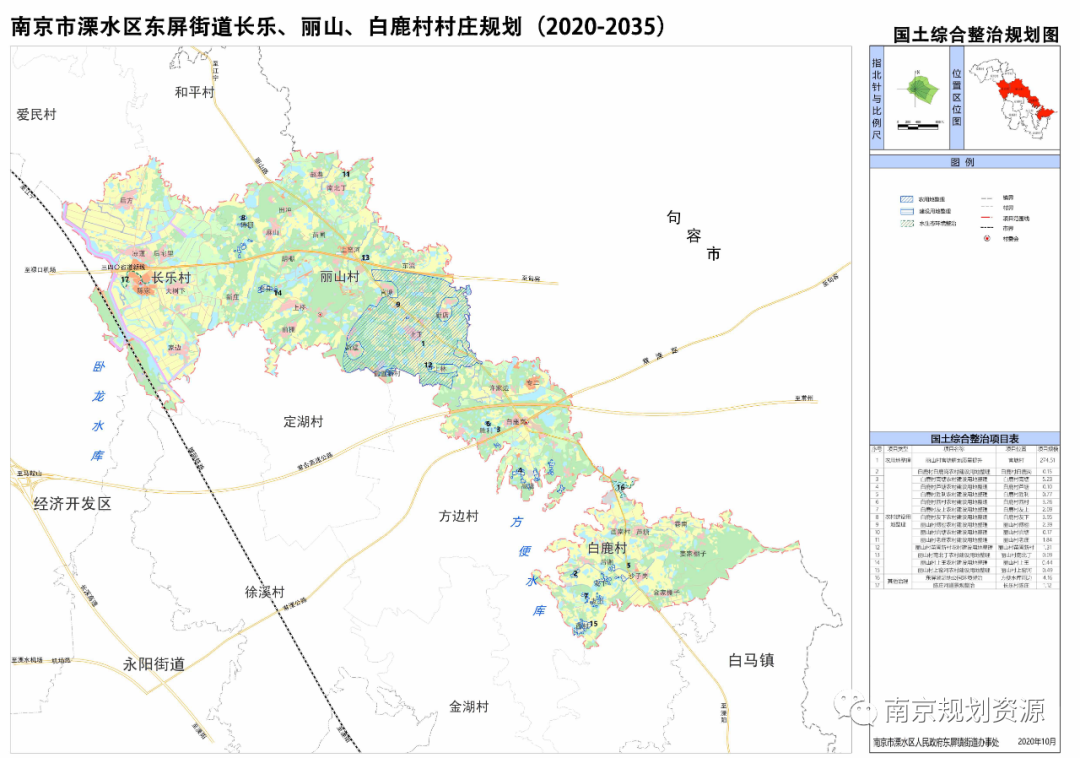

累计开展224个行政村实用性村庄规划编制

编制村庄规划时,将国土综合整治纳入其中统筹布局

“手中有粮,心中不慌”,端稳“中国饭碗”的底气来自于坚持最严格的耕地保护制度,来自于 “长牙齿”的硬措施遏制耕地 " 非农化 "、防止永久基本农田 " 非粮化 "。只有这样,我们才能在这片希望的田野上奔跑逐梦,让土地承载未来的永续发展。

内容来源| 南京市规划和自然资源局 编辑 | 潘希佳

校对 | 钱奕羽 责编 | 潘涛

一周热门

- {{index+1}}{{item.title}}

互动

互动

投诉建议

投诉建议 长江头条

长江头条 在线问答

在线问答 数字报

数字报

移动端

移动端

长江网移动端

长江网移动端 长江头条移动端

长江头条移动端