吴孟超:不能把病人当摇钱树,谁收了红包马上开除 | 睡前分享

1922年,吴孟超出生时,中国医生还没有做过一例成功的肝脏外科手术。

1960年,他成为中国第一个成功施行了肝脏手术的外科医生,打破了这个“零的记录”。

90岁生日那天,这位中科院院士、“中国肝脏外科之父”仍亲自主刀,连做两台手术。97岁时,他还完成了一台高难度手术。他说“即使有一天倒在手术台上,也是我最大的幸福。” 2021年5月22日,吴孟超走了,享年99岁。他一生做过1.6万余例肝脏外科手术,这匹不知疲倦的老马,硬是把2万多名患者一个一个驮过了河。 身体好的时候,他穿手术衣的动作格外潇洒——将手术袍高高抛向空中,两只手臂张开,正好套入袖筒,两条胳膊插进去,接着,将自己“焊”在手术台上站十几个小时。 一旦上了手术台,很难看出他是一个九旬老人,手术服把他裹得严严实实,脸上只露出一双亮亮的眼睛,仔细看,才能发现他睫毛发须尽白。 手术时精神高度紧张,他的脚趾会不自觉地紧紧抠在地上,第二个脚趾搭在大脚趾上增加抓力。日积月累,两个脚趾交错成了一个“X”形,只能把绿色手术拖鞋脚面剪掉一部分。

开刀结束,他便叉开腿坐下,把脚伸出来,像个孩子似的使劲撑开,这是他最放松的时刻。

2011年3月21日,吴孟超走下手术台,坐在医生休息室的沙发上活动站累了的双脚(新华社发 张鹏 摄)。 后来,他自己也住进了病房,穿上手术服,成了比做手术还困难的事情。住院楼15层的小套间,里间睡觉,外间有个小小的办公桌,方便他处理工作。别人和他说话,要“大点声”“再大点”。本来走路飞快的他,行动越来越慢,甚至有些蹒跚,在一栋楼里活动,也要坐着轮椅。 生命的最后一年里,他躺在病床上,时而昏睡、时而清醒。有好友亲朋来探望时,他会努力睁开眼,张开嘴巴,微微笑着,却发不出声音。 今天(8月31日),是吴孟超院士诞辰百年。他留给世人的,除了那些昭彰的功勋,更绵长感人的,是他始终保有的温良与坚韧。 “我的所有技术属于人类” 肝癌,是吴孟超的“心头大患”。他曾说,毕生夙愿是“愿天下再无肝癌”。 他与之战斗的“武器”,就是一双手——这双手白皙、柔软,比常人的小很多,显得很精致,右手拇指和食指、中指相向弯曲靠拢,形成一个“V”形,这是常年握止血钳,手指变形的结果。 青年时期,他去黄土高原做赤脚医生,在那个讲究手里有茧才光荣的年代,他劳动时却总戴着手套,防止长茧。没有一点儿茧的手,才能更敏锐地感觉到病人肝脏内部的微妙信息。

左图:吴孟超在为病人进行手术;右图:吴孟超展示他常年握止血钳的双手( 新华社记者 王建民 摄) 人们以为,做手术需要“盯着看”,其实不尽然,有些深埋体内的肿瘤,眼睛是看不见的。他做手术,有时并不看腹腔,双手在患者腹腔内探索,护士说,他的手指上长着眼睛,谁也看不见那手做了些什么,却忽然就把肿瘤摘了出来,“满腹腔都是血,吴老的手一伸进去一摸,这根血管一掐,血就止住了。” 这双手,从小就巧。1922年,吴孟超出生在福建闽清乡下,5岁时他随母亲去马来西亚投奔做米粉的父亲,每天凌晨三四点起床用木槌舂米,8岁开始帮家里割橡胶,只穿一条短裤,光脚穿过橡胶树林,手起刀落,割胶刀在青白色的树上留下一个斜口,慢慢渗出乳白色的胶液。 “割的时候要快,要斫得好,而且要准,就像做外科手术一样。橡胶树中间有一条水线,就像人的血管一样,是树的营养线,不能破坏,否则就会冒一个疙瘩,像长了个肿瘤。”晚年,他还会回忆起这段时光,将之视为自己最早的“操刀训练”。 一把手术刀改变了很多。就连写字时,他的笔杆都是直立的,像在做篆刻。现代人用硬笔写字,握笔姿势早就形成了肌肉记忆,很难改变。可是,这个外科医生,竟然用握手术刀的姿势改变了握笔姿势。

吴孟超写字是这样握笔的 1986年,第一届中日消化道外科会议在上海举行,吴孟超担任中方主席。日本代表团带来了专业的摄制组,提出想拍摄吴孟超做手术的全过程,他爽快地一口答应。同事和学生们却很紧张:“您的技术还没有申请专利,被他们学去怎么办?”吴孟超笑着说:“没关系。” 摄像机对着吴孟超的手,从头拍到尾,也没能弄清楚其中的奥秘。手术中,他要分离长了肿瘤的部分肝脏与正常组织,可眼睛却望向天花板,手在病人腹内游走,一会儿就拿出了肿瘤,镜头只能拍到腹腔外的影像。 肝脏这方寸之地,他早已烂熟于心,用手一摸就知道病人腹内情况,这种手感是摄像机拍不到的。他的学生施乐华曾感慨:跟了吴老这么多年,都没弄清他手中的奥秘,靠几个摄像头怎么能弄清?

吴孟超(右)在指导助手做实验( 新华社发 资料照片) 虽然“吴氏刀法”难以学习,但吴孟超还是把自己的技能与知识倾囊相授,“这技术更多人学去,为更多人服务,不是更好吗?我的所有技术属于人类,我吴孟超没有专利”! 全球每年新增和死亡肝癌病例的50%以上都发生在中国,我国已是世界上肝脏恶性肿瘤发生率和手术切除率最高的国家。他明白,要救更多的人,自己这一双手远远不够。“我哪怕是化成千手观音,一天也只能做一台手术。手术也好,化疗也好,放疗也好,都不能解决问题,根本性的治疗方案要靠基础科学。” 20世纪90年代以来,吴孟超带领学生研制成功可使免疫系统识别并杀死肝癌细胞的新型疫苗,开启了免疫系统防治癌症的大门。他们还接连取得一系列重大突破,使我国肝癌手术成功率由20世纪60年代初的15%提高到98.5%,肝癌切除病人总体5年生存率也大大提升。 对吴孟超而言,充满消毒水气味的手术室是他觉得最舒服的地方。有时,为了推掉一些不必要的应酬,他甚至会“躲进手术室里”。过年是他最难熬的日子,因为手术没有排期,他甚至会特意去手术室旁的更衣室洗个澡,“权当做过手术了”。

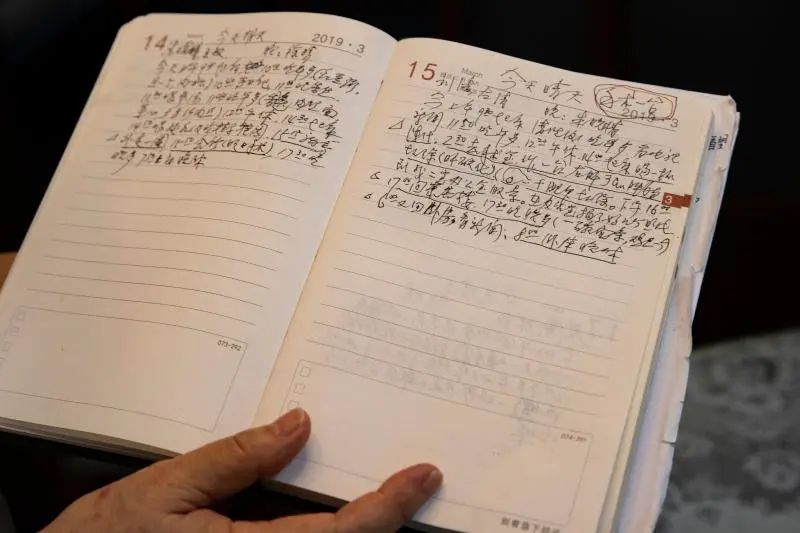

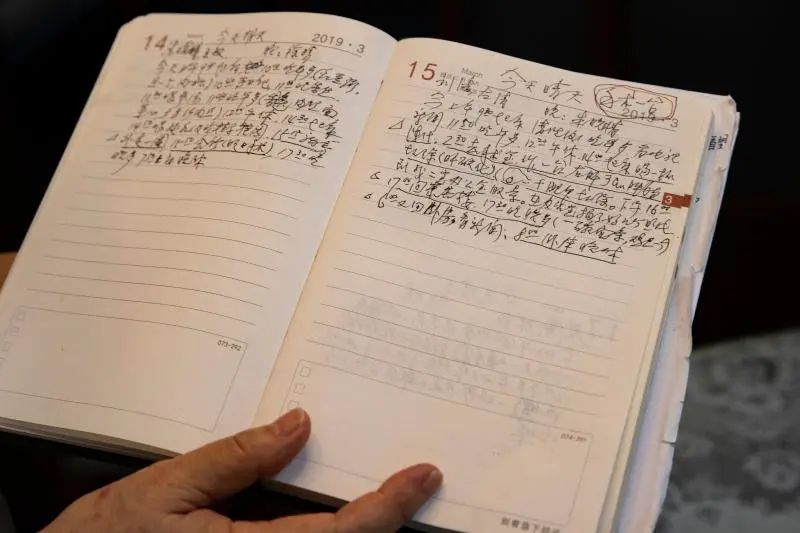

吴孟超最后一台手术的日记(赖鑫琳 摄)

吴孟超最后一台手术(曹希 摄) 2019年3月15日,他和往常一样,依然是9点多起床,下午做了一台中肝叶3厘米肿瘤切除手术。当天日记的右上方,他标注着“手术一台”,还用红黑两色笔画了圈。那时,他可能还未意识到,这台手术会是自己从医76年的最后一台。 无影灯下,身材瘦小的他埋在一群高大的助手们中间。稳稳地站在手术台上,他的双手依旧灵活有力。40分钟后,肿瘤被顺利摘除。在护士搀扶下,他走出手术室,脚步略显蹒跚。此时,他已97岁。 学生周伟平回忆,那时他身体已经不太好了,但还是要到手术室来看,到了该吃药的时间也不愿意离开,“因为手术室是他待了一辈子的地方”。 “我们要治的不是人的病,而是病的人” 护士长程月娥配合吴孟超做了5000多台手术,她说,吴老的门诊病人都是条件“最差”的——一是病很重,二是很穷的。 有老人因为看病家徒四壁,独自离家出走,找到吴孟超,从兜里掏出一把零钱:“您看能治吗?”有病人从偏远农村赶赴上海,一见到他,就“扑通”跪倒磕头;还有患者打听到他家的住址,抱着病历和化验单,在门口等到深夜。 看到有这样的病人求医无门,吴孟超觉得是自己的耻辱。 1993年,肝胆外科获准发展为长海医院的“院中院”,作为院长的他更忙了,但依然坚持着周二上午的门诊,他的“星期二门诊”共12个号,挂号必须实名,而且需要患者过去的病历,这么做,是为了杜绝号贩子炒号。 “外科医生,就是一双手一把刀。”在吴孟超看来,手是刀的支点,刀是手的延伸。在很多患者心里,吴孟超的双手就是生命的希望。

2011年4月14日,吴孟超(左三)带领医护人员查房( 新华社记者 王建民 摄) 2004年,82岁的吴孟超接了一个名叫王甜甜的病人。这个在北京外国语大学读书的湖北女孩,被查出中肝叶上长了一个篮球大的血管瘤。肿瘤是良性的,但手术难度很大,没有医生敢动这个手术,怕一着不慎,搭上自己的名誉。 有人劝吴孟超别做这个手术:“这么大瘤子,人家都不敢做,你做啊?万一出了事,你的名誉就没有了。”吴孟超回答:“我的名誉算什么?我不过是一个吴孟超嘛,那算啥?救治病人是我的天职。” 在他看来,这世界上不缺乏专家,不缺乏权威,缺乏的是一个“人”——一个肯把自己给出去的人。 这台手术,吴孟超亲自主刀,做了10个多小时,其间,他没吃一口饭,没喝一口水,没上一次厕所。5年后,王甜甜把自己的婚礼选在了9月24日,她说,这是吴孟超赋予她新生的日子,是自己的“重生之日”。 2005年,83岁的吴孟超被推荐参评国家最高科技奖,科技部派工作组对他进行考核。这是中国科学技术领域最有分量的奖项。医院领导考虑“组织谈话”是件大事,就取消了吴孟超原定第二天的手术。 吴孟超得知后,坚决要求恢复手术,让考核组等到下午。下午谈话时,考核组的同志禁不住问:“吴老,上午在给谁做手术啊?”吴孟超说:“一个河南的农民,60多岁了,病得很重,家里又穷,乡亲们凑了钱才来上海的,多住一天院对他们都是负担。实在抱歉,让你们等我了。”

2011年4月13日,吴孟超来到B超室为病人做检查,给予患者极大的宽慰和鼓励(新华社记者 王建民 摄) 他年纪渐长,每次手术,医护人员总要在他身后放把椅子,让他累了可以休息一下,但手术结束前他从没坐过。 有次术后,他默默坐在椅子上,叹了口气:“力气越来越少了,确实累了。”程月娥劝他,累了就少做点,他说:“再累也得做啊!你看这个病人,才20岁,大学刚读了一年。” 有时,他开好刀、洗好手臂,便穿着拖鞋,噗哒噗哒地走到其他手术室门口,叉着腰透过小玻璃观察学生们的操作,然后在那条50米长的手术室走廊上兜一圈。见到身材走样的医生,他会小声问身边的人:“这是谁啊?太胖了,要想办法把他换掉。” 他觉得,外科医生胖了,做手术时距离病人就远了。他身高1.62米,体重50多公斤,做手术时,总是紧紧贴着病人。 冬天出诊,吴孟超会先把手搓热、把听诊器焐热,再去接触病人的身体;查房时,他总是习惯上前拉着病人的手拍一拍,摸摸头,还用自己额头贴着病人额头试体温。吴孟超的手一搭上去,很多病人的眼泪一下子就掉了下来。肝病病人,身边人怕被传染,都避之不及。

2012年7月27日,吴孟超(中)在为市民义诊。(新华社记者 陈飞 摄) 95岁时,吴孟超受邀参加2017年春晚上海分会场的演出,和女儿女婿同台演唱《紫竹调·家的味道》。彩排的上午,吴孟超还主刀做了一台手术。患者是一位感染乙肝病毒的女性,肝部显示有肿瘤。有人建议,是否过完年再动手术。“这样的病人一天也不能等。”吴孟超坚持进了手术室。 两个多小时手术做完,吴孟超脱下白大褂,换上了日常穿的军装,匆匆赶到演出现场。他很欣慰:“今天做完手术,这位年轻的姑娘大约可以在元宵节前回家。”多了一位病人回家过年,这跟道一声“万事如意”一样,能暖人心。 他总跟学生说,“我们要治的不是人的病,而是病的人”。 要是学生给病人开了进口抗生素,而不用同等疗效的国产药,他一定会狠狠批评,“你怎么不为病人考虑考虑?”吴孟超坚持用手缝合,而不是为了方便,用几千块钱的吻合器,“那个器械,‘咔嚓’一声,一千多元就花掉了,病人的负担该多重?我吴孟超手缝,可以分文不收。”

89岁高龄的吴孟超戴着老花镜,动作灵巧自如(新华社记者 王建民摄) 他坐诊时,尽量给病人开便宜的药,不做不必要的重复检查。如果B超能解决问题,绝不让病人去做花费更高的CT或核磁共振。他告诉学生:“千万不能把医院开成药店,把病人当摇钱树。”谁收了红包被他看到,马上就要开除,“哪怕一块糖也不能收。” “用最好的技术、最科学的方法、最便宜的药械、最简单有效的手段,治好病人的病。”这是吴孟超心目中“有本事医生”的标准:“病人是一本书,治好一个病人就积累了一分财富。” 有术后康复的患者在出院前,专程到吴孟超的办公室告别,一见到吴孟超就跪下,头磕得“咚咚”响。吴孟超赶忙扶起他,严肃叮嘱,“千万不能这样,你把身体恢复得更快更好,才是最大的回报。” 2017年,上海市民陈梅香辗转找到上影集团发行部门,希望拿出10万元来为一部电影点映包场——《我是医生》,以人民军医吴孟超为原型,讲述了一名传奇医者的故事。 吴孟超为肿瘤患者陈梅香做完手术后,她又健康生活了20多年。“我就是被吴老背过河的人。”感恩于吴老的仁心仁术,她希望更多人通过影片,看到吴老那双“回春妙手”。 “我年纪大了不要紧,你们年轻可要当心啊” 每个患者背后,都是一个家庭。吴孟超常说,不管病人多么啰唆,医生一定要眼睛盯着病人。 有天,吴孟超的门诊来了一位两岁的孩子,他笑眯眯地望着孩子,伸手摸了摸孩子的肚子。孩子看着眼前的白眉爷爷,也笑了。一旁,年轻的妈妈却哭了,她一直带着孩子辗转各大医院求医,孩子一看到穿白大褂的人就哭,“生病一年多了,这是我第一次见孩子笑。” 清晨,一到医院楼下,吴孟超就接过助理医生手中的白大褂,套在军装外面,径直走进门诊大厅。这时,他会加快脚步,除了不想让病人久等,也是想给病人信心:“你们看,我90多岁了还很健康,还能服务好病人!”

处理完案头工作,吴孟超穿上白大褂直奔手术区(新华社记者 王建民 摄) 在会议室开周会,吴孟超从不用话筒:“我说话声音很大,你们都能听得到。我也是90后,我们比比谁精力更旺盛。” 偶尔,医院给他手术安排得少了,他也会“闹脾气”——一对花白的眉毛拧在一起,垂着眼睛,耷拉着脸,不高兴了。“我就是一个医生,治病救人就是我的职责。” 一次,吴孟超发烧了,可那天有一例肿瘤切除术。他喝退了劝他休息的护士,手术2个小时,割下那个890克的肿瘤后,他累得瘫倒在椅子上。大家七手八脚地将他抬进休息室,护士长心疼得哭出了声。 反而是他,有时不那么“心疼”自己。在1995年的一例肝切除手术中,另一名医生在缝合病人肝脏时,不慎将手术针扎进吴孟超的手里,针上携带的肝病毒有可能从创口进入他的体内。 这位医生愣在手术台前,吴孟超则很快打破尴尬气氛:“我年纪大了不要紧,你们年轻可要当心啊,继续缝吧。”所幸,他的手在那次意外中没有大碍。

吴孟超(中)在手术室内工作。(新华社发 资料照片) 快70岁时,吴孟超还骑着一辆铃都按不响的自行车上下班。同事看他身上贴着胶布,一问才知道,“又摔了”。为了安全,家人后来给他换了辆轮子小一点的女式自行车,他一直骑到80多岁。 吴孟超的学生们有时会开玩笑说,老师的生活“没品质”:出差住快捷酒店,三餐清茶淡饭,四季几套军装,一年到头都在开刀,大年初一还在查房。他从来不坐头等舱,理由是自己“个子太小,坐头等舱浪费”。 不仅自己“抠得要命”,他还要求整座医院都跟自己一样。走廊的灯必须隔一盏一开,午休的时候一盏都不能开;纸张却要双面使用;在医院喝水,不可以用一次性纸杯;行政人员每个礼拜洗白大褂,他不同意报销,“你们坐在办公室,够干净、够轻松的了,又不接触病人,为什么每个礼拜都洗?” 省下来的钱做什么?1995年,他设立了“吴孟超肝胆外科医学基金”,把历年积蓄的30多万元和多年来社会各界捐赠、表彰他的400多万元都拿了出来。2006年,他又将获得“国家最高科学技术奖”的600万奖金全部用来奖励在肝胆医学上作出杰出贡献的人员。

手术后,吴孟超和学生周伟平坐在椅子上(曹希 摄) 为了病人能有更多床位、医生能有更大的施展平台,耄耋之年的他跑遍上海各区,在距离上海市中心将近40公里的安亭镇建起新院。秘书说:“他像一把老锤子,一锤子一锤子打进度。” 施工期间,他让司机在车上放了一顶安全帽,方便一做完手术就上工地巡视,总是奔波于杨浦与安亭之间,坐着建筑公司的升降梯到十几层楼高。工地的人很疑惑:“这个小老头总来干啥?” 新院建设总投入达到上亿元,为了筹款,这个“小老头”还会跟人喝酒,他酒量很好,没人见他醉过。他说自己这辈子醉过两回:一回是1945年抗战胜利,一回是四年后上海解放。

吴孟超(左二)与1966年接受他肝癌手术的蒋声和(右一)谈话(摄于1986年, 新华社记者 王子瑾摄) 2015年10月18日,安亭新院顺利开诊。此时,吴孟超已经95岁。当天,他先坐门诊,后进手术室,身体力行地为年轻医生打头阵,“我现在身体还可以,要带年轻人,教年轻人”。 对吴孟超而言,培育学生是毕生责任。他1960年首次提出的“五叶四段”论,被写入教科书,直到今天仍指导着世界上大多数肝脏手术;在他1961年发明“常温下间歇性肝门阻断切肝法”之前,做肝脏手术都要先把病人麻醉,再泡在冰水里。他发明的手术方法,将患者从这种痛苦中解脱出来,至今被医学界认为是最简单、最有效、最安全的肝脏手术方法。

吴孟超(右)在仔细观察B超图像(新华社记者 王建民 摄) 有人统计,中国肝胆外科的中坚力量,80%是吴孟超的学生,或者学生的学生。但他的学生不好当。有时看过几份病历,吴孟超大为光火:“疾病在不同人身上的反应不一样,为什么你们都用同一句话来描述?为什么你们写上去的数据和检验单上的数据不一样?” 气极了,连病史他都要求用手写。他觉得,病史卡就应该写得整整齐齐,一字不错。所以他招收研究生的时候,重要准则就是字迹一定要端正,思考一定要有逻辑性。 上了手术台,吴孟超更是从不讲情面。要是被他抓住问题,就会毫不客气地骂上几句:“早饭吃多了?”“怎么用这个?”他指出的每个错误,都在点子上,除此之外,便不再多说。 “几乎每个学生都挨过吴老的训斥,但大家心里都清楚,这是一种敦促。”同学间总说,老师骂谁最多就是对谁最好,骂得最多说明期待最多。“现在同学里最出色的几个,正是当年被吴老骂得最多的几个。” “记住给我擦干净,

不要让别人看见我一脸汗的样子” 不管多忙多累,吴孟超到家的第一件事就是先看看妻子吴佩煜在不在。如果在,他可能什么也不说;如果不在,他第一句话就是找妻子:“哪里去了?” 吴孟超学医,既是为了报国,也是为了爱情。他说:“学医主要是因为我和我的女朋友、我老婆、同班同学,她家在昆明,她要学医。实际上两个人一方面共同念书,一方面谈恋爱。” 1939年春,吴孟超从马来西亚的光华初级中学毕业,决定回国“找共产党,上前线抗日”。1940年夏天到达昆明后,由于日军重重封锁,他难以到达延安,便决定“读书救国”,考入了同济大学附属中学。在这里,他和吴佩煜从同窗成了恋人。 中学毕业后,吴孟超想读工科,去修铁路、搞工程、建房子。可吴佩煜坚决要学医,还劝吴孟超也学医。最终,吴孟超听从了吴佩煜的建议,两人一起考入同济大学医学院。

2011年4月13日,吴孟超、吴佩煜夫妇在家门口送客。(新华社记者 王建民 摄) 裘法祖教授是中国现代普通外科的主要开拓者,读书期间,吴孟超深受裘法祖影响。那时,肝脏外科还是一片空白,而中国却集中了全世界约半数的肝癌患者。在裘法祖的建议下,吴孟超决心“要把中国这顶肝癌大国的帽子扔到太平洋去”。 1958年,他翻译出版了中国第一本肝脏外科方面的专著《肝脏外科入门》。就在他埋头翻译期间,父亲患胆囊结石,因黄疸去世了。“我自己是学这一行的,不能给我父亲医救,我很痛心。” 吴孟超18岁告别父母,一家人此后再未相见。九十年代,他在父母坟前哭着说:“妈妈爸爸,我已经为国家做了一点事情,现在工作很好。”

上世纪40年代初的吴孟超(新华社发 资料照片) 他始终记得裘法祖叮嘱的“要把病人背过河”,“外科医生要会说、会做、会写”。这箴言一直摆在他的办公室里。师徒两人相差八岁,到了耄耋之年,一起参会时,人们会看到,一位八旬老人搀扶着一位九旬老人,缓步朝前。 “我都退休了,父亲还没退休。”在女儿吴玲眼里,父亲一辈子都停不下来。不断学习、不断进步,是他一辈子的习惯。为了跟上时代的脚步,他每天阅读十几份报纸。80多岁时,还坚持站着给本科生上课。他说自己至今还在做手术,一是为了救治病人,二是为了带更多的年轻人。 吴孟超的许多学生也早都过了退休年龄,却还在照常工作,“吴老还没退,我们哪敢退”。只是他的同龄人基本都已不在了,有时他问起某个老友,学生们会骗他“身体好着呢”,其实对方已经离世多年。 以前,吴孟超总是第一个到手术室,看旁边手术室的医生还没来,他会用孩子般的语气说:“咱们快点做,到时候可以炫耀,我都做完了他们才来。”最近这几年,他习惯起床后睡个回笼觉再到手术室。出远门前,也需要带上夜壶和轮椅了。学生们觉得,老师的确“是个老人了”。

何雯亚 摄 吴孟超一辈子,都站在离“生死大事”最近的地方。战争年代,炮弹就在身边爆炸。当了医生,每天都在和病毒打交道。没人比他更能参得透生死,他却像个百岁的少年,仍对每一个来日寄予厚望。“人总有生命终点,到时候不行了就走了。你不要去计划,也不要去考虑,这是自然现象。但我总觉得,每天在工作当中度过,不浪费时间。” 在他眼里,每年都是“关键年”,每年都“任务很重”。他通宵达旦地翻译、马不停蹄地手术、笃信站立在三尺讲台……在日记里,他给自己打气:“任重而道远,一定要实现”“要在去年发展的基础上,今年更加创新,更上一层楼”。 手术室外的休息间,常年放着他的杯子,这原本是用来装速溶咖啡的玻璃罐,他用来泡茶。脸盆里,是一瓶大宝润肤露,一瓶飘柔洗发液,一个白底红字的搪瓷刷牙漱口杯。那张皮质斑驳的椅子,用了十几年,他弓着腰陷在里面,看上去格外瘦小。 吴孟超家中一直挂着一幅十字绣,上面是一对小狗——他和夫人同样出生于1922年,都属狗。2011年8月,吴佩煜因病逝世,享年89岁。送别吴佩煜时,吴孟超一直在抽泣。

2021年5月26日8时30分,吴孟超院士遗体告别仪式在上海龙华殡仪馆举行。市民群众从四面八方赶来送吴老最后一程。(赖鑫琳 摄) 在这个世上,他变得越来越孤单。这可能也是他爱往手术室跑的原因,一做手术,什么都忘了。爱人去世第二天,他又像往常一样走进了手术室。 一次手术后,吴孟超胸前的手术衣湿透了,两只胳膊支在扶手上,掌心向上的双手微微颤抖,他对护士长叹口气说:“力气越来越少了。如果哪一天,我真的在手术室里倒下了,你知道我是爱干净的,记住给我擦干净,不要让别人看见我一脸汗的样子。” 在97岁的退休感言中,他写道:“只要病人有需要,随时可以进入投入战斗。”他说,“我还能干到120岁!” 这次,他爽约了。2021年5月,在吴佩煜去世近10年后,99岁的吴孟超也与世长辞。 人们记得他的话——“医药有时是会穷尽的,唯有不竭的爱能照亮一个受苦的灵魂。” 解放日报·上观新闻的原创稿件,未经允许严禁转载

作者:刘雪妍

微信编辑: 皮小姐

校对:飞飞 rong

1960年,他成为中国第一个成功施行了肝脏手术的外科医生,打破了这个“零的记录”。

90岁生日那天,这位中科院院士、“中国肝脏外科之父”仍亲自主刀,连做两台手术。97岁时,他还完成了一台高难度手术。他说“即使有一天倒在手术台上,也是我最大的幸福。” 2021年5月22日,吴孟超走了,享年99岁。他一生做过1.6万余例肝脏外科手术,这匹不知疲倦的老马,硬是把2万多名患者一个一个驮过了河。 身体好的时候,他穿手术衣的动作格外潇洒——将手术袍高高抛向空中,两只手臂张开,正好套入袖筒,两条胳膊插进去,接着,将自己“焊”在手术台上站十几个小时。 一旦上了手术台,很难看出他是一个九旬老人,手术服把他裹得严严实实,脸上只露出一双亮亮的眼睛,仔细看,才能发现他睫毛发须尽白。 手术时精神高度紧张,他的脚趾会不自觉地紧紧抠在地上,第二个脚趾搭在大脚趾上增加抓力。日积月累,两个脚趾交错成了一个“X”形,只能把绿色手术拖鞋脚面剪掉一部分。

开刀结束,他便叉开腿坐下,把脚伸出来,像个孩子似的使劲撑开,这是他最放松的时刻。

2011年3月21日,吴孟超走下手术台,坐在医生休息室的沙发上活动站累了的双脚(新华社发 张鹏 摄)。 后来,他自己也住进了病房,穿上手术服,成了比做手术还困难的事情。住院楼15层的小套间,里间睡觉,外间有个小小的办公桌,方便他处理工作。别人和他说话,要“大点声”“再大点”。本来走路飞快的他,行动越来越慢,甚至有些蹒跚,在一栋楼里活动,也要坐着轮椅。 生命的最后一年里,他躺在病床上,时而昏睡、时而清醒。有好友亲朋来探望时,他会努力睁开眼,张开嘴巴,微微笑着,却发不出声音。 今天(8月31日),是吴孟超院士诞辰百年。他留给世人的,除了那些昭彰的功勋,更绵长感人的,是他始终保有的温良与坚韧。 “我的所有技术属于人类” 肝癌,是吴孟超的“心头大患”。他曾说,毕生夙愿是“愿天下再无肝癌”。 他与之战斗的“武器”,就是一双手——这双手白皙、柔软,比常人的小很多,显得很精致,右手拇指和食指、中指相向弯曲靠拢,形成一个“V”形,这是常年握止血钳,手指变形的结果。 青年时期,他去黄土高原做赤脚医生,在那个讲究手里有茧才光荣的年代,他劳动时却总戴着手套,防止长茧。没有一点儿茧的手,才能更敏锐地感觉到病人肝脏内部的微妙信息。

左图:吴孟超在为病人进行手术;右图:吴孟超展示他常年握止血钳的双手( 新华社记者 王建民 摄) 人们以为,做手术需要“盯着看”,其实不尽然,有些深埋体内的肿瘤,眼睛是看不见的。他做手术,有时并不看腹腔,双手在患者腹腔内探索,护士说,他的手指上长着眼睛,谁也看不见那手做了些什么,却忽然就把肿瘤摘了出来,“满腹腔都是血,吴老的手一伸进去一摸,这根血管一掐,血就止住了。” 这双手,从小就巧。1922年,吴孟超出生在福建闽清乡下,5岁时他随母亲去马来西亚投奔做米粉的父亲,每天凌晨三四点起床用木槌舂米,8岁开始帮家里割橡胶,只穿一条短裤,光脚穿过橡胶树林,手起刀落,割胶刀在青白色的树上留下一个斜口,慢慢渗出乳白色的胶液。 “割的时候要快,要斫得好,而且要准,就像做外科手术一样。橡胶树中间有一条水线,就像人的血管一样,是树的营养线,不能破坏,否则就会冒一个疙瘩,像长了个肿瘤。”晚年,他还会回忆起这段时光,将之视为自己最早的“操刀训练”。 一把手术刀改变了很多。就连写字时,他的笔杆都是直立的,像在做篆刻。现代人用硬笔写字,握笔姿势早就形成了肌肉记忆,很难改变。可是,这个外科医生,竟然用握手术刀的姿势改变了握笔姿势。

吴孟超写字是这样握笔的 1986年,第一届中日消化道外科会议在上海举行,吴孟超担任中方主席。日本代表团带来了专业的摄制组,提出想拍摄吴孟超做手术的全过程,他爽快地一口答应。同事和学生们却很紧张:“您的技术还没有申请专利,被他们学去怎么办?”吴孟超笑着说:“没关系。” 摄像机对着吴孟超的手,从头拍到尾,也没能弄清楚其中的奥秘。手术中,他要分离长了肿瘤的部分肝脏与正常组织,可眼睛却望向天花板,手在病人腹内游走,一会儿就拿出了肿瘤,镜头只能拍到腹腔外的影像。 肝脏这方寸之地,他早已烂熟于心,用手一摸就知道病人腹内情况,这种手感是摄像机拍不到的。他的学生施乐华曾感慨:跟了吴老这么多年,都没弄清他手中的奥秘,靠几个摄像头怎么能弄清?

吴孟超(右)在指导助手做实验( 新华社发 资料照片) 虽然“吴氏刀法”难以学习,但吴孟超还是把自己的技能与知识倾囊相授,“这技术更多人学去,为更多人服务,不是更好吗?我的所有技术属于人类,我吴孟超没有专利”! 全球每年新增和死亡肝癌病例的50%以上都发生在中国,我国已是世界上肝脏恶性肿瘤发生率和手术切除率最高的国家。他明白,要救更多的人,自己这一双手远远不够。“我哪怕是化成千手观音,一天也只能做一台手术。手术也好,化疗也好,放疗也好,都不能解决问题,根本性的治疗方案要靠基础科学。” 20世纪90年代以来,吴孟超带领学生研制成功可使免疫系统识别并杀死肝癌细胞的新型疫苗,开启了免疫系统防治癌症的大门。他们还接连取得一系列重大突破,使我国肝癌手术成功率由20世纪60年代初的15%提高到98.5%,肝癌切除病人总体5年生存率也大大提升。 对吴孟超而言,充满消毒水气味的手术室是他觉得最舒服的地方。有时,为了推掉一些不必要的应酬,他甚至会“躲进手术室里”。过年是他最难熬的日子,因为手术没有排期,他甚至会特意去手术室旁的更衣室洗个澡,“权当做过手术了”。

吴孟超最后一台手术的日记(赖鑫琳 摄)

吴孟超最后一台手术(曹希 摄) 2019年3月15日,他和往常一样,依然是9点多起床,下午做了一台中肝叶3厘米肿瘤切除手术。当天日记的右上方,他标注着“手术一台”,还用红黑两色笔画了圈。那时,他可能还未意识到,这台手术会是自己从医76年的最后一台。 无影灯下,身材瘦小的他埋在一群高大的助手们中间。稳稳地站在手术台上,他的双手依旧灵活有力。40分钟后,肿瘤被顺利摘除。在护士搀扶下,他走出手术室,脚步略显蹒跚。此时,他已97岁。 学生周伟平回忆,那时他身体已经不太好了,但还是要到手术室来看,到了该吃药的时间也不愿意离开,“因为手术室是他待了一辈子的地方”。 “我们要治的不是人的病,而是病的人” 护士长程月娥配合吴孟超做了5000多台手术,她说,吴老的门诊病人都是条件“最差”的——一是病很重,二是很穷的。 有老人因为看病家徒四壁,独自离家出走,找到吴孟超,从兜里掏出一把零钱:“您看能治吗?”有病人从偏远农村赶赴上海,一见到他,就“扑通”跪倒磕头;还有患者打听到他家的住址,抱着病历和化验单,在门口等到深夜。 看到有这样的病人求医无门,吴孟超觉得是自己的耻辱。 1993年,肝胆外科获准发展为长海医院的“院中院”,作为院长的他更忙了,但依然坚持着周二上午的门诊,他的“星期二门诊”共12个号,挂号必须实名,而且需要患者过去的病历,这么做,是为了杜绝号贩子炒号。 “外科医生,就是一双手一把刀。”在吴孟超看来,手是刀的支点,刀是手的延伸。在很多患者心里,吴孟超的双手就是生命的希望。

2011年4月14日,吴孟超(左三)带领医护人员查房( 新华社记者 王建民 摄) 2004年,82岁的吴孟超接了一个名叫王甜甜的病人。这个在北京外国语大学读书的湖北女孩,被查出中肝叶上长了一个篮球大的血管瘤。肿瘤是良性的,但手术难度很大,没有医生敢动这个手术,怕一着不慎,搭上自己的名誉。 有人劝吴孟超别做这个手术:“这么大瘤子,人家都不敢做,你做啊?万一出了事,你的名誉就没有了。”吴孟超回答:“我的名誉算什么?我不过是一个吴孟超嘛,那算啥?救治病人是我的天职。” 在他看来,这世界上不缺乏专家,不缺乏权威,缺乏的是一个“人”——一个肯把自己给出去的人。 这台手术,吴孟超亲自主刀,做了10个多小时,其间,他没吃一口饭,没喝一口水,没上一次厕所。5年后,王甜甜把自己的婚礼选在了9月24日,她说,这是吴孟超赋予她新生的日子,是自己的“重生之日”。 2005年,83岁的吴孟超被推荐参评国家最高科技奖,科技部派工作组对他进行考核。这是中国科学技术领域最有分量的奖项。医院领导考虑“组织谈话”是件大事,就取消了吴孟超原定第二天的手术。 吴孟超得知后,坚决要求恢复手术,让考核组等到下午。下午谈话时,考核组的同志禁不住问:“吴老,上午在给谁做手术啊?”吴孟超说:“一个河南的农民,60多岁了,病得很重,家里又穷,乡亲们凑了钱才来上海的,多住一天院对他们都是负担。实在抱歉,让你们等我了。”

2011年4月13日,吴孟超来到B超室为病人做检查,给予患者极大的宽慰和鼓励(新华社记者 王建民 摄) 他年纪渐长,每次手术,医护人员总要在他身后放把椅子,让他累了可以休息一下,但手术结束前他从没坐过。 有次术后,他默默坐在椅子上,叹了口气:“力气越来越少了,确实累了。”程月娥劝他,累了就少做点,他说:“再累也得做啊!你看这个病人,才20岁,大学刚读了一年。” 有时,他开好刀、洗好手臂,便穿着拖鞋,噗哒噗哒地走到其他手术室门口,叉着腰透过小玻璃观察学生们的操作,然后在那条50米长的手术室走廊上兜一圈。见到身材走样的医生,他会小声问身边的人:“这是谁啊?太胖了,要想办法把他换掉。” 他觉得,外科医生胖了,做手术时距离病人就远了。他身高1.62米,体重50多公斤,做手术时,总是紧紧贴着病人。 冬天出诊,吴孟超会先把手搓热、把听诊器焐热,再去接触病人的身体;查房时,他总是习惯上前拉着病人的手拍一拍,摸摸头,还用自己额头贴着病人额头试体温。吴孟超的手一搭上去,很多病人的眼泪一下子就掉了下来。肝病病人,身边人怕被传染,都避之不及。

2012年7月27日,吴孟超(中)在为市民义诊。(新华社记者 陈飞 摄) 95岁时,吴孟超受邀参加2017年春晚上海分会场的演出,和女儿女婿同台演唱《紫竹调·家的味道》。彩排的上午,吴孟超还主刀做了一台手术。患者是一位感染乙肝病毒的女性,肝部显示有肿瘤。有人建议,是否过完年再动手术。“这样的病人一天也不能等。”吴孟超坚持进了手术室。 两个多小时手术做完,吴孟超脱下白大褂,换上了日常穿的军装,匆匆赶到演出现场。他很欣慰:“今天做完手术,这位年轻的姑娘大约可以在元宵节前回家。”多了一位病人回家过年,这跟道一声“万事如意”一样,能暖人心。 他总跟学生说,“我们要治的不是人的病,而是病的人”。 要是学生给病人开了进口抗生素,而不用同等疗效的国产药,他一定会狠狠批评,“你怎么不为病人考虑考虑?”吴孟超坚持用手缝合,而不是为了方便,用几千块钱的吻合器,“那个器械,‘咔嚓’一声,一千多元就花掉了,病人的负担该多重?我吴孟超手缝,可以分文不收。”

89岁高龄的吴孟超戴着老花镜,动作灵巧自如(新华社记者 王建民摄) 他坐诊时,尽量给病人开便宜的药,不做不必要的重复检查。如果B超能解决问题,绝不让病人去做花费更高的CT或核磁共振。他告诉学生:“千万不能把医院开成药店,把病人当摇钱树。”谁收了红包被他看到,马上就要开除,“哪怕一块糖也不能收。” “用最好的技术、最科学的方法、最便宜的药械、最简单有效的手段,治好病人的病。”这是吴孟超心目中“有本事医生”的标准:“病人是一本书,治好一个病人就积累了一分财富。” 有术后康复的患者在出院前,专程到吴孟超的办公室告别,一见到吴孟超就跪下,头磕得“咚咚”响。吴孟超赶忙扶起他,严肃叮嘱,“千万不能这样,你把身体恢复得更快更好,才是最大的回报。” 2017年,上海市民陈梅香辗转找到上影集团发行部门,希望拿出10万元来为一部电影点映包场——《我是医生》,以人民军医吴孟超为原型,讲述了一名传奇医者的故事。 吴孟超为肿瘤患者陈梅香做完手术后,她又健康生活了20多年。“我就是被吴老背过河的人。”感恩于吴老的仁心仁术,她希望更多人通过影片,看到吴老那双“回春妙手”。 “我年纪大了不要紧,你们年轻可要当心啊” 每个患者背后,都是一个家庭。吴孟超常说,不管病人多么啰唆,医生一定要眼睛盯着病人。 有天,吴孟超的门诊来了一位两岁的孩子,他笑眯眯地望着孩子,伸手摸了摸孩子的肚子。孩子看着眼前的白眉爷爷,也笑了。一旁,年轻的妈妈却哭了,她一直带着孩子辗转各大医院求医,孩子一看到穿白大褂的人就哭,“生病一年多了,这是我第一次见孩子笑。” 清晨,一到医院楼下,吴孟超就接过助理医生手中的白大褂,套在军装外面,径直走进门诊大厅。这时,他会加快脚步,除了不想让病人久等,也是想给病人信心:“你们看,我90多岁了还很健康,还能服务好病人!”

处理完案头工作,吴孟超穿上白大褂直奔手术区(新华社记者 王建民 摄) 在会议室开周会,吴孟超从不用话筒:“我说话声音很大,你们都能听得到。我也是90后,我们比比谁精力更旺盛。” 偶尔,医院给他手术安排得少了,他也会“闹脾气”——一对花白的眉毛拧在一起,垂着眼睛,耷拉着脸,不高兴了。“我就是一个医生,治病救人就是我的职责。” 一次,吴孟超发烧了,可那天有一例肿瘤切除术。他喝退了劝他休息的护士,手术2个小时,割下那个890克的肿瘤后,他累得瘫倒在椅子上。大家七手八脚地将他抬进休息室,护士长心疼得哭出了声。 反而是他,有时不那么“心疼”自己。在1995年的一例肝切除手术中,另一名医生在缝合病人肝脏时,不慎将手术针扎进吴孟超的手里,针上携带的肝病毒有可能从创口进入他的体内。 这位医生愣在手术台前,吴孟超则很快打破尴尬气氛:“我年纪大了不要紧,你们年轻可要当心啊,继续缝吧。”所幸,他的手在那次意外中没有大碍。

吴孟超(中)在手术室内工作。(新华社发 资料照片) 快70岁时,吴孟超还骑着一辆铃都按不响的自行车上下班。同事看他身上贴着胶布,一问才知道,“又摔了”。为了安全,家人后来给他换了辆轮子小一点的女式自行车,他一直骑到80多岁。 吴孟超的学生们有时会开玩笑说,老师的生活“没品质”:出差住快捷酒店,三餐清茶淡饭,四季几套军装,一年到头都在开刀,大年初一还在查房。他从来不坐头等舱,理由是自己“个子太小,坐头等舱浪费”。 不仅自己“抠得要命”,他还要求整座医院都跟自己一样。走廊的灯必须隔一盏一开,午休的时候一盏都不能开;纸张却要双面使用;在医院喝水,不可以用一次性纸杯;行政人员每个礼拜洗白大褂,他不同意报销,“你们坐在办公室,够干净、够轻松的了,又不接触病人,为什么每个礼拜都洗?” 省下来的钱做什么?1995年,他设立了“吴孟超肝胆外科医学基金”,把历年积蓄的30多万元和多年来社会各界捐赠、表彰他的400多万元都拿了出来。2006年,他又将获得“国家最高科学技术奖”的600万奖金全部用来奖励在肝胆医学上作出杰出贡献的人员。

手术后,吴孟超和学生周伟平坐在椅子上(曹希 摄) 为了病人能有更多床位、医生能有更大的施展平台,耄耋之年的他跑遍上海各区,在距离上海市中心将近40公里的安亭镇建起新院。秘书说:“他像一把老锤子,一锤子一锤子打进度。” 施工期间,他让司机在车上放了一顶安全帽,方便一做完手术就上工地巡视,总是奔波于杨浦与安亭之间,坐着建筑公司的升降梯到十几层楼高。工地的人很疑惑:“这个小老头总来干啥?” 新院建设总投入达到上亿元,为了筹款,这个“小老头”还会跟人喝酒,他酒量很好,没人见他醉过。他说自己这辈子醉过两回:一回是1945年抗战胜利,一回是四年后上海解放。

吴孟超(左二)与1966年接受他肝癌手术的蒋声和(右一)谈话(摄于1986年, 新华社记者 王子瑾摄) 2015年10月18日,安亭新院顺利开诊。此时,吴孟超已经95岁。当天,他先坐门诊,后进手术室,身体力行地为年轻医生打头阵,“我现在身体还可以,要带年轻人,教年轻人”。 对吴孟超而言,培育学生是毕生责任。他1960年首次提出的“五叶四段”论,被写入教科书,直到今天仍指导着世界上大多数肝脏手术;在他1961年发明“常温下间歇性肝门阻断切肝法”之前,做肝脏手术都要先把病人麻醉,再泡在冰水里。他发明的手术方法,将患者从这种痛苦中解脱出来,至今被医学界认为是最简单、最有效、最安全的肝脏手术方法。

吴孟超(右)在仔细观察B超图像(新华社记者 王建民 摄) 有人统计,中国肝胆外科的中坚力量,80%是吴孟超的学生,或者学生的学生。但他的学生不好当。有时看过几份病历,吴孟超大为光火:“疾病在不同人身上的反应不一样,为什么你们都用同一句话来描述?为什么你们写上去的数据和检验单上的数据不一样?” 气极了,连病史他都要求用手写。他觉得,病史卡就应该写得整整齐齐,一字不错。所以他招收研究生的时候,重要准则就是字迹一定要端正,思考一定要有逻辑性。 上了手术台,吴孟超更是从不讲情面。要是被他抓住问题,就会毫不客气地骂上几句:“早饭吃多了?”“怎么用这个?”他指出的每个错误,都在点子上,除此之外,便不再多说。 “几乎每个学生都挨过吴老的训斥,但大家心里都清楚,这是一种敦促。”同学间总说,老师骂谁最多就是对谁最好,骂得最多说明期待最多。“现在同学里最出色的几个,正是当年被吴老骂得最多的几个。” “记住给我擦干净,

不要让别人看见我一脸汗的样子” 不管多忙多累,吴孟超到家的第一件事就是先看看妻子吴佩煜在不在。如果在,他可能什么也不说;如果不在,他第一句话就是找妻子:“哪里去了?” 吴孟超学医,既是为了报国,也是为了爱情。他说:“学医主要是因为我和我的女朋友、我老婆、同班同学,她家在昆明,她要学医。实际上两个人一方面共同念书,一方面谈恋爱。” 1939年春,吴孟超从马来西亚的光华初级中学毕业,决定回国“找共产党,上前线抗日”。1940年夏天到达昆明后,由于日军重重封锁,他难以到达延安,便决定“读书救国”,考入了同济大学附属中学。在这里,他和吴佩煜从同窗成了恋人。 中学毕业后,吴孟超想读工科,去修铁路、搞工程、建房子。可吴佩煜坚决要学医,还劝吴孟超也学医。最终,吴孟超听从了吴佩煜的建议,两人一起考入同济大学医学院。

2011年4月13日,吴孟超、吴佩煜夫妇在家门口送客。(新华社记者 王建民 摄) 裘法祖教授是中国现代普通外科的主要开拓者,读书期间,吴孟超深受裘法祖影响。那时,肝脏外科还是一片空白,而中国却集中了全世界约半数的肝癌患者。在裘法祖的建议下,吴孟超决心“要把中国这顶肝癌大国的帽子扔到太平洋去”。 1958年,他翻译出版了中国第一本肝脏外科方面的专著《肝脏外科入门》。就在他埋头翻译期间,父亲患胆囊结石,因黄疸去世了。“我自己是学这一行的,不能给我父亲医救,我很痛心。” 吴孟超18岁告别父母,一家人此后再未相见。九十年代,他在父母坟前哭着说:“妈妈爸爸,我已经为国家做了一点事情,现在工作很好。”

上世纪40年代初的吴孟超(新华社发 资料照片) 他始终记得裘法祖叮嘱的“要把病人背过河”,“外科医生要会说、会做、会写”。这箴言一直摆在他的办公室里。师徒两人相差八岁,到了耄耋之年,一起参会时,人们会看到,一位八旬老人搀扶着一位九旬老人,缓步朝前。 “我都退休了,父亲还没退休。”在女儿吴玲眼里,父亲一辈子都停不下来。不断学习、不断进步,是他一辈子的习惯。为了跟上时代的脚步,他每天阅读十几份报纸。80多岁时,还坚持站着给本科生上课。他说自己至今还在做手术,一是为了救治病人,二是为了带更多的年轻人。 吴孟超的许多学生也早都过了退休年龄,却还在照常工作,“吴老还没退,我们哪敢退”。只是他的同龄人基本都已不在了,有时他问起某个老友,学生们会骗他“身体好着呢”,其实对方已经离世多年。 以前,吴孟超总是第一个到手术室,看旁边手术室的医生还没来,他会用孩子般的语气说:“咱们快点做,到时候可以炫耀,我都做完了他们才来。”最近这几年,他习惯起床后睡个回笼觉再到手术室。出远门前,也需要带上夜壶和轮椅了。学生们觉得,老师的确“是个老人了”。

何雯亚 摄 吴孟超一辈子,都站在离“生死大事”最近的地方。战争年代,炮弹就在身边爆炸。当了医生,每天都在和病毒打交道。没人比他更能参得透生死,他却像个百岁的少年,仍对每一个来日寄予厚望。“人总有生命终点,到时候不行了就走了。你不要去计划,也不要去考虑,这是自然现象。但我总觉得,每天在工作当中度过,不浪费时间。” 在他眼里,每年都是“关键年”,每年都“任务很重”。他通宵达旦地翻译、马不停蹄地手术、笃信站立在三尺讲台……在日记里,他给自己打气:“任重而道远,一定要实现”“要在去年发展的基础上,今年更加创新,更上一层楼”。 手术室外的休息间,常年放着他的杯子,这原本是用来装速溶咖啡的玻璃罐,他用来泡茶。脸盆里,是一瓶大宝润肤露,一瓶飘柔洗发液,一个白底红字的搪瓷刷牙漱口杯。那张皮质斑驳的椅子,用了十几年,他弓着腰陷在里面,看上去格外瘦小。 吴孟超家中一直挂着一幅十字绣,上面是一对小狗——他和夫人同样出生于1922年,都属狗。2011年8月,吴佩煜因病逝世,享年89岁。送别吴佩煜时,吴孟超一直在抽泣。

2021年5月26日8时30分,吴孟超院士遗体告别仪式在上海龙华殡仪馆举行。市民群众从四面八方赶来送吴老最后一程。(赖鑫琳 摄) 在这个世上,他变得越来越孤单。这可能也是他爱往手术室跑的原因,一做手术,什么都忘了。爱人去世第二天,他又像往常一样走进了手术室。 一次手术后,吴孟超胸前的手术衣湿透了,两只胳膊支在扶手上,掌心向上的双手微微颤抖,他对护士长叹口气说:“力气越来越少了。如果哪一天,我真的在手术室里倒下了,你知道我是爱干净的,记住给我擦干净,不要让别人看见我一脸汗的样子。” 在97岁的退休感言中,他写道:“只要病人有需要,随时可以进入投入战斗。”他说,“我还能干到120岁!” 这次,他爽约了。2021年5月,在吴佩煜去世近10年后,99岁的吴孟超也与世长辞。 人们记得他的话——“医药有时是会穷尽的,唯有不竭的爱能照亮一个受苦的灵魂。” 解放日报·上观新闻的原创稿件,未经允许严禁转载

作者:刘雪妍

微信编辑: 皮小姐

校对:飞飞 rong

一周热门

- {{index+1}}{{item.title}}

互动

互动

投诉建议

投诉建议 长江头条

长江头条 在线问答

在线问答 数字报

数字报

移动端

移动端

长江网移动端

长江网移动端 长江头条移动端

长江头条移动端