传统村落被誉为民间文化的“博物馆”、乡村历史的“活化石”。一座座灰砖青瓦、满是沧桑的深宅大院诉说着村庄曾经的辉煌,也期待着焕发出新的生机。

近年来,安庆持续强化传统村落保护与利用,取得积极成效。据市住建部门统计,我市现有传统村落60个(国家级23个、省级37个),其中桐城市国家级2个、省级5个,潜山市国家级9个、省级9个,岳西县国家级6个、省级11个,太湖县国家级3个、省级3个,宿松县国家级3个、省级5个,望江县省级3个,宜秀区省级1个。

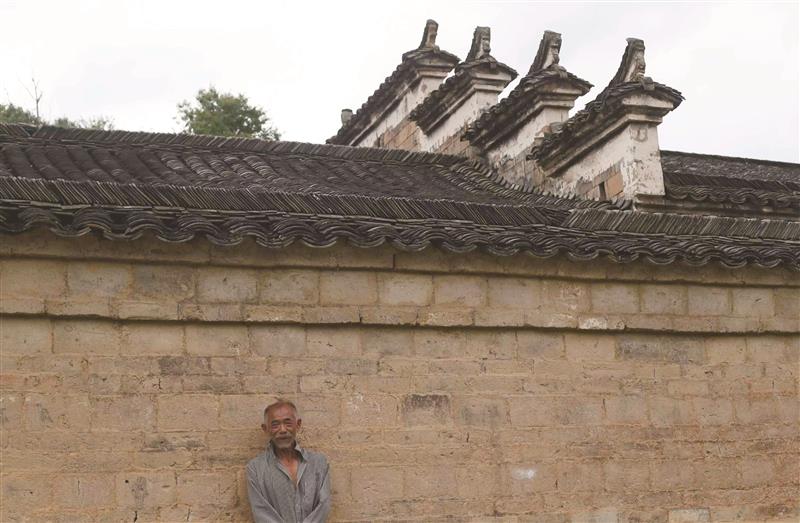

▲ 一位老人站在岳西县五河镇河南村的一处古民居前。 全媒体记者 储永志 摄

保护历史 传承文化

“妈妈,给我也拍一张!”暑期,岳西县响肠镇响肠村的响肠老街上,前来游玩的游客络绎不绝,不远处山上的请水寨村接待酒店内,所有客房全部住满。得益于响肠、请水寨两个传统村落,近些年响肠镇平均年接待游客超15万人次。

2013年,岳西县响肠镇响肠村被列入第二批全国传统村落名录。村内的古建筑群沿着响肠老街分布,有600余年的历史,包括古寨、古亭、古道、古祠、古树、古民居等100余处。老街沿河而建,全长600余米,街上的方氏祠堂保护最为完好。

“镇里将方氏祠堂作为廉政教育基地、老年学校、家教家风实践基地、党史学习教育基地,通过再利用,让老房子有了新用途。”响肠镇文化中心主任方武说。

安庆传统村落,格局上依山傍水、沿河而布,山区多、平原少;风貌上融合徽派建筑特征、保持地域特点,形成了独具风貌的“皖西南大屋”和“皖西南院落”的建筑形式;年代上,以明代后期的传统村落为主,以祖祠为核心聚集建造,以宗族大屋最为常见。

2012年以来,我市将传统村落保护利用与乡村振兴、生态环保、全域旅游有机结合,探索保护、传承、发展的新路径。

太湖县汤泉乡金鹰村、龙潭寨村2012年列入第一批国家级传统村落名录。近年来,汤泉乡围绕“旅游兴乡、产业富民”思路,以生态旅游为载体,以农民增收为目的,充分利用传统村落文化、旅游以及生态资源,让传统村落焕发新活力。“如今两个传统村落已成为我们对外推介的名片。”汤泉乡副乡长赵飞燕说。

岳西县黄尾村引入第三方,在文化创意、特色餐饮、民宿等方面进行了探索,培育出了“传统村落+农业观光+文化体验+山水风光”的新业态;潜山市万涧村在中国规划设计研究院的支持下,村民自建、自治、自管,走出了保护传统村落、推进旅游发展、带动村民致富的路子。还有的地方开发红色资源,让红色旅游和传统村落保护整体联动。

▼ 岳西县响肠镇一古建筑外墙。全媒体记者 储永志 摄

优化环境 提升形象

岳西县五河镇河南村李凹屋是第五批中国传统村落,一共有老房子110余间,最高峰时住了近200人。近些年,村“两委”已陆续投入资金100余万元对古民居进行抢救性修缮,“主要是消除安全隐患等,确保建筑安全。”河南村党支部书记蒋昌平说。

2012年起,安庆积极申报中国传统村落,先后组织了6批中国传统村落推荐和4批省级传统村落申报,并对前5批中国传统村落进行了挂牌保护。发挥财政资金使用效益,积极向上争取,成功申报国家级补助项目资金3300万元,前4批列入国家级保护名录的11个村落,每个村获得中央财政专项补助资金300万元,促进了国家级传统村落的抢救性修复与保护。同时,出台《关于加强传统村落保护利用发展的贯彻实施意见》,分类指导各地深度挖掘传统村落的历史文化,科学划定村落核心保护范围及建设控制地带,梳理保护内容、制定保护标准。目前,全市已编制17个国家级和25个省级传统村落保护发展规划。

各地通过整合小型水利建设、文物维修、农村产业发展、乡村旅游示范点等项目资金,加大对区域内各传统村落的保护发展。因地制宜、依山就势,实施传统村落内部空间微更新、微改造,优化环境,推进农旅一体发展。

呼唤系统保护 寻求新“活法”

清清华阳河,千年古航道。晚清时期,陆路交通滞后,水路交通是主流。得益于此,位于华阳河古航道的望江县吉水街道吉水社区和皖河古航道的望江县高士镇新坝村,曾一度繁华。

“听老人们说,我们这里百年前被称为‘小南京’。”吉水社区党总支书记许宗武说。

“以前新坝古街两边非常繁华,有医院、银行、当铺、酒楼等。”新坝村村委委员徐文中告诉记者。

如今,走在吉水社区古街、新坝古街,记者见到的是“残破不堪”的景象,部分挂牌保护的老房子也“岌岌可危”。据悉,望江县对这两处古民居申报了安徽省传统村落,但未争取到资金支持。“不能拆,修缮又面临资金的困境,目前这些房屋普遍存在安全隐患。”徐文中说。

记者了解到,虽然传统古村落保护和利用的政策法规相继出台,但由于保护主体的力量和职责有限,一定程度上削弱了保护和利用力度,难以实现传统古村落保护与利用的可持续性。而传统村落内,“空心化”状态较普遍。

岳西县住建局传统村落工作负责人吴建西说,无论是已经修复还是尚处原态的传统古村落,大部分都是“空心”状态,村落文化创造性转化、创新性发展的理念和水平有待提升。

活态传承 任重道远

传统村落是不可再生的文化遗产,保护利用工作任重而道远。虽然中央财政、各级政府、社会各界通过各种方式投入资金用于古村落保护利用,但与保护工作的需求相比,资金缺口仍很大。而没有被列入国家级及省级传统村落的古村落古民居,保护规划则基本处于停滞状态。

“当下,仅为数不多的古建筑被列为各级文物保护范围,并得到一定程度保护。”市住建局村镇办负责人严强说,部分传统村落周边无序开发建设,导致村落自然风貌、生态环境受到影响和破坏。

望江县吉水街道吉水社区党总支书记许宗武建议,要加大资金支持,安排古村落保护的专项经费,进一步拓宽保护资金渠道,在发挥政府资金主渠道作用的同时,制定相关激励政策,动员、鼓励社会资金参与古村落的保护、开发和利用。

“要充分挖掘和保护村庄的物质和非物质文化遗存,保护并改善村落的历史环境和生态环境,精心提炼传统民居特色要素,传承优秀传统建筑文化,传统村落周边新建房屋要与传统建筑、周边环境相协调,营建具有地方特色的村庄环境。”吴建西建议,要重视人才培养,逐步集聚一批从事业余研究的乡土人才,在保护传承的基础上创造性转化、创新性发展,焕发乡风文明新气象。

市住建局相关负责人表示,目前我市正在积极推动传统村落保护立法,并组织申报国家级传统村落集中连片保护利用示范县,进一步推动我市传统村落保护利用发展,全面助力乡村振兴。(全媒体记者 沈永亮 实习生 章宇潇)