能递话筒、能握手,还能说武汉话,近日,一款名为“天问”的人形机器人在湖北引发热议。它能做到这些,离不开一双“灵巧手”。项目负责人、武汉大学工业科学研究院副教授李淼介绍,“天问”机器人手能适应各种场景,在零售业和服务业应用很广,可以完成制作美食、分餐打包、道路指引、传递搬运等操作。

值得一提的是,与DeepSeek“全华班”一样,“天问”机器人的核心研发团队全部来自武汉大学。而机器人身上的80%的零部件,亦多产自湖北,体现了很高的创新性。

它还有很强的学习能力,半天就能学会做汤圆,李淼告诉九派新闻记者,现在它已经接入DeepSeek,“人们很快就能喝上这位‘咖啡师’调制的咖啡了”。

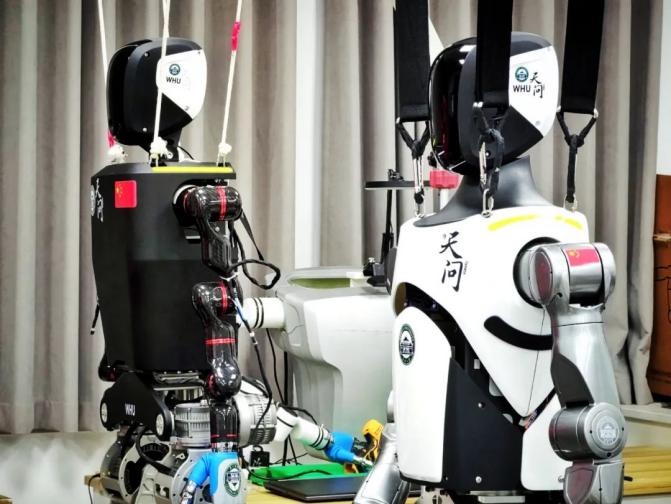

天问机器人2号。图源:湖北省总工会

做咖啡、煮汤圆,全靠一双“灵巧手”

价格比特斯拉便宜好多

“天问”机器人有1.75米的个头,是个“大长腿”,腿上带着十几个电机来回走动,步态稳定。在他旁边,站着一位1.6米的“妹妹”,她不仅吸收了哥哥的所有优点,还能说武汉话,像人一样做出俏皮的表情。

他们分别是“天问”机器人1号和2号,2号是1号的“进化”物种。

左为“天问”1号,右为“天问”2号。图源:武汉大学微信号

据“天问”团队介绍,他们已经能实现“人”的体力和脑力劳动,诸如传递物品、制作咖啡、烹饪汤圆,还能创作对联,近期通过接入DeepSeek,可以与人深度交流。

除此之外,它最厉害的就是灵巧手。

它用柔性高分子材料和绳驱制作,代替了传统的钢结构,能减少拿取损坏。经过反复测试,即使在减少自由度的情况下,还能保证手的灵活性,特别是能拿编钟模型演奏《小星星》,还能拧灯泡。

李淼说,在设计之初,他们就考虑过性价比的问题,目前来看,“天问”灵巧手的性价比很高。

他进一步解释,人的手有21个自由度,目前市面上自由度最多的是特斯拉的灵巧手,有22个自由度,虽然自由度很多,但造价在16万元左右,且无法集成触觉传感器。在一些商业服务场景下,其实并不需要这么多的自由度。

“天问”机器人的灵巧手有7个自由度,采用低成本的柔性材料制成,整个手只有一个电机驱动,单自由度的成本不到800元。在其他机械手售价大几万元的时候,“天问”灵巧手售价为2000多元。而特斯拉Optimus机器人的灵巧手价格比“天问”高出5倍。

“天问”机器人的灵巧手。图源:武汉大学微信号

“天问”手臂“抖了一下”,团队把零件拆了又装

模拟演练几十次

武汉大学产教协同中心五六十平方米的办公室,容纳了20多人。空间分为工位区、操作台和实验区,各式桌子上堆满了各类器械和工具。最里边,站着“天问”1号和2号机器人。

已是午饭时间,费生(化名)和多名成员还在各自的电脑前忙活。

费生主攻软件设计,有海外人工智能教育背景。去年,24岁的他放弃去硅谷的机会,选择来武汉造人形机器人,计划在武大读博。像费生一样的伙伴,团队还有17名,他们是来自武汉大学计算机科学、动力与机械工程、城市设计、测绘遥感等18个强势学科的博士和硕士生。

团队的领头人是中国科学院院士刘胜,还集结了武汉大学城市设计学院副教授邓俊、工业科学研究院副教授李淼、动力与机械学院教授郭朝等众多好手。此外,团队还对有兴趣的本科生(计划申博的校外学生)开放。

从左至右依次为:邓俊老师、李淼老师、郭朝老师。图源:武汉大学微信号

团队没有双休,人均单日工作时长在10小时以上,难题被分配到团队各组去寻找解法,下肢、交互、灵巧手等也有专门团队负责。费生负责“天问”的上肢机械臂,他需要将机械臂接入到机器人的大模型之中。

费生说,刚买回来的机械臂是个空壳,从底层架构到驱动程序都要从零写起,连控制器都是“手搓”的,也没有现成的硬件可以使用。对着算法和代码,他可以模拟出无数种顺畅的操作,但把这套数据转移到机器人身上,却总是有意外发生。“从虚拟到现实之间,存在着一道巨大的鸿沟,”费生说,“大到没办法看清鸿沟究竟有多宽多深。”

这些不确定因素五花八门,有材料的精度、机器的磨损、信号时延、传感器噪声、电机温度、螺丝的松紧等。“硬件有非常多‘玄学’,非常吃经验。”

有一次,“天问”的机械臂“抽风”,不自然地抖动一下。费生花了两个月都弄不明白怎么回事。他检查了所有数据,把零件拆了又装,模拟演练了几十次,问题依然存在。最后通过和供应商的反复沟通,才知道是断电的时间不够。

类似费生遇到的“出现问题-解决问题”的模式,每天都在团队内上演。

有一段时间,机器人的下肢行走很不稳定,调好的参数总是会出现问题。他们不得不进行上百次测试,用排除法去找到问题根源,先排除硬件问题,再查看结构和算法问题。

行走的方案设置了十几版,一点点去修正各个环节的参数。而从能走到走得稳,又经过了一个漫长的测试周期。

今年DeepSeek大火,他们也接入并启动了长程任务(更长流程、多步骤的操作)的规划。“天问”要从听从指令到理解指令、规划路径,这是一个不小的挑战。

“从头开始采集数据和训练,数据都是10万级别往上的,模型训练也是几十万轮次以上。”智能科学与技术专业博士杨松桦说,因为时间紧、任务重,大部分时间都是在实验室待到晚上11点。杨松桦去年进组,当时机器人还不像今年这么火,市面上也没有太多开源的模型,很多工作完全是从零摸索。

“天问”机器人的每一项看似简单的功能,背后都浸透着团队的巨大心血。这些很难靠理论和计算来规避掉不确定性,只能靠多次试错来积累经验。“有些部位,我闭着眼睛都能拼装起来”,费生说。

天问机器人1号。九派新闻记者秦轲 摄

春节向供应商求助

对方全家连夜开车回武汉解决问题

这群对机器人事业充满热爱的年轻人,有的当过机务,做过飞行员,后又投身科研,有的曾在英国留学,毕业后来武汉研发机器人,还有研一修完所有课程,从湖北大学来团队学习的研究生。

工业科学院机械专业博士李梦德是团队核心成员之一,他在武汉生活多年,对这里发达的交通和浓厚的创新氛围印象深刻。在“天问”项目中,他接触到了计算机、人工智能、算法等相关的知识,看到了跨学科融合的巨大潜力和广泛的场景。未来,他打算从事交叉学科相关行业。

电子信息专业博士李雪涛本科毕业后,去过不同城市,后重拾科研梦,来到武大读博,并决定留在武汉发展。他留下的理由是,武汉的科教资源丰富、制造业发达、交通便利、新兴企业众多,更重要的是,创业氛围浓厚。

杨松桦(左)和李雪涛(右)。九派新闻记者秦轲 摄

在团队成员看来,扎根武汉是“天问”能够成型的必要条件。

在研发过程中,团队判断机器人的“大脑”必须是端侧的,不能依靠云端服务器,还需要足够小,足够智能。基于这一判断,他们与本地企业“黑芝麻”达成合作。“黑芝麻”被称为中国自动驾驶芯片第一股,其与各头部车企合作,位居全球智能汽车车规级芯片领先行列。

没有现成的供应链,他们就在湖北本地从0到1打造一条。

“天问”机器人看上去光滑、靓丽,科技感十足,但往内探究,你会发现摄像头、显示器、灯板、麦克风、音响、机械臂、风扇、外壳、电源、激光雷达、下肢电机及传感器等大部件,这还不包括上百个小部件。

一开始,李淼对在湖北找供应商没有信心,因为小批量的订单成本很难压下去,一般企业都不愿意做。但他意外发现了一大批潜力股。

“天问”机器人项目发起以来至今,目前仅电机合作企业就有十多家,还和小米、华为等企业达成了合作,合作方有几十家。

在他们看来,湖北企业“敢为天下先”,愿意牺牲短期利益,主打一个“干了再说”。

在大年初八展示的前夜,一个零部件出了问题。那时候年还没过完,团队只能给供应商打电话求助,没想到老板一家人从外地赶回武汉,连夜把问题解决了。

如今,80%的“天问”机器人部件由本土企业生产,这些企业将是未来机器人产业链的关键支撑。

据了解,2024年湖北全省人工智能企业数超过680家。仅在东湖高新区,区域内已聚集机器人整机与零部件相关企业20多家,具备一定的产业基础。

除供应商外,本地企业也积极寻求与“天问”的合作,天河机场、公安局及咖啡连锁店等已前来洽谈,期望“天问”机器人助力其业务提升。目前,灵巧手已经卖出去200多件。

现在,“天问”团队工区摆着两台“天问”机器人。据介绍,“天问”机器人计划在2025年量产,并打造一条研发制造生产线。而量产的前提是成本低、用户体验好。

成本控制是他们非常在意的事。李淼说,既然要面向商用,成本就不能高。目前,特斯拉Optimus机器人成本为40多万元,而“天问”机器人的硬件成本在10万元左右。对比其他人形机器人高昂的售价,“天问”的成本也算很低的。

在李淼看来,人形机器人产业化还有很大空间。在政府的主导下,未来会有更多创新型复合型人才入局机器人事业。趁着这股东风,团队已经在计划孵化核心零部件、整机研发生产的公司,让实验室里的技术走向市场。

与特斯拉Optimus以及国内宇树机器人的应用路线不同,“天问”瞄准的是商业服务。

李淼的判断是,工厂的工作太结构化,家庭场景又需要很强的交互,现在机器人的技术水平还达不到。而商业服务场景的应用能力需求,恰好位于二者之间,“商业帮手”“智能服务员”,“天问”机器人可以快速做到。

“天问”的职业理想,可能会率先在咖啡店、零售店、社区、机场、食堂等地方实现。但这只是“天问”的第一步。

就像“天问”这个名字的意义和由来,它来自《楚辞》中的《天问》,很有荆楚特色,象征着对科技创新永无止境的追求。李淼说,“天问”这个名字对团队也是鞭策,让他们去不断追问更深层次、更本质的问题,去思考机器人更多的应用场景,比如养老、医疗乃至深空。

(九派新闻记者 阳丹 余兆晨 秦轲 制作: 曾金秋)