留守:留住情,守着爱——湖北省中小学心理健康系列微课第4期

为了改善家庭生活条件,很多年轻的父母在孩子年幼时选择了外出工作,将孩子留给父辈抚养,这是很多农村家庭的生活状态。 但孩子从小与父母长期分离,使得父母在孩子成长过程中的生活照顾、学习辅导、心理陪伴等方面有所缺失。

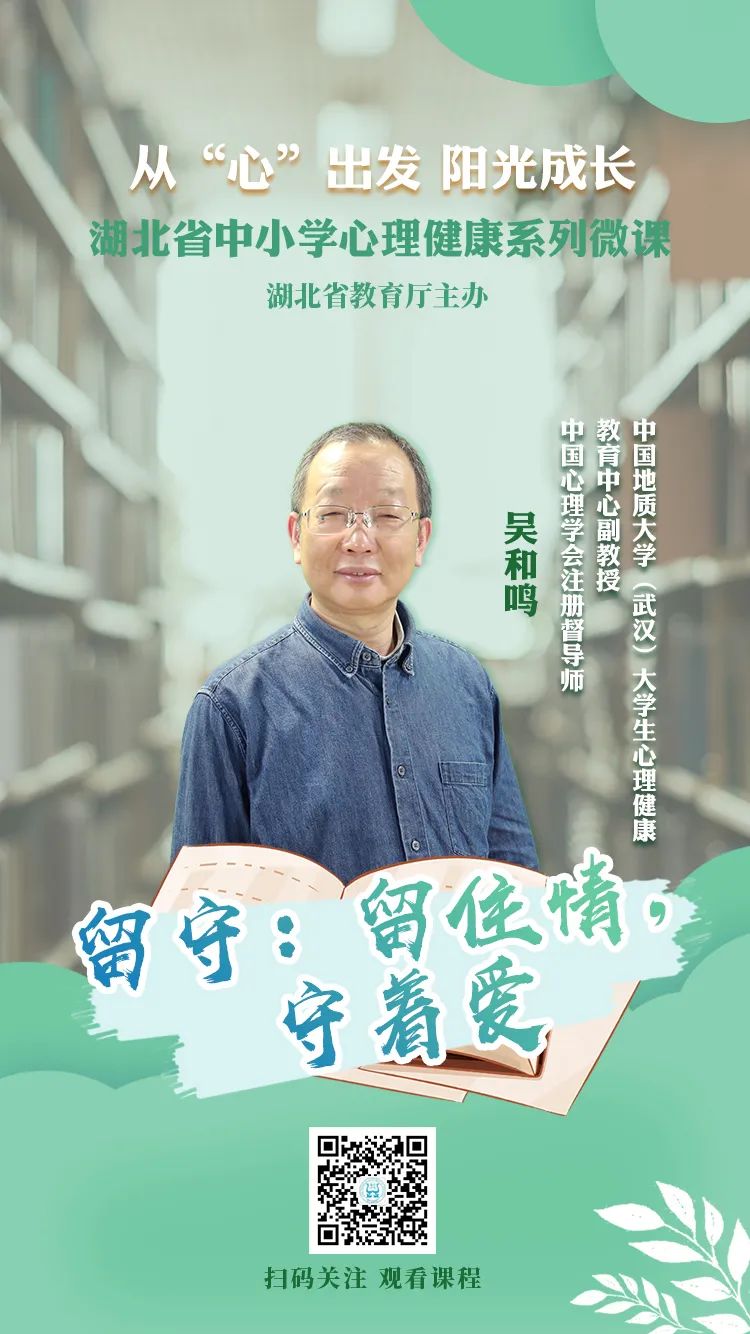

吴和鸣教授是 国内知名精神分析师, 擅长学生心理健康分析,有近三十年心理咨询经验,长期致力于青少年心理健康研究。本期微课,吴教授重点从心理学的角度,分析留守经历可能会对孩子心理产生的影响,以及父母不得已让孩子留守的情况下,可以通过何种沟通方式,长期与孩子建立稳定的良性亲子关系,让孩子隔空也能感受到父母对自己的牵挂与关爱。

另外,吴和鸣教授还结合多年的心理专业工作经验,给留守儿童父母准备了 十个养育 建议,一并分享给留守儿童家长。 希望通过吴教授的分享,能 给 留守儿童 家长 带来一些帮助。

-----

-----

【专家观点概要】

留守经历可能会影响孩子的心理成长

父母认为自己是为了改变生活条件才选择了让孩子留守,而孩子内心的答案,可能会是 “我不重要”“我不可爱”。留守的经历可能会影响孩子的自信心。长期的留守经历,可能会让孩子面对外部世界的时候有些恐惧,心里留下“害怕”的感觉,比如害怕分离、害怕亲密、害怕成功。

害怕分离。 留守经历可能会让孩子在即将发生分离的情景下,产生比较强烈的反应,比如考试焦虑,类似于中高考这样的大型考试,对孩子来讲,跟学习压力相关,他们会紧张,而 有些孩子之所以有比较强烈的反应,可能是因为他们害怕分离。因为中高考后,他们可能会离开熟悉的环境去陌生的城市,见陌生的人,这种分离的过程可能会激发他们的分离焦虑。 建议孩子在三岁以前,妈妈要在孩子身边,因为从出生到三岁,这个时期妈妈的陪伴对于孩子非常重要。

害怕亲密。 当 孩子长大后,与异性建立亲密关系时,可能会遇到困难 , 因为 小时候留守经历中, 跟父母分开的那种撕心裂肺的痛,会让孩子觉得,与其又要面临这样可怕的分开,还不如不要开始这一段感情 。有过分离经历的孩子可能会缺乏足够的勇气、底气和经验去面对一些冲突,这也可能会让他们失去一些发展自己的好的机会。

害怕成功。 很多 留守儿童都有这样的经历,当父母给他们去买礼物时,或者给他们做点好吃的, 当这些“好”的事情发生的时候,就意味着父母要离开了,这会让孩子形成隐隐的恐惧 ,在他们今后学习生活当中,当面临收获成果的时候,可能对他们来讲,也有一个隐隐的恐惧。

父母要跟孩子多说有“营养”的话

如果孩子因留守而对父母有不满甚至怨恨情绪时,父母可以尝试从沟通开始,与孩子进行情感的互动。

父母要多听、多问,多说一些有“营养”的话,多了解孩子的动态信息, 多关注孩子说话的细节,对孩子说的话充满了好奇,父母说出来的话要让孩子感觉到愉快和温暖。 比如,父母都很关心孩子的学习,关心他们的考试成绩, 通常父母会这样询问孩子,“你要考试了 , 准备得怎么样了 ? ”或者“你 最近 学习怎么样?”这时,孩子感觉到的是一种要求。如果父母用一种情感互动的方式说, “ 你现在是不是有点紧张 ”,这句话 就是在关注 孩子 的感受 ,然后说“ 我们在外面有点担心 ” ,这是父母 在 表达 自己 的感受 , 当 父母和孩子之间进行这种情感互动时,就会收到更好的沟通效果。

同时,沟通中一个非常重要的原则是“稳定”。时间和形式上的相对稳定,也代表了妈妈的爱是靠得住的、稳定的,是可以给孩子持续支持的,是可信任的。

写给留守儿童父母的十个养育建议

1、三岁之前妈妈尽量陪在孩子身边

您选择离开家乡,离开孩子去外地工作,肯定是深思熟虑之后的决定,也是一个艰难的决定。在您做决定的时候,可能也要考虑到孩子的年龄,心理学的研究表明,三岁以前的孩子最好不要与母亲分开,就是孩子三岁之前妈妈尽量陪伴在孩子身边。

2、父母外出不要不辞而别

每次与孩子分离的时候,孩子是痛苦的,会哭闹,会拦着不让父母走,父母也是难受的,也不忍心看着孩子痛苦,所以有时候会选择悄悄地离开。其实父母也能够想象,当孩子突然发现父母走了之后,当下的反应。

可能比较好的做法是,提前告诉孩子确定的离家的时间,这样分离是可以预期的,孩子可以有心理准备,他们也会有机会直接向爸爸妈妈表达自己对于分离的想法和感受。比起惴惴不安地总是 提防 着父母离开、担心着父母离开,这样更好一些。

3、父母不刻意要求孩子懂事、听话

父母不在身边,孩子就靠自己了,他们独立生活、学习,照顾自己,管理自己,协调与老人的关系,都做得很不错。所以父母不用特别要求他们懂事、听话。相反,因为与父母在一起的时间少,在与父母见面时、联系时,孩子显得不那么懂事、听话,就当孩子在找机会撒娇,他们好不容易任性一回,可以允许他们表达自己的孩子气。

越是懂事、听话的孩子,越是要注意了解他们的真实感受,越是要关心他们。不能因为他们懂事、听话就忽略他们,甚至对他们有更多、更高的要求,这会让他们很委屈。因为理解父母,他们不想让父母操心,有时候就报喜不报忧,不表达自己的需要,毕竟是孩子,不管多么独立,他们内心总是渴望着父母的关爱。

4、给孩子过一个难忘的生日

每个孩子们都很重视自己的生日,包括心心念念的生日礼物,生日之前很久他们就开始想象今年的生日会如何过,生日之后很久他们都还在回想。留守儿童更是如此,他们常常要过一个父母不在身边陪伴的生日,甚至是一个人的生日,每逢过生日就特别难过。

对于留守儿童来说,生日好像是一个衡量、测试自己重要性的日子,许多留守儿童的日记、作文都详细地描写了自己生日所发生的事情,包括所思所感,与同学的比较等。父母一定要重视孩子的生日,作为重大事件对待,要提前策划、张罗,用心安排。对于留守儿童来说,最糟糕的事情是父母忘了自己的生曰;最意外的惊喜是在过生日的那天,父母回家了,那足以让他们高兴得跳起来;最幸福的事情是每年的生日都过得不同,还能收到父母送的生日礼物,这些他们会永远都记在心里,温暖着他们。

5、做一个会认错、会道歉的父母

因为不在孩子身边,不十分了解孩子身上发生的事情的来龙去脉,不太清楚孩子的想法,也没耐心,或者没有时间、精力详细了解前因后果,有时候因为太担心、太着急,造成父母容易误会或者错怪孩子,而简单地指责、批评孩子。当了解事实真相之后,父母也不认错、不道歉,其实,这就是大人不够尊重孩子,或者 “以大欺小”的表现。这样的情况总在发生,时间长了,孩子心里就会抵触父母,感情上与父母更加疏远。

真诚地跟孩子认个错、道个歉,会让孩子觉得父母更成熟,也更值得信赖,同时,也是给孩子树立了一个负责任的榜样。

6、融合需要一个过程

比较长时间分离之后,父母和孩子各自形成不同的生活方式和习惯,在一起之后彼此有些陌生感,互相会不适应,父母要重视这个问题,孩子可能是相对被动的,当感到难以融入之后就放弃,本来想开放的心门,很快就关上了。他们总感到自己是一个人,形单影只,父母不在家时,自己是一个人,父母回来了,自己还是一个人。他觉得自己不属于这个家,总冷眼旁观着一家人。

融合需要时间,要慢慢来。父母先以孩子为中心,迁就孩子,适应孩子,当孩子接受父母并把父母纳入到自己的生活中后,孩子才会主动去适应父母的生活方式和习惯。

7、稳定的联系最重要

分离的确会对孩子产生方方面面的影响,对于幼小的孩子来说,父母离开他们,他们的生活出现了断裂,失去原有的生活氛围,缺少了父母直接的关爱与支持,因此,孩子特别需要一种稳定感,需要与父母稳定的连接。如果给到了孩子稳定感,有持续的连接,孩子不会强烈感受到情感的断裂,他们会相信父母是一如既往地爱自己,会形成很好的安全感和信任感。

所以稳定很重要。稳定,既体现在父母对孩子监护人的安排上,也体现在父母对孩子在家生活、学习中可能遇到的困难的预估、应对措施的准备上,更体现在分开之后的联系中。

定期回乡看望孩子,是必须要做到的。定期,会让孩子觉得与父母见面是可预期的,父母离开了,但总会回来,离别并不那么可怕。平时的联系,最好约定固定的时间和固定的方式。比如周末,孩子知道这个时间会跟父母通话,平时遇到的困难,就有解决的希望;平时积攒的话,就有说出来的机会。

8、不要只关心孩子的学习

学习是父母关心的重中之重,跟孩子视频或者通话常常不离学习,这么做会让孩子感觉很不好。可以理解父母的心情,自己不在孩子身边督促,孩子的学习是个大问题,常常让人放心不下。

对于留守儿童来说,与父母的视频或通话,主要目的是弥补父母不在身边的缺失,要多说一些学习之外的话,让孩子尽情地说一些他想说的话。一谈到学习,往往会出现 “话不投机半句多”,孩子就没有说的兴致了,这个联系成了公事公办,没有温度,没有什么意思,甚至还会成了负担。

其实,磨刀不误砍柴工,功夫在诗外,如果聊开心了,一天心情好,一周心情好,学习自然轻松。这其中还有一个信任问题,父母总是谈学习,也传递了不信任孩子的信息,因为总在提醒他,要求他,说明在父母眼里,他管不住自己,缺乏自觉性,对此他难免会抵触,同时受父母喑示,自己也不相信自己了。

父母可以 “冒险”试试看,憋着坚持不谈学习,看看究竟会怎么样。

9、父母离异孩子怎么办

留守儿童一旦遇到父母吵架、分居,甚至离婚,对于他们来说,无疑是雪上加霜,之前他担心的是父母什么时候回来,而现在他们可能会觉得父母一方或双方都会消失,没有人要他们了,没有人管他们了,他们被彻底抛弃了。这样的经历将会给孩子心中留下很深的阴影。

对于孩子,父母发生冲突、离婚,这是他们不得不接受的现实,他们最关心的是他们自己在父母心中的位置。父母可以告诉孩子所发生的事情,让他知道,而不是让蒙在鼓里,胡乱猜测,父母的事情跟他们是有关联的,他们应该知道。最重要的事情是父母要始终表达对孩子的爱,重复地表达,生活会发生许多变化,但要让孩子明白父母对他的爱始终没变。

父母最糟糕的表现是把彼此之间的愤怒不满,发泄到孩子身上,或以孩子来要挟对方,这对孩子而言是最可怕的体验。因为是留守儿童,父母在婚姻出现状况时,孩子更加需要父母对他的生活有更具体、更可靠的安排。

10、关注生育二胎对孩子的影响

有了弟弟或妹妹,对于留守儿童冲击很大,以前他可能与非留守儿童的同学比,羡慕同学有父母陪伴,现在他羡慕嫉妒恨的对象是弟弟或妹妹。有些父母在外地工作,在外地怀孕生育二胎,把二胎带在身边,这给留守儿童的感觉是,父母和弟弟妹妹是一家人,自己被排除在外,不是这个家庭的一份子。因为他不是看着妈妈的肚子一天天变大,有足够的时间、空间一点点接受这个弟弟或妹妹,而是,感觉这个弟弟、妹妹是突然出现的, “空降”到家里的,占据了这个家,而且成为了家里的中心。

父母应该关注到留守儿童的一些特别的心里感受,尤其是在父母忙于照顾刚出生的宝宝的时候,在这些时候,留守儿童内心极其复杂,需要更多的关爱,而父母又可能顾不上,这时,父母要尽可能跟孩子有更多的交流,让他们有机会充分表达自己对弟弟或妹妹出生的想法和感受。

【写在结尾】

为了做好本次微课,省教育厅专门对部分留守儿童父母进行了网络问卷调研,其中有一道题是, “孩子说过的哪一句话或者做过的哪一件事情最让您难忘或者伤心?”,从提交的问卷中摘录几条分享给留守儿童的父母,希望在孩子们短暂的童年时期,你们能多一点时间陪伴孩子。 1、孩子说,有次看到家里灯亮了,以为是妈妈回来了,开心地跑进门,结果是小姨。她失落地走进房间,默默流着泪等妈妈回来。 2、“爸爸妈妈,你们一出门我又要瘦了。” 3、“妈妈你别担心,我会努力学习,你在外面工作要注意身体。” 4、出门前一天晩上,孩子跑到我被窝里,抱着我说,“妈妈,求求你,不要出去好不好?”孩子哭了,我也哭了。 5、去年过年回家,我问孩子是否想我们,孩子说他已经习惯了,读二年级、三年级的时候特别想,想得躲在被子里哭,现在习惯了。作为父母真得很心酸。 6、孩子曾经对我说过一句话,“陪伴是给孩子最好的营养”。

【专家简介】

吴和鸣,中国地质大学(武汉)大学生心理健康教育中心副教授,中国心理学会注册督导师。 中国精神分析学组常委。 曾任武汉市心理卫生中心心理科主任,中德心理医院院长。

欢迎家长朋友们将您听完课程后的想法,以及养育孩子中的困惑、问题、需求和建议通过留言及时反馈给我们。

【课程背景】

在2020年抗击新冠肺炎疫情,全省中小学“停课不停学”期间,为帮助家长科学开展家庭教育,省教育厅从2020年6月1日起,特邀省内外专家围绕学习习惯养成、心理状态识别、亲子沟通技巧以及学业辅导等内容,通过官微面向全省中小学生家长连续推送了11期有关家庭教育指导的心理微课,作为“六一”儿童节的礼物送给家长(家长可以点击文末的“往期课程链接”查看)。

2022年1月1日起,《家庭教育促进法》正式实施,养育孩子从家事上升为“国事”,作为新时期的家长,在家庭教育上应与时俱进,主动更新教育观念,适应时代发展的要求,掌握科学的家庭教育指导策略与方法,主动关注孩子身心变化,促进孩子身心健康和全面发展。

往期课程链接 如何“和平有效”地与孩子沟通学业问题——湖北省中小学心理健康系列微课第3期

“双减”背景下,孩子课余时间怎么办?——湖北省中小学心理健康系列微课第2期 从“心”出发 阳光成长——湖北省教育厅诚邀中小学家长朋友共同关注孩子心灵成长 2022年第1期微课 自制力弱,管不住自己怎么办?——湖北省中小学家校共育心理系列微课第11课

孩子沉迷电子产品怎么办 ——湖北省中小学家校共育心理系列微课第10课

疫情下,孩子成绩下降了怎么办——湖北省中小学家校共育心理系列微课第9课

孩子厌学怎么办 ——湖北省中小学家校共育心理系列微课第8课

做一名懂学习规律的家长——湖北省中小学家校共育心理系列微课第7课

寻找替代惩罚的有效手段 ——湖北省中小学家校共育心理系列微课第6课 管不好情绪就管不好孩子 ——湖北省中小学家校共育心理系列微课第5课 您能识别孩子的心理危机信号吗?——湖北省中小学家校共育心理系列微课第4课 陪孩子走过青春期——湖北省中小学家校共育心理系列微课第3课 家长怎么说,孩子才会愿意听?——湖北省中小学家校共育心理系列微课第2课 父母的成长,才是孩子们最好的礼物!——请收下省教育厅的这份儿童节礼包

信息来源:省教育厅

—— 看完请点个 在 看 鼓励一下辛勤的小编 ↓↓↓

一周热门

- {{index+1}}{{item.title}}

互动

互动

投诉建议

投诉建议 长江头条

长江头条 在线问答

在线问答 数字报

数字报

移动端

移动端

长江网移动端

长江网移动端 长江头条移动端

长江头条移动端