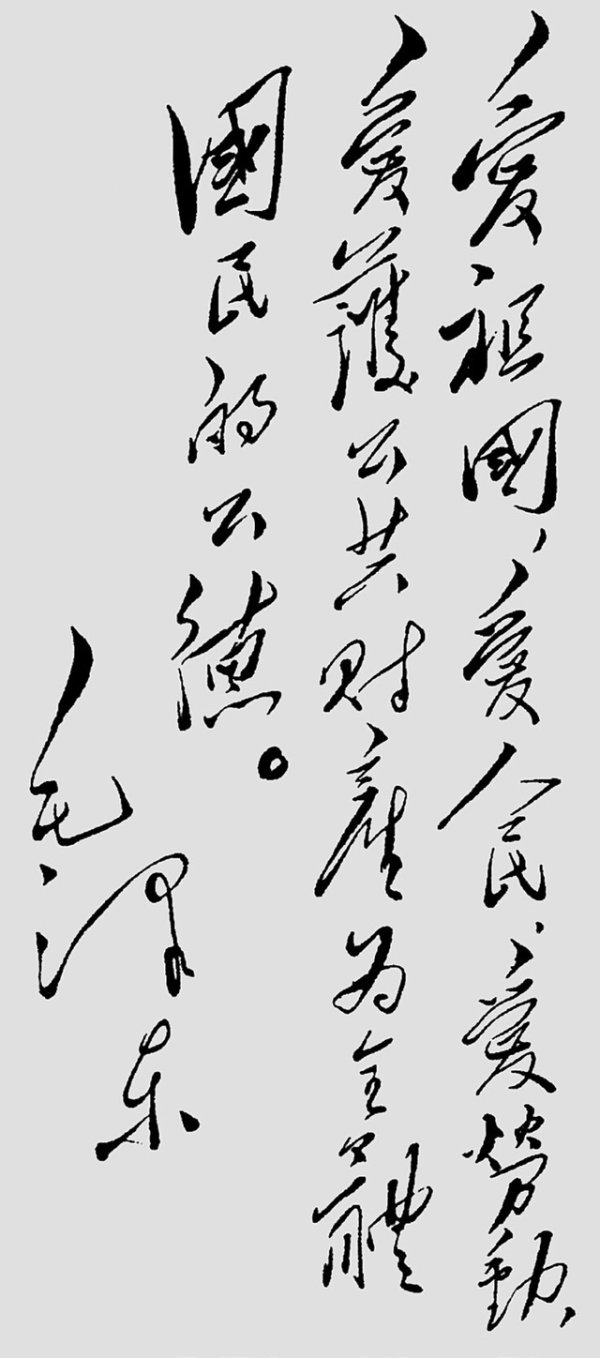

“爱祖国、爱人民、爱劳动、爱护公共财产为全体国民的公德。”这是1949年9月29日毛主席为《新华月报》的题词,是开国之际及时提出的公民道德建设标准,这些思想后来纳入中国人民政治协商会议共同纲领。向社会主义过渡的7年,荡涤旧社会留下的污泥浊水,社会面貌焕然一新。

义无反顾上战场,只为守护自己的国家

毛主席为《新华月报》创刊号的题词。

2023年7月6日,抗美援朝志愿军吴厚香的后人吴幼明在《长江日报》上发表了一篇名为《我的父亲》的散文,向读者讲述了一段峥嵘岁月。

吴幼明的父亲名叫吴厚香,1927年出生在湖北红安县高桥河吴家寨。吴厚香自小家境贫寒,饱受磨难。年少的他为了生存,先后在红安县桐柏集当学徒学照相、在武汉码头当码头工人。他四处逃乱跑反,却还是没能躲过被国民党抓壮丁。

随着国民党军队的节节败退,吴厚香一路颠沛流离,从黄州、咸宁、通山,到平江、浏阳、醴陵、衡阳、永州,再到桂林、柳州、武宣,最终随部队在广西横县葫芦村一带起义,编入中国人民解放军四十军一一九师。

“抗美援朝战争爆发后,父亲毅然决然报名上了战场。1950年10月19日,父亲作为首批志愿军入朝参战。”在文章中吴幼明写道。

吴厚香常常回忆起那段艰苦岁月:隐蔽入朝,夜间行军,白天钻进雪窝里。夜间经常以穿插形式急行军,时常和南朝鲜军队、联合国军队遭遇。就连埋锅造饭都要挖沟把烟排到远处,以免被敌机发现前来轰炸……

“父亲在战争年代九死一生,多少次命悬一线。在长津湖战役中,在西线战场一次遭遇战中,一颗颗子弹从耳边嗖嗖飞过,有一颗子弹恰好打在了父亲右胸口,所幸军装的口袋里装了一个带皮壳子的笔记本,子弹被挡住,弹头落在口袋里;一次是在朝鲜战场上运送弹药的时候遭遇敌机,父亲驾驶的汽车被敌机追着轰炸,在躲避轰炸时恰好有一处石头崖子的天然屏障把公路罩住,敌机在一阵低空飞行疯狂扫射后,撞上石头崖子失火爆炸,相当惊险;一次是在砥平里战役时,父亲刚从卧倒中准备起身拿枪反击的时候,一颗子弹飞向胸口,所幸左手正好挡在胸前,子弹贯穿了手腕,却保住了一命;一次是在朝鲜负伤之后转移到后方治疗途中,父亲遭遇敌机丢下的燃烧弹,身体着火,全身严重烧伤,同行的多名战友不幸牺牲;一次是在辗转一个多月才到后方时,父亲枪伤严重感染,血都流干了,严重昏迷,医生说没有救了,听天由命,终于在昏迷第六天苏醒过来。”吴幼明用文字详细记录了父亲吴厚香在抗美援朝战场上凶险的战争场景。

“我父亲经常说,生命固然重要,但如果再选一次还是会义无反顾上战场,因为要守护自己的国家。”每次说起这些话,吴幼明总是感动不已。

参加速成学习班,老工人李秀英识字了

5月,长江日报记者广泛搜集并翻阅查找旧报刊、历史资料,在人民日报1952年7月6日3版上找到了一篇珍贵的报道。报道详细讲述了武汉市第一纱厂细纱间的看车工李秀英识字的故事。

“我从8岁做工,在工厂里从前受了许多痛苦,受工头压迫,每天做十二小时工,过着牛马般的生活,连饭也吃不饱。解放了,生活一天比一天好了,我们工人翻身当家做主人,政治技术都提高了,就是没文化真苦!这次我来到速成识字法学习班学文化真高兴,原来我只认识一百个字,经过二十多天,我已能看书写信了。我能有今天,就是毛主席、共产党给我的,我回厂后要团结职工,努力生产,建设新中国。更好地来报答毛主席和共产党的恩情。”1952年武汉市第一纱厂女工李秀英在中国纺织工会速成识字法学习班即将结业之时,向毛主席写了一封情感真挚的信。

李秀英这封信,写了改改了又写,足足写了四个钟头。

武汉解放时李秀英34岁,年纪虽不大工龄却长,她8岁进纱厂做工,解放前经常挨打受骂,天天饿着肚子干活。

“武汉解放后,不仅我们工人的工作环境变了,我还因工作积极被选为了生产小组长。”成了小组长后李秀英干劲更足,不久就当选了车间工会副主席和工厂管理委员会委员。

自从当上工会副主席以后,有一个问题常常让李秀英焦躁不安:由于不识字,厂里发了开会通知,她要到处找人念给她听;去汇报工作,临走前想得很周到,等到汇报的时候就忘了一大半……没有文化使工作受多大的损失啊!可是学习文化,这么大的岁数,又是三个女儿的妈妈了,脑筋能行吗?就是上了职工夜校,一天学三五个字,几时才能学成呢?

彼时,城市的扫盲识字班、乡村的冬学讲习班如雨后春笋。

终于有个机会摆在了李秀英眼前——武汉工人有机会去青岛参加速成识字法的学习。李秀英想起过去因为不识字,不知受到了多少痛苦,现在能去青岛学习文化,真是做梦也没想到过的事!她立即答应了。

李秀英记得,到学习班后,在第一次小组座谈会上,各地来的学员都谈了自己的学习计划,听到学员中原来有能识200、300、400字的,都保证要在一个月内学会写近千个字。而自己原来只认识100字,考虑了很久,李秀英感到对学习还没有把握,所以没有在会上表态。

1952年5月13日速成识字法学习班正式开学。学习开始后,李秀英碰到许多新的困难:前几天学的字过几天就忘了、很多字记得不牢偏旁部首记混了……于是她利用休息时间,认真补习和温读,并经常主动争取教师和其他学员的帮助,就这样李秀英识字之路渐渐走上正轨。

她常常听到老师讲:“保证完成学习计划,不仅要有信心和决心,思想还必须高度集中,要多多地开动脑筋。”因此,每次上课她都用心听,用心记,下课后就抓紧时间温习。

经过两周的学习,李秀英已学会许多生字。那时她高兴得夜里常睡不好觉,反复想着识字课本上学到的生字。别人已经睡熟了,她还悄悄地伏在窗前,借着窗外的路灯灯光温习。“轰”字念了好几次都记不住,她想到车子多了走起来就轰隆轰隆地直响,便把“轰”字牢牢地记住了。

在阅读阶段,她读了许多通俗读物和革命故事,如《红军二万五千里长征》《刘胡兰》等,受到了深刻的感动。她说:“有了毛主席的英明领导,我这将近四十岁的‘瞎婆子’,又睁开眼识得字懂得事了。”

到学习班结业的时候,李秀英已能够阅读一般通俗读物和报刊,也会写短文了。

“陈玉玺不怕困难,困难最怕陈玉玺”

上世纪50年代,武汉市每年评选出来的特等劳模都要披红挂彩,接受市民的夹道欢迎。

“我的父亲是共和国第一届劳模,那时他被称为‘皮革大王’。父亲一辈子兢兢业业,在工作中力求上进,工作上就没有他解决不了的难事,他的事迹深深影响着我。”近日,1950年全国劳模陈玉玺的儿子陈熙林在接受采访时这样说道。

1950年9月25日至10月2日,中央人民政府在京召开表彰大会,授予464人全国劳动模范称号。其中,武汉有5人获得荣誉,他们是张万兴、朱玖、冯宣泰、陈玉玺、马可芳。

据市总工会介绍,陈玉玺1947年7月参军入伍,同年调至冀察热辽军区供给部给皮带厂当军工(学徒),因工作积极,各方面表现突出,被记大功一次。

后因工作需要,他被调至中南军区军需皮革厂当军工。在恢复和开工生产中,陈玉玺任劳任怨,在制革工艺和班组思想工作方面贡献突出,1950年记大功一次。

在以后的生产实践中,他带领班组同志,不断改进生产工艺,特别是在制革过程中,他创新采用加一道铲子铲皮的办法,使皮面扩大,对提高生产质量作出了新的贡献。

陈玉玺曾说,当年厂里的工人提起他就说:“陈玉玺不怕困难,困难最怕陈玉玺。”

1951年2月,陈玉玺被武汉市人民政府评为特等劳动模范。之后,他先后在武昌车辆厂、市总工会、市教委任职,1988年离休。

在儿子陈熙林的眼中,父亲一直是个勤勤恳恳干活的人,在工作上对自己要求极高,在生活上十分节俭。“我小小年纪时,爸爸就常常教育我,做人要勤奋、上进、诚实。”多年来,陈熙林谨遵父亲的教导,在岗位上尽职尽责,发光发热。

命运自己定!新洲姑娘逃离包办婚姻做交警

1958年9月14日,毛主席在接见武汉市妇女代表时,与邱益英(左)握手。

“那真是换了天!”回忆起武汉解放时的场景,今年91岁的邱益英记忆犹新。

邱益英是湖北新洲人,武汉解放时她16岁,那时家里人已经为邱益英说定了一门亲事,但她甚至连对方长什么样都不知道。说起包办婚姻,邱益英一脸无奈。

“过了两年,有一天我到河边去洗衣服,偷偷地远远看了一眼对方。”邱益英说,那人实在不是自己心中满意的丈夫人选。“不要嫁这个人,不要过这样的日子,凡事要自己做主!”邱益英在心中暗下决心。

1951年,18岁的她收拾了一些衣服和吃食,为抗争包办婚姻,从新洲农村逃跑到了武汉,经市妇联的帮助在被服厂找了份工作。由于不怕吃苦、积极肯干,邱益英陆续被推荐到妇女干校、湖北省革命大学学习。

据邱益英回忆,革大毕业后,省公安厅来校招警察,很多学生觉得做警察辛苦不愿报名,但出身农村的她却觉得当警察能更好地为人民服务,第一个就报了名。1956年,邱益英从省公安厅调到武汉市公安局。

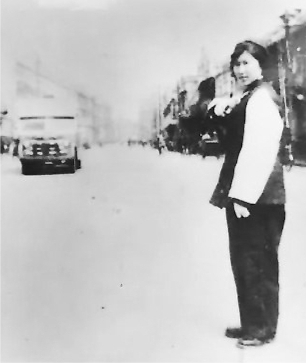

新中国第一代女交警邱益英上世纪50年代在武汉市江汉路执勤。

“我工作的时候国内还没有女交警,大众普遍觉得交警工作辛苦,女同志做不来。但我看社会上很多岗位陆续都有了女工人,毛主席说男女平等嘛,我们妇女能顶半边天,男同志能做的,我也能!”老人回忆说。

1957年,怀着这样的心情,邱益英给当时市公安局党委写了一封申请信。“我想去最辛苦的、最靠近人民群众的交警岗位,请组织相信我。”接到来信后,市公安局党委认真研究并同意了她的申请,决定开全国先河——组建女子交警班、设立女子交通岗。

1958年3月8日,江汉交通中队女子交警班正式上岗执勤。邱益英还记得第一天上岗执勤的场景:民生路口和江汉路口人山人海,市民争睹女交警站岗执勤。

“我是受封建束缚的妇女,是党和毛主席解放了我,在党的培养教育下,我由一个不懂事的人,今天能懂得要为人民服务的道理;由一个农村妇女只知吃穿的人,成了一名女交通民警维护交通安全……”在自己的日记中,邱益英这样记录。

(采写:长江日报记者余睿 通讯员王朝振 何利平)

【编辑:符樱】