穿越百年老站武昌站的"前世今生"看春运变迁

长江网讯(记者 叶圣凡 通讯员 钟明)2017年2月10日,是武昌火车站开站100周年的日子。在历史的长河中,当前的武昌火车站经历了数次“变迁”,也见证了铁路春运的发展历史。为了全方位展现这一百年老站的前世今生,长江网记者就以时间为轴线,为大家述说一下武昌站的发展史。

百年老站的“前世今生”

始建于1916年,于1917年2月10日正式投入运营的通湘门车站是武昌火车站的前身,位于现在车站南端道口附近。首次通车时,运营区间为武昌—蒲圻,全程132公里,属铁路湘鄂段管理局(当时东方通讯社于民国六年2月10日发稿,《民国日报》2月11日登载:东方通讯社10日汉口电,粤汉铁路武昌蒲圻县间已于昨举行开通式,自今日起发卖客票,两地之间车费八角五分)。当年的通湘门车站仅有一条站线,一所小票房,站级为二等,车站业务量少。武蒲段通车后,1917年6月接轨到岳阳,9月接到长沙并连通株州,属粤汉铁路湘鄂段管理局。因通湘门车站距市区较远,旅客乘车不便,当时的地方政府于1936年9月开工,当年12月底建成了武昌总站(又称宾阳门车站),并于1937年元旦举行隆重的开站仪式,同时撤销通湘门车站。武昌总站站场有股道7股道,站台3座。据资料记载,解放前,武昌总站的全年客票收入约一万三千余元(银元)。

1950年8月1日,武昌总站改名武昌南站,这一称呼,至今还被一些老武汉人沿用。

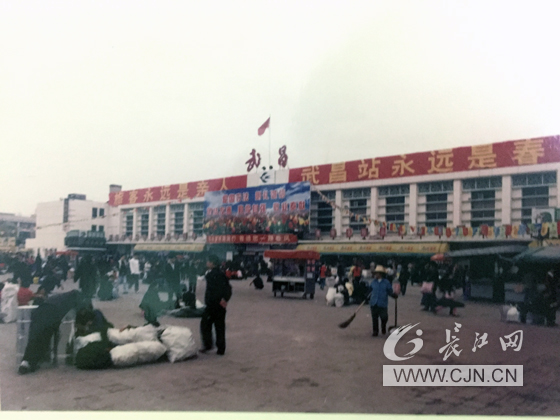

1957年10月,武汉长江大桥贯通,武昌新站建成,更名为武昌车站,随着客流量的增加,旅客列车到发次数不断上升,随后于1968年、1981年进行了两次站场扩建,规模逐步扩大。1969年时,武昌车站日均发送旅客0.4万人次。到了1985年,武昌车站日均发送旅客1.8万人次。

1992年1月,当时的武昌火车站迎来了历史上浓墨重彩的一笔,改革开放总设计师邓小平同志南巡时,利用列车给水的短短20分钟,在武昌站的站台上,发表了“发展才是硬道理”的重要讲话。

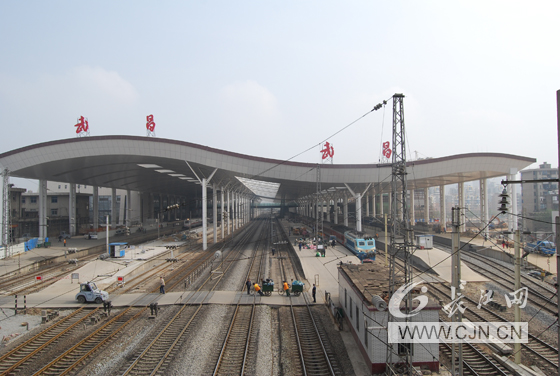

2006年6月,武昌车站再次开始了脱胎换骨式的改造扩建。2007年12月19日,一座极具荆楚特色的“楚王宫”造型的武昌火车站以全新的姿态开门迎客,4.9万平方米的建筑面积,最多可同时容纳8000人,是老站房容量的近3倍,设有9座站台,客流最高峰时日发送旅客15.5万人,是武汉铁路局第一座按照当时最新的客运服务理念设计和建设的现代化大型特等客运车站。

2016年,作为京广干线上仅有的三个特等站之一,武昌站日均办理接发旅客列车224列,列车开行线路基本覆盖达全国所有地级以上城市,高峰时段平均3.5分钟办理一趟接发列车,日均发送旅客6万人。

2017年春运期间,武昌站日均办理接发旅客列车343列,高峰期间日发送旅客将达到8万人左右。

退休职工的回忆:“真是一年一个新变化”

刘小平是武昌站的一名退休职工,从客运员、客运值班员的岗位到值班站长,直到退休,在这平凡的岗位上,刘小平见证了武昌站近40年的发展。刘小平回忆,1979年的时候,15岁的她“顶”父亲岗到武昌站当客运员,负责候车室、广场的卫生和旅客的检票等工作。当时唯一的候车室里是木椅子,三个站台上的雨棚都是木柱子,广场只有现在一半大,每天经过和始发列车就十多趟,每天客流量也就几千人次。到了春节更没什么人,一些列车到了春节就停运。到了1984年,刘小平由客运员成为了客运值班员,每天在车站各个角落忙碌着。从那时起,车站每年都有新的变化,站台增多了、候车室增加了、售票厅扩建了、广场变大了,逐渐的有了软席候车室、有了休闲茶座。

1990年,车站每天始发和通过列车增加到82趟。刘小平说,邓小平同志南巡讲话后,武昌站客流增长得更快,主要以四川、河南、安徽南下广州打工者居多。到了1993年春运,武昌站创下发送、到达客流共10万人左右的纪录。“那时人真的是太多了”。刘小平回忆,绿皮车每趟都严重超员。进站时,客运员拿着扫帚、竹篙,猛吹哨子来维持秩序。列车一进站,很多车门里面挤满了人,无法开门,旅客只能直接从车窗上下车,要不然下车的下不来,上车的也上不去。旅客积压滞留在当时看来是很正常的事情,有了车票都不一定能走得了,都得好几天等,候车室、广场,黑压压的都是人头,只能坐在行李上等车,最高一天能滞留上万人。

1996年,武昌站开始使用电子系统售票。

1999年开始,中国有了黄金周,武昌站从只忙春运,变成了一到节假日就忙,甚至到了除夕夜还有旅客在车站等车。T字头的特快列车逐渐增加,始发和经过武昌站的列车增加到了100多趟。

2004年,武昌站有了Z字头的直达火车,K38次列车改为Z38次,从武昌到北京只需要十个多小时,实现了夕发朝至。到了2008年,从武昌出发到南昌、上海、襄阳等地的D字头动车也开始在车站穿梭。

2009年12月26日,伴随着世界上一次性建成里程最长、运营速度最高的高速铁路——武广高铁的开通运营,一座现代、典雅而华美的高铁车站——武汉火车站正式投入使用,隶属武昌站管辖。刘小平说,在退休前能够见证到原来到广州、北京几十个小时的火车一下子缩短到四个多小时,干一辈子铁路也值了。

2010年,武昌站实行了互联网售票和电话售票,增设了54台自动售取票机,火车票的预售期也延长了,极大的方便了旅客,也让原来春运时提前几天带了小板凳、带着铺盖彻夜在售票厅排长队买票的场面,永远定格在了胶片里,成为了再也看不到的画面。

2013年,刘小平从值班站长的岗位退休,当时车站的“铁心楚韵580”服务台设置了微博预约和电话预约服务等30余项特色服务项目,车站的春运也已经看不到原来拥挤不堪的画面。刘小平介绍,人们的生活条件越来越好,舒适、快捷的高铁成为许多旅客春运出行的首选,许多学生、务工人员也选择乘高铁出行,武昌站“民工车站”的称号也不复存在了。

2017年春运,已经退休的刘小平到武昌站乘车回老家时,VR模拟导航、微信助行、温馨小屋等一系列的服务项目让刘小平耳目一新。当刘小平听说武汉站已经开始试行“刷脸”进站时,更是感慨不已,连声说:“真是一年一个新变化。”

旅客的记忆:“中国的铁路越来越好”

旅客高先生告诉记者,自己是武汉人,十多年前在广州落了户,但七十多岁的老母亲一直不愿意离开武汉,没办法,每年自己要么带着家人回来过年,要么来接母亲去广州过年,今年是送母亲回武汉后乘车返回广州。

“原来在武昌站坐车,最怕的就是春运,一到春运,车站就人满为患,临着春运就要卷铺盖在票厅通宵达旦排队买票,去趟广州坐绿皮车轰隆轰隆得十几二十个小时,躺在座位下、躲在厕所里的场面我都经历过。现在坐在家里,点点电脑鼠标,票就到手了。到广州无论是Z字头、T字头的火车或者是动车、高铁,就像孙悟空的‘筋斗云’一样,翻个‘筋斗’就到了。原来看到残疾人、老年人等一些行动不便的人在春运期间来乘火车,那真是一个字——难。不像现在,售票厅、进站口、候车室、站台等各个环节都有了无障碍专用通道,这就是我看到的最大的变化。”

今年春节前,高先生的老母亲一个人要从武汉坐火车去广州过年,家里人在网上给她买了票,又在网上办理了武昌站“铁心楚韵580”服务台微信预约服务,车站安排了志愿者为其母亲提供全程的助行服务,让高先生切实感受到了铁路服务的提升。“服务越来越好,旅客走的更体面了,希望武昌站发展的更好,也希望中国的铁路越来越好。”高先生说。

责编:朱德华